【前編】ロバート キャンベル × 近藤 聡乃

異国に渡って出会った、マイノリティとしての「私」

『海の向こう』で暮らす2人が語る、「違い」との向き合い方

2021.08.26

いつもと違う環境に身を置くと、普段は意識していないことに気がつきます。外国に行くと、その国の人とは違う、自分のしゃべり方や声に意識がいくかもしれません。

だとすれば、自分が生まれ育った国を出て異国の地で暮らす人は、「自分」に向き合う機会が多くなるのではないでしょうか。そんな思いから、日本文学研究者のロバート キャンベルさんと、漫画家・アーティストの近藤 聡乃さんの対談を企画した。母国ではない国で暮らしているという点で共通する二人は、異国の地でどのように「自分」、そして「自分とは異なる人びと」と向き合ってきたのでしょうか?

( POINT! )

- 「マジョリティであること」は自覚しにくい

- 違う価値観を持つ人たちと共に生きるためには?

- 身体のいたるところに、「私らしさ」がある

- 日本人は、「役割」がない会話が苦手?

ロバート キャンベル

アメリカ・ニューヨーク生まれ。日本文学研究者。早稲田大学特命教授。早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)顧問。国文学研究資料館前館長。

1985年に九州大学文学部研究生として来日。その後、国立・国文学研究資料館助教授や東京大学大学院総合文化研究科教授、国文学研究資料館館長などを歴任。

近世・近代日本文学が専門で、とくに19世紀(江戸後期~明治前半)の漢文学と、それに繋がる文芸ジャンル、芸術、メディア、思想などに関心を寄せている。テレビでMCやニュース・コメンテーター等をつとめる一方、新聞雑誌連載、書評、ラジオ番組企画・出演など、さまざまなメディアで活躍中。

近藤 聡乃

1980年千葉県生まれ。マンガ家、アーティスト。

2000年にマンガ家デビュー。アニメーション、ドローイング、エッセイなど多岐に渡る作品を国内外で発表している。2019年「近藤聡乃展 呼ばれたことのない名前」三菱地所アルティアム/福岡。2018年「MAM SCREEN 008: 近藤聡乃」森美術館/東京。

コミックスに『はこにわ虫』『いつものはなし』(青林工藝舎)、『うさぎのヨシオ』『A子さんの恋人』全7巻(KADOKAWA)、『ニューヨークで考え中』①〜③(亜紀書房)、作品集『近藤聡乃作品集』(ナナロク社)、エッセイ集『不思議というには地味な話』(ナナロク社)などがある。2008年よりニューヨーク在住。

「世界にはこんなにもいろんな人がいるんだ!」

キャンベル

最初に私からいいですか? 近藤さんにどうしても聞きたいことがあって。

近藤

なんでしょう……? 緊張しますね(笑)。

キャンベル

近藤さんの代表作『A子さんの恋人』は阿佐ヶ谷(東京都・杉並区)が舞台になっていますよね? なんで阿佐ヶ谷を舞台に選んだのかなと思って。私は阿佐ヶ谷や高円寺の街が大好きで、よく散策するんです。

近藤

大学生のときにザムザ阿佐ヶ谷でのアニメーションの上映会に参加するなど、阿佐ヶ谷の街には親しみを持っていました。住んでみたいとも思っていたんです。高校生のころには高円寺の雰囲気に憧れて、ブラブラしていましたね。

キャンベル

私はニューヨークで生まれ育ち、いまでは頻繁に阿佐ヶ谷を散策している。近藤さんは阿佐ヶ谷や高円寺で青春時代を過ごし、いまはニューヨークにいらっしゃる。なんだか近いところを感じて、嬉しいですね(笑)。

不思議な縁ですね! 今回はそんな対照的なお二人に、異国の地に渡って気づいたことをうかがいたいです。

近藤

私はアメリカ、というよりニューヨークに行って驚いたことをお話ししようと思います。ニューヨークはアメリカの中でも特殊な街だと言われていますので。

キャンベル

たしかに。近藤さんがもし、たとえばアメリカ中西部の都市に渡っていたら、全く違う体験をすることになったでしょうね。

近藤

ということで、“ニューヨーク”に行ってまず驚いたのは、「世界にはこんなにいろいろな人がいるんだ!」ということです。国籍もいろいろ、人種的にも白人、アフリカ系、アジア人、ヒスパニック系など多様な人が暮らし、さまざな言語が飛び交っている。ニューヨークとはそういう街だと知識として知っていても、実際に体感すると新鮮な驚きでした。

日本にもさまざまな人種の方が暮らしていますが、ニューヨークほどは多様ではないですもんね。

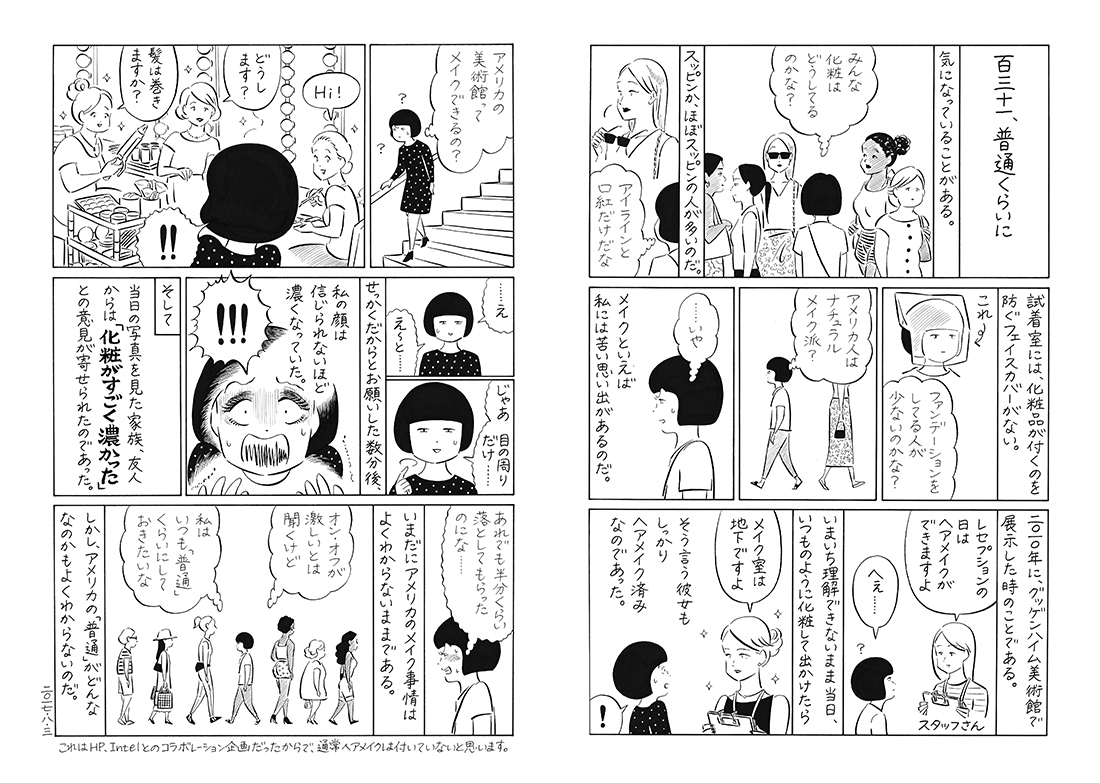

ニューヨークで考え中

1~3巻(以下続刊) 著者:近藤聡乃 出版社:亜紀書房

(画像提供:亜紀書房)…

「マジョリティであること」には気づきにくい

近藤

そして改めて、日本で自分がマジョリティに属していたことに気づかされました。日本にいたときは、思いもしなかったことです。

うーん、たしかに意識しませんね。

近藤

いざニューヨークで暮らしはじめてみると、差別などの大きな問題とは別に、日常生活の中にも、驚くほどたくさんの不便があることがわかりました。日本にいるマイノリティの方々も、日々こんな不便を感じているのか、そして、そんな当たり前のことにも、日本にいたときの自分は気づけていなかったのか、とハッとしました。

どんなことが不便だったんですか?

近藤

生活の中の些細な不便だと、たとえば、地下鉄の券売機のタッチパネル。「Which Languages?(どの言語を使いますか?)」と表示されるのですが、私がニューヨークに渡ってからしばらくの間は、日本語は選択肢にありませんでした。

それはたしかに困りますね……。

近藤

中国語と韓国語はあったんですけどね。現在は日本語を選択できる券売機もあるのですが、当時は「あぁ、自分は選択肢に入らないマイノリティなんだ」と実感しました。

キャンベル

そうだったのですね。私はニューヨークのブロンクス地区で生まれ、14歳くらいまでそこで育ったのですが、マイノリティだと感じることはありませんでした。当時住んでいたアパートの隣の部屋には、アイルランド移民である祖父母が住んでいたのですが、ブロンクスには祖父母のようなアイルランド移民がたくさんいたんです。

そうした人たちは2世代ほど前からものすごい濃いコミュニティを形成していて、小さな教会やその協会に付属する小学校から子どもの野球チームまで、小さな街の中にアイルランド人によるアイルランド人のための共同体がありました。

「自分とは違う」ことを受け入れながら、共に生きてゆく

ブロンクスには、キャンベルさんの祖父母のようなアイルラインド移民やイタリア移民が多く住んでいて、ユダヤ人コミュニティもあるそうですね。

キャンベル

ユダヤ人たちはブロンクス地区の“先輩”ですね。第一次世界大戦後にユダヤ人、アイルランド人、イタリア人を中心とした移民と南部からはアフリカ系がブロンクスにやってきて、それぞれのコミュニティをつくりはじめた。ブロンクスはそういったコミュニティが混ざり合って存在していたんです。

さまざまなコミュニティの人びとが、混ざり合って暮らしていたんですね。

キャンベル

はい。異なるコミュニティの同年代の子たちとは、通う学校も教会も違いました。でも、私が住んでいたアパートにはいろいろなコミュニティに属している人たちが住んでいたので、階段の踊り場でとすれ違います。ブロンクスに住む移民たちは、自分が所属しているコミュニティの中で生活をしながら、宗教も言語も違うコミュニティの人たちと常に背中合わせで生活をしていたわけです。

交流はなかったのですか?

キャンベル

近所付き合いはありましたよ。ですが、それは「別のコミュニティ」の人としての付き合いなわけです。小さいながらに「この人たちは自分とは違うんだ」という感覚はあったと思いますし、その違いをしっかりと読み取らなければ生きていけなかった。たとえば、宗教が違えば行動様式や判断の軸のようなものも異なります。子どもであっても、それを「知らぬ存ぜぬ」では許されない空気があったのだろうと思います。

生活をしていくうえで、異なる価値観を持った人との違いを受け入れることが、当たり前になっていた。

キャンベル

そうですね。だからこそ、来日してからも特別に意識しすぎることなく、日本の人たちと共に暮らしていけたのだと思います。

身体は「マイノリティであること」を語る

キャンベル

ただ、うーん……なんというんでしょうか。来日したとき、違和感は覚えましたよ。とくに、「身体性」に対する違和感ですね。私の体格や声や発声法が、周囲にいる日本人とは大きく異なることで、マイノリティである実感を持ちました。

夏目漱石は、ロンドンに留学した際の記録に同じようなことを書いていますね。「ふと街中の窓に映る自分の姿を見て愕然とした」と。ある程度の時間をロンドンで過ごしていた漱石は、街に溶け込んでいる自己イメージを持っていたものの、現実はそうではなくて、明らかに周囲の人とは異なる身体を持つ自らを窓に見るわけです。

窓に映る自分の姿を見て、自分はマイノリティなのだと実感するわけですね。

キャンベル

私も日本に来て、漱石の気持ちがわかったような気がしました。私は若いころから自分の見た目にコンプレックスを感じたことはないんですよ。ただ、来日したころ、ふと窓に映る自分の姿を見ると、なんていうんでしょうね……異質なものがそこにあるというか、美しくないと感じたというか……。そう感じたことに、すごくびっくりしたんですよね。

近藤さんはニューヨークに住んでから、そういった感覚を持ったことはありますか?

近藤

いえ、ニューヨークにはアジア系の方もたくさんいますし、窓に映る自分の姿に違和感を持ったことはありませんね。ですが、渡米したばかりのころはショーウインドウの洋服を見て、「すてき!」と感じつつも、「私には似合わないかな」と思うことが多かったような気もします。現在は特に気にならなくなったので、私自身の自信の問題だったのかもしれませんが。

やっぱりみなさんお買い物など何気ないときに、自らに対する違和感のようなものを感じるんですかね。

近藤

でも、化粧品売り場ではそういうことは感じないんですよ。ニューヨークの化粧品売り場には、驚くほど豊富なカラーバリエーションのファンデーションが並んでいて、私向きの色もちゃんとあります。それを見たとき、逆に日本に住む私と肌の色が違う方々は、ファンデーションが手に入りづらくて困っているだろうなと思いましたね。

異国で生き抜くため、心と身体を同調させる

キャンベル

商品を売る空間は、その街の文化を表しているような気がしますね。ニューヨークでは異国から来た人も、その街や周囲の人たちに自分をなじませることは、比較的簡単なのだろうと思います。一方、日本で自分を周囲に合わせるのはけっこう大変なことなんですよ。

キャンベルさんも、苦労されましたか?

キャンベル

私の場合、声や話し方を特に意識していましたね。先程も少しお話しましたが、特に自分の発声法や話し方に違和感があった。英語って、音を途切れさせずにすーっと話す言語なのですが、日本語は音を区切りながら話す言語なんですね。だから、日本語にアジャストするために仲代達矢さんとか細川俊之さんとか、かっこいいなと思う俳優さんの発声法やしゃべり方を必死に真似していましたよ。声盗人ですね(笑)。

周囲になじむために、声や話し方から工夫されていた。

キャンベル

それが外国でサバイブするということなんだと思います。環境に順応するために、自らの心や身体を周囲と同調させる。この流れは外国に渡った人であれば誰しもが経験することだと思います。

私は学生として来日したので身分も保証されていましたし、何より日本は安全ですからね。外国人だからといって身体的な被害を受ける可能性はかなり低いですし、大きな苦労はなかった。ただ、窓に映る自分を見たり、しゃべり方の違いを感じたり、自分の身体性を意識させられることによって「マイノリティであるとはどういうことか」がわかったような気がしています。

近藤さんはニューヨークの街に合わせるために、意識していることはありますか?

近藤

意識的にしていることはないですね。無意識では何かしているんだろうか……。あ、でも、化粧をあまりしなくなりましたね。ニューヨークの人々は普段あまり化粧しないので。日本にいるときより化粧をする頻度が減ったのは、ニューヨークに順応しているということなのかもしれません。

日本人は「役割語」なしの会話が苦手?

近藤

むしろ、私はニューヨークに来て、肩の力が抜けた感覚があります。つまり、日本ではどこか窮屈さを感じていたのだと思うんですよね。

キャンベル

そうなんですね。私は日本だからこその窮屈さはあまり感じませんが、少し気になることもあります。日本では、会話がとても形式的に思えてしまうときがあるんです。日本語って役割語が多くて、みんな自分の役割に合った言葉を使いますよね。つまり、コンビニの店員さんはコンビニの店員さんとしての言葉を、レストランのウェイターはウェイターとしての言葉を使っているわけです。

その人自身の言葉を、使っていないということですか?

キャンベル

「その人自身の」という定義は難しいですが、役割語を使う場面では、ちょっとした小話とか世間話ができないんですよ。コンビニの店員さんに世間話をしようと思って話しかけたら、困らせてしまうはず。それに、日本人は役割語がない空間に戸惑ってしまう人が多い。たとえば、信号待ちをしているときに、誰かに「そのTシャツ、かっこいいですね」って話しかけられたらどう思います?

無視はしないと思いますが、かなり戸惑ってしまうかも……。

キャンベル

ですよね。ただ、このことについては丁寧な議論が必要だと思うので、ぜひまた別の企画を立ててください(笑)。

この記事では「海の向こう」で得た気づきや、日本とアメリカの違いについてお届けしました。でも、二人のトークはまだまだ終わりません。近日公開予定の続編では、「自分らしく生きる」ためのコツや、最近耳にすることが多くなった「多様性」について、二人に話をうかがいます。「個性的」は「変わっている」という意味ではない、日本では「個性的」が褒め言葉になっていない……異国の地で暮らす二人の気づきにご期待ください。

[文・取材]鷲尾 諒太郎 [編集]小池 真幸