【後編】國分 功一郎

負うのか負わされるのか。「意志と責任」を捉え直す

中動態の世界で、誰かが誰かに応答する

2025.05.15

「自分の意志で選んだのだから、すべて自己責任だ」。そんな言葉が知らず知らずのうちに私たちを苦しめています。でも、そもそも意志なんてなかったら?人間が何の影響も受けず、自由意志をもってすべてを決めていることなどないのなら?

能動態と受動態の対立のなか、浮かび上がるのは「意志」という概念です。

前編に続き、『中動態の世界 意志と責任の考古学』が新たに文庫化された哲学者・國分功一郎さんに伺います。「するか・されるか」の外側にあり、歴史から姿を消した「中動態」。中動態的な世界から見る「責任」や「働くこと」とはどんなものでしょう。それは、本当に苦しみだけのものでしょうか。

( POINT! )

- 「非自発的同意」は世に満ち溢れている

- 選んだ自分のせいにされてしまう

- 「努力至上主義」は視野狭窄

- 「責任」は応答する能力

- 「責任」と「帰責性」

- 「働く」と「労働」の違い

- おかしなことは、みんなで考える

國分 功一郎

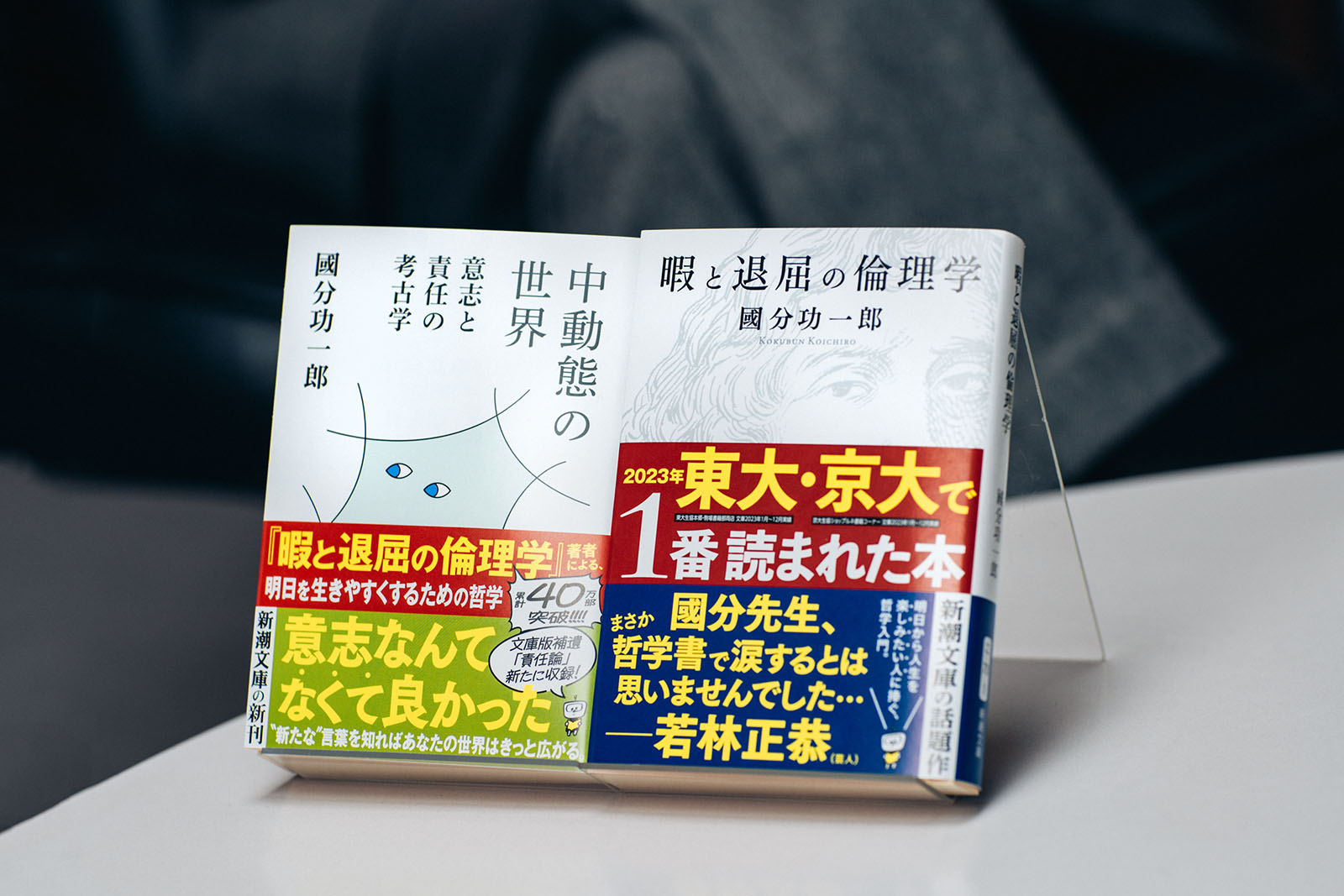

1974年生れ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。東京大学大学院総合文化研究科教授。専攻は哲学。『中動態の世界 意志と責任の考古学』(医学書院)で小林秀雄賞を受賞。著書に『暇と退屈の倫理学』(新潮社)、『ドゥルーズの哲学原理』(岩波書店)、『近代政治哲学』(筑摩書房)、『スピノザ――読む人の肖像』(岩波書店)、『目的への抵抗』、『手段からの解放』(ともに新潮社)、『〈責任〉の生成——中動態と当事者研究』(熊谷晋一郎と共著、新曜社)ほか。2025年春、新潮文庫より『中動態の世界 意志と責任の考古学』(新潮社)発売。

「意志をもってがんばること」は必要?

「意志」はどこでも強く求められていると感じます。仕事でも「自分の意志で働いているのだから、意欲をもって働くのが当たり前」とされることが多いですよね。

國分

『中動態の世界 意志と責任の考古学』では第5章でカツアゲの話を書いています。

暴力で脅されて自分の手でお金を渡すのは意志による自発的行為なのか、という問題ですね。

國分

ここでは「非自発的同意」という概念を出しています。つまり、同意しているからといって人間は必ずしも自発的ではない。むしろ自発的同意なんてあり得ないということですね。

たとえば「政府から避難勧告は出ていないけれど放射性物質が怖いので避難した」というのも、非自発的同意。なのに「自主避難」、つまり能動的な避難とされてしまいます。でも、選択肢がなかったから避難せざるを得なかったということなんですよね。こういった事例は世の中に満ち溢れています。職業の選択肢が他になくて働くことにしたのなら同意はしていますが、必ずしも自発的とはいえません。非自発的同意みたいな見方がないと、「あなたは同意したんだから、自分の意志で能動的に選んだんですよね」という話にされてしまいます。

「自分の意志でこの仕事をがんばりたい」と思うときもあります。

國分

その「意志」というのを少し解きほぐしてみましょう。もしそれが自分1人で地縁も何かの影響もなく自分の心にムクムクと湧き出るものだとしたら、そんなものは存在しないだろうと思います。

我々が意志と呼んでいるものは、実際には「何かをしたい」という欲望。たとえば生活はできていて、自分の関心あるものに向けて自分が動くことが許されていて、そういう関心を生み出してくれるような小さい頃からの環境があって、趣味や関心を共有してくれる友人とか親とか仲間もいる。そうなると自分のなかの関心みたいなものを素直に実現していく欲望を持つことができます。仕事でその一面を切り取ると、「あの人にはしっかりとした意志があって仕事をしているね」となるかもしれません。

自分がやってる仕事に対して前向きでいられる人というのは、実はいろんなサポートを今も昔も受けていています。自分の気持ちや関心を素直に実現できるような環境にいるということだと思うんですよね。

本当は嫌な言葉ではない「責任」

はい。がんばることはどうでしょう。努力至上主義ではないにしても、がんばることは必要じゃありませんか?

國分

もちろん、がんばったほうがいいときはあります。僕もがんばって本を書きました。でも、書けないときに話を聞いてくれる人や編集者の手助けが大きかったんです。もし誰かにがんばってほしいなら「なんでお前はがんばれないんだ」となじるより、「どうやったらがんばれるかね」って一緒に考えたほうがいいんじゃないですか。「努力至上主義」の人って視野狭窄で、考えてることの量が極めて少ないんです。

そうですね。『中動態の世界 意志と責任の考古学』の文庫化にあたり「責任」について加筆したのはなぜでしょう。

國分

能動・受動についてその価値を受け止め直したほうがいいという気持ちになりました。 というのは、司法は能動・受動を消せないからです。

犯罪があったら、それが故意なのかどうかが問題になるからということでしょうか。

國分

そのようなことですね。ただ僕がやりたかったのは、「責任」というものを捉え直すこと。今の世の中で責任という言葉を聞くと、嫌な気持ちになるじゃないですか。そうでもないですか?

ネガティブに感じます。一方で、誰かに働いてもらう場合、責任を持ってもらわないと働いてもらえないだろうという意識もあるんです。

國分

それに近いことを僕は考えたいんです。本当は責任って、嫌な意味の言葉じゃないんですね。responsibilityですから、つまり応答(respond)する能力なんです。たとえば困っている子どもに大人が「どうしたの?」と言ってあげるのは、子どもから発せられたシグナルに応答すること。

仕事場での責任も、「自分が受け持っていてやらないと困る人がいるし、応答しないとな」ということで責任能力が発揮されているわけです。だからみんなが責任能力を発揮して、誰かが誰かに応答している社会はとてもいい社会。責任がない社会は誰も何も応答しないという、恐ろしい社会なんです。ところが、一般社会でいう責任論は、基本的に加害行為の話になってしまっています。

加害行為?

國分

加害があって被害者がいる場合、加害者が被害者に応答すべきだという話になります。でも世の中には応答しない人もいます。そのとき仕方なく「意志」という概念をもってきて「お前が自分の意志でやったのだから」と応答させるわけです。これが司法ですね。

この「応答させる」側面は、本当の責任ではないと思っています。責任を負っているのではなく、負わされているにすぎません。責任を負わせる司法があり、負わされる人がいるという能動・受動ですね。でも司法がなくなっていいわけがないので、責任と区別して「帰責性」と言っています。責任は、中動態的な応答能力の発揮という意味です。「仕事を受け持った人には責任感をもってやってもらいたい」はその通りで、それはまさしく責任と呼ぶべきことだと思います。

「働く」と「労働」。工夫できる環境は楽しい

責任と帰責性と「自分が選んだんだから」が混ざってややこしくなっているんですね。

國分

ぐちゃぐちゃなところに「意志」も入ってくるわけです。責任と帰責性のどちらも大事で、この本の最後で綺麗に腑分けしたつもりです。しかし、意志という概念はおかしいです。それが僕のこの本の最終的な立場になっています。

中動態的な応答としての責任には、相手との関わりがあるような気がします。「他の人が困らないようにやっておこう」とか。でも「できるだけ仕事と自分を切り離して、よけいな関わりを持たないようにしたい」という声もよく聞きます。それで仕事がうまくすすむだろうかと疑問です。

國分

「立場」という問題があるんですよね。

立場。

國分

あるいは職位、役割というか。組織のなかで課長さんだったり係長さんだったり、いろいろな立場が与えられますよね。 それに対して応答すべき範囲はこれぐらいということを決めるわけです。基本的にはそのなかに入ってきたものに応答できていれば、任務を果たしてることになります。だから「自分は限定されたもの以外やりたくない、関わりたくない」という人も一概に悪いとはいえません。ただ難しいのは、何に応答すべきかをあらかじめ完全に決定しておくことはできないんですよね。

立場によっては自分で判断する場面が少ないかもしれませんが、細かいところでは出てきます。そのなかでいい職場というのは「言われたことしかやらない」より、その人の創造性や自主性が何らかの形で尊重されている職場。尊重したからといって創造性が発揮されるとは限りませんが、その人自身の能力を発揮しやすい環境になっているかどうかは大事だと思います。

能力を発揮しやすい環境には楽しさがあると思いますが、働くこともネガティブに捉えられやすくなっているかなと思います。

國分

「働く」と「労働」はけっこうニュアンスが違って、労働はlaborに近い。laborには苦しいものという意味があるんです。そして「働く」には「はたにいる人を楽にする」という意味があると、コミュニティデザイナーの山崎亮さんが言っていました。

はたを楽にすれば喜ばれます。やることには常に発見があるし、工夫も必要で能力も発揮されて面白いことがたくさんあるんですよね。ところが賃労働になると「これだけやらないとお金を渡さない」と条件を付けられる。そして世の中は「お金を持ってないと飯も食わせない」というふうになっています。それはおかしいですよね。なんでこんなことしなきゃいけないのかなっていうことは、みんなで考えていいことだと思います。

[取材・文]樋口 かおる [撮影]西田 香織