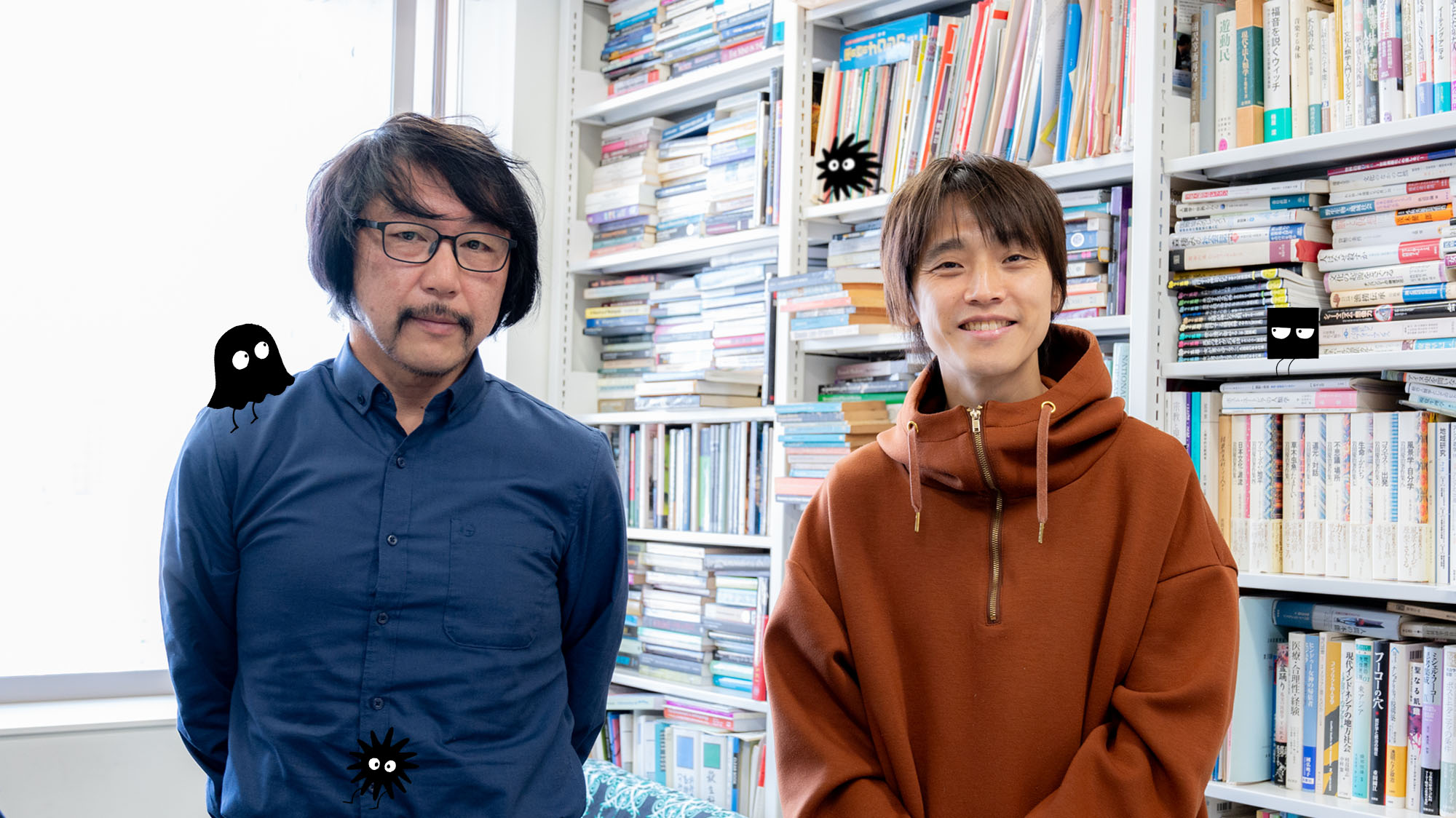

【前編】奥野 克巳×吉田 尚記

現代社会の私たち。なぜ「ゆるさ」を求めるの?

がんばらなくても幸せに #なにもた対談

2025.04.17

「地獄だな」

文化人類学者の奥野克巳さんは、朝の新宿の通勤ラッシュにそう感じたと言います。ボルネオ島・サラワク州の狩猟民・プナンの住む森から帰国したときのこと。

ストレスフルな現代社会を生きる私たちに、「ゆるさ」は人気コンテンツ。自由な暮らしに憧れつつもゆるさを求めるのは、競争社会が当たり前で仕方がないものだと思い込んでいるからかも?

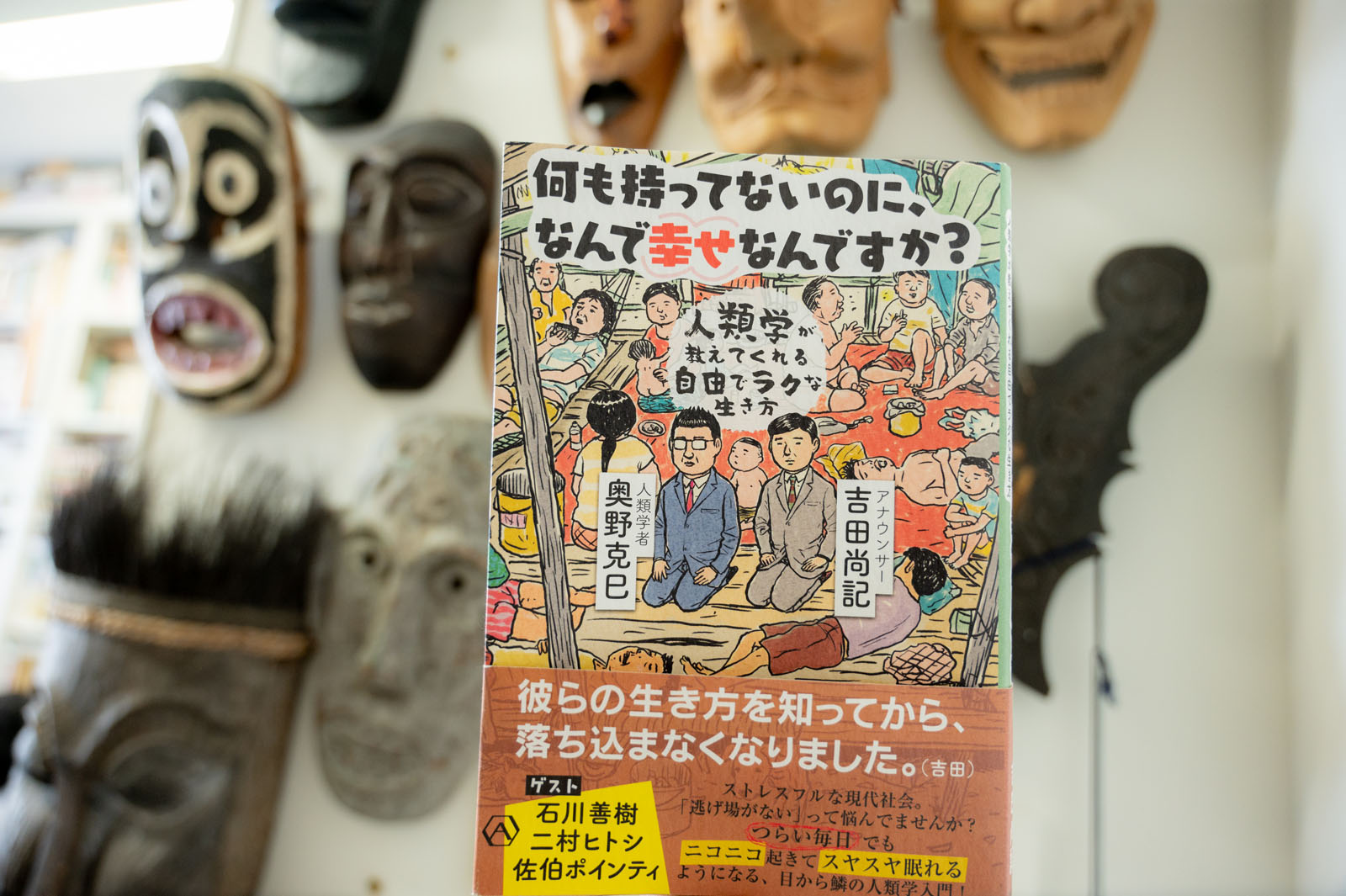

長年フィールドワークを続ける奥野さんと、ともにプナンの地を訪れたアナウンサー・吉田尚記さん。『何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?』を書いたお2人に、ゆるく語っていただきました。私たちがゆるさを求める背景には、何があるんでしょう?

( POINT! )

- ギリギリでがんばっているから、ゆるさが必要

- 地獄のように感じることにも慣れてしまう

- プナンは勝敗を重視しない

- 資本主義を壊してきた人たち

- スマホとWiFiで変わること

- 賃労働と食料の購入

- 資本主義と心の病

奥野 克巳

1962年生まれ。文化人類学者。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。著作に『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』(亜紀書房)、 『これからの時代を生き抜くための文化人類学入門』(辰巳出版)、『人類学者K』(亜紀書房)など多数。共訳書にエドゥアルド・コーン著『森は考える──人間的なるものを超えた人類学』、レーン・ウィラースレフ著『ソウル・ハンターズ──シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』、ティム・インゴルド『人類学とは何か』(亜紀書房)、『応答、しつづけよ。』(亜紀書房、単訳)など。吉田尚記との共著に『何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?──人類学が教えてくれる自由でラクな生き方』(亜紀書房)。

吉田 尚記

1975年生まれ。ニッポン放送アナウンサー。第49回「ギャラクシー賞DJパーソナリティ賞」受賞。ラジオ番組以外にも、テレビ番組やイベントでの司会進行などレギュラー番組以外に年間200本ほど出演中。「マンガ大賞」発起人、バーチャルアナウンサー「一翔剣」の「上司」であるなど、アナウンサーの枠にとらわれず活動を続けている。共著を含め14冊の書籍を刊行し、テーマはコミュニケーション、ウェルビーイング、メディア論、アドラー心理学・フロー理論など。単著『なぜ、この人と話をすると楽になるのか』(太田出版)は国内13.5万部、タイで3万部を突破するベストセラーに。2025年4月、東京大学大学院情報学環・学際情報学府・社会情報学コースへ入学。奥野克巳との共著に『何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?──人類学が教えてくれる自由でラクな生き方』(亜紀書房)。

「地獄を感じる」のはいいこと?

「ゆるさ」は人気のキーワードですが、一方で「ゆるいだけでは成長しない」「効率よくがんばるべき」という声もありますよね。なぜ私たちは今、「ゆるさ」を求めているのでしょう。

吉田

いろんな答えがありますね。日本で「ゆるさ」が求められるのは、ギリギリでがんばっている人が多いという状況があるからで。

奥野

そうですね。

ゆるさが足りていないからこそ、求められているのかもしれませんね。奥野さんはボルネオ島・サラワク州のプナンの住む森から帰国した際、「地獄のよう」と表現していますが。

吉田

そこまで言ってます?

奥野

3月に帰ってきて、新宿に降り立ったのが朝8時半のラッシュアワーだったんです。「地獄だな」と思いました。満員電車の中は不快だろうとわかっているにも関わらず、朝9時に向けて出勤しなければならないわけです。都市型社会は、自分たちで地獄を作ってるんじゃないかと思えることがあるんですよね。ただ日本に帰ってきてしばらくすると、私もそれが日常になるので忘れてしまいます。

「地獄だな」と感じたことを忘れて、なじむんですね。

奥野

はい。だから「外部」から戻った瞬間に、日本が地獄だと感じるのはいいことなんじゃないかなと思います。

吉田

そうすると僕らは地獄育ちになりますね。でも誰も地獄を作ろうとはしてなくて、いいところもたくさんあります。結果的に苦しいことが多くなってしまったけど、死ぬリスクは小さいから「天国」でもある。だったらハックしようもあるのに、ハックできると思っていない人が多い気がします。

ハックにはどんな方法がありますか?

吉田

たとえば小学校に行くことが当たり前になっていて、「行かなくてもいいんじゃない?」と考える人は少ないです。でも、学校に行かないプナンの子どもに「行かない理由は何?」と聞いたらシンプルに「面白くないから」って答える。そういう発想の選択肢があると、辛さが変わってきますよね。

プナンの「嫌ならやんない権」

プナンの親は、子どもを学校に行かせようと努力するんでしょうか。

奥野

親が子どもを学校行かせようと努力していることは一部ありますね。しかし子どもが面白くないからって行かなくなる。すると「もういいや」みたいになるというのが大体のパターンです。

吉田

親は「行かせなきゃいけない」って思うんですか?

奥野

今年の3月、小学2年生の子どもが途中で学校に行くのをやめたんですね。お母さんは小学校を卒業した「エリート」で、子どもが通学するようこれまでは努力していました。

吉田

お母さんは学校に行くメリットを感じていたということですか?

奥野

学校を出ていると、日常生活で使いでがあるんです。たとえば銃弾が20個で300リンギット(*1)で売られていると、1個いくらなのかを計算することができます。だいたいのプナンは1桁の足し算ぐらいの計算はできますが、彼女は小学校を出ているおかげで掛け算、割り算、引き算もできます。 ものを買ったり売ったりする際に計算能力は有用ですよね。そういうことを小学校で学んだんで、自分の子どもにも学校で勉強させたいと考えたんだと思います。でも結局子どもは学校にだんだん関心がなくなって、母親はそのまま放置していました。

吉田

「嫌だったらやんない権」すごいぞ、プナン。

「みんながやってるから自分もやる」ということもあるんでしょうか。

吉田

友達がサッカーしてたら自分もやりたいとか。でも、サッカーしててもスコアはつけてませんでしたね。

ゲームには勝ち負けがつきものですよね。プナンの子どもの遊びには勝敗がないってことですか?

奥野

勝敗を重要視しないということだと思います。どっちが勝ってどっちが負けたのか、彼らにとってそれほど重要なことじゃないという感じです。

資本主義での自由競争って、「個」という区切りによって勝敗を決めたり順位付けしたりすることが必要ですよね。だから人と比べてしまって、辛くなることがあります。プナンにはそういう感覚があまりない?

奥野

狩猟民社会でよくいわれることなんですが、誰かが大きな獲物を獲ったとき「立派なことだ」というふうに言わないんですよ。 「素晴らしい狩猟者である」とも言わない。 つまり、あえて成果に価値があるとしないんです。そのことで、みなが平等だという平等主義を貫くのです。プナンでも同じです。

つまり、誰かが抜きん出てしまうことを抑えながら、共同体のなかでみなで暮らしてるのがプナンだと思うんですね。

プナンの暮らしに、資本主義は入ってきているのでしょうか。

奥野

私には、彼らはこれまでは資本主義の外側にいて、資本主義を壊してきたと映っています。たとえば私が持ち込んだカップラーメンなどの食料は、共有するという彼ら独自のロジックに基づいて分けてしまう。いわゆるシェアリング・エコノミーなんです。私は資本主義的な観点から、自分で買った食料は自分のストックだと思っていたのでたいへんショックを受けました。でも逆に言えば、彼らが、私の資本主義的な考えを粉々にしてくれたということになるわけです。

狩猟キャンプに行かない理由は、スマホとWiFi

そして今、スマホやWiFiが入ってきたそうですね。変化はあるのでしょうか。

奥野

そうですね。それは、ここ数年の大きな変化です。去年の8月、彼らは私を狩猟キャンプに連れて行ってくれませんでした。この20年間にわたって、彼らが狩猟キャンプを建てて、狩猟に出かけるのに私がついていくということをずっとやってきました。でも、彼らは新たに賃労働に勤しむことを選択したので、誰も狩猟キャンプに行こうとしなくなってきたんです。

結局、連れて行ってくれる人にお金を払って、狩猟に行くことになりました。その意味では資本主義が入ってきているというか、入りかけている。そう見ることができるんじゃないかなと思います。

吉田

行かなかったのは面倒くさいから?

奥野

スマホの影響がありますね。一気にスマホが入って来てスマホ中毒のようになっていて、午前2時とか3時ぐらいまで、画面を見たり音楽を聴いたりしています。電気代やスマホのメンテナンス料もかかるので、お金を稼がなければならなくなったんです。にわかに賃労働が必要になったということです。スマホを中心とした生活に変わりつつあるんです。

吉田

スマホが使えなくなるから狩猟キャンプに行かないという可能性も高いですね。

奥野

そういうこともあるかもしれないですね。狩猟キャンプには電気がないので、今はダウンロードしてますが。TikTokをやってる人もいますし、スマホの快楽を覚えて、味わっているんですね。

吉田

狩猟キャンプに行かないことで困らないんですか?

奥野

これまでは長い間森に入って、獲物が捕れないと食べられませんでした。でも、賃労働をすると、雑貨屋で缶詰やラーメンを買うこともできます。賃労働というのは、近くのアブラヤシ農園での労働や、木材伐採などでお金を稼ぐことです。そんな賃労働をやって、稼いだお金で食料などを買うようになったということです。

スマホ依存は私たちの大きな問題で、プナンにも同じような問題が起きるのではと不安になります。奥野さんはそれに抗うというより、観察したいという感じでしょうか。

奥野

『アンチ・オイディプス』というドゥルーズとガタリの本がありますが、資本主義と神経症をテーマにしています。心の病というものが、資本主義が広がることによって出てくると言ってます。証明はできませんが、プナンには心の病がありません。この20年間、心の病を抱えている人に出会ったことがありません。資本主義への移行と心の病というテーマは、資本主義化によって都市生活が主流になり共同性を失って、いまや心の病が蔓延している社会で暮らしている私たちにとっては重要なことです。

第二次産業革命の頃には、マルクスが「疎外」、マックス・ウェーバーが「鉄の檻」という言葉を使っていました。資本主義の問題が論じられ始めて150年ほど経った今、プナンに資本主義が初めて入りつつあり、不安に駆られる神経症や心の病などが出てくる可能性があります。とてもエポックメイキングな局面を今目の当たりにしているのかもしれません。 彼らが遅れてきた「我々」なのか、彼らなりのロジックで、資本主義のもたらす問題を蹴散らすのかを、人類学者としては見てみたいです。

吉田

スマホ中毒になることで、プナンにも心の病が出てくるんでしょうか。

奥野

多分そうなるのではないかと思っています。彼らは「自己」と「他者」の境界がそれほど大きくないと感じられるんです。自他が一体化していて、自己が共同体のなかに埋没しています。それがプナンの心の健やかさを支えているともいえるでしょう。

「我」、つまり自意識みたいなものが今後大きく出てくることによって、心の病も出てくるかもしれません。私自身は、どういうことが起こるのか、見つづけたいと思っています。

「ゆるさ」が求められる背景について、プナンの暮らしから探った前編はここまで。「個」という意識が薄いとどんなことが起こるのか?後編で引き続き2人に伺います。お楽しみに。

[取材・文]樋口 かおる [撮影]工藤 真衣子

- ※1:

- マレーシアの通貨単位