【前編】尹 雄大

「理路整然とスラスラ話さなくていい」脇道で見られる景色

できなさを辿るコミュニケーション

2025.04.03

「料理がうまくなりたいなら、料理をしますよね」と言うのは、作家でインタビュアーの尹雄大さん。「話がうまくなりたい」と考える人は多いものの、私たちは本当に「話す」ことができているのでしょうか。

テキストによるコミュニケーションが増え、「上手に言語化された話」が評価されやすい今。「コミュニケーション能力の重要性」もよく語られています。

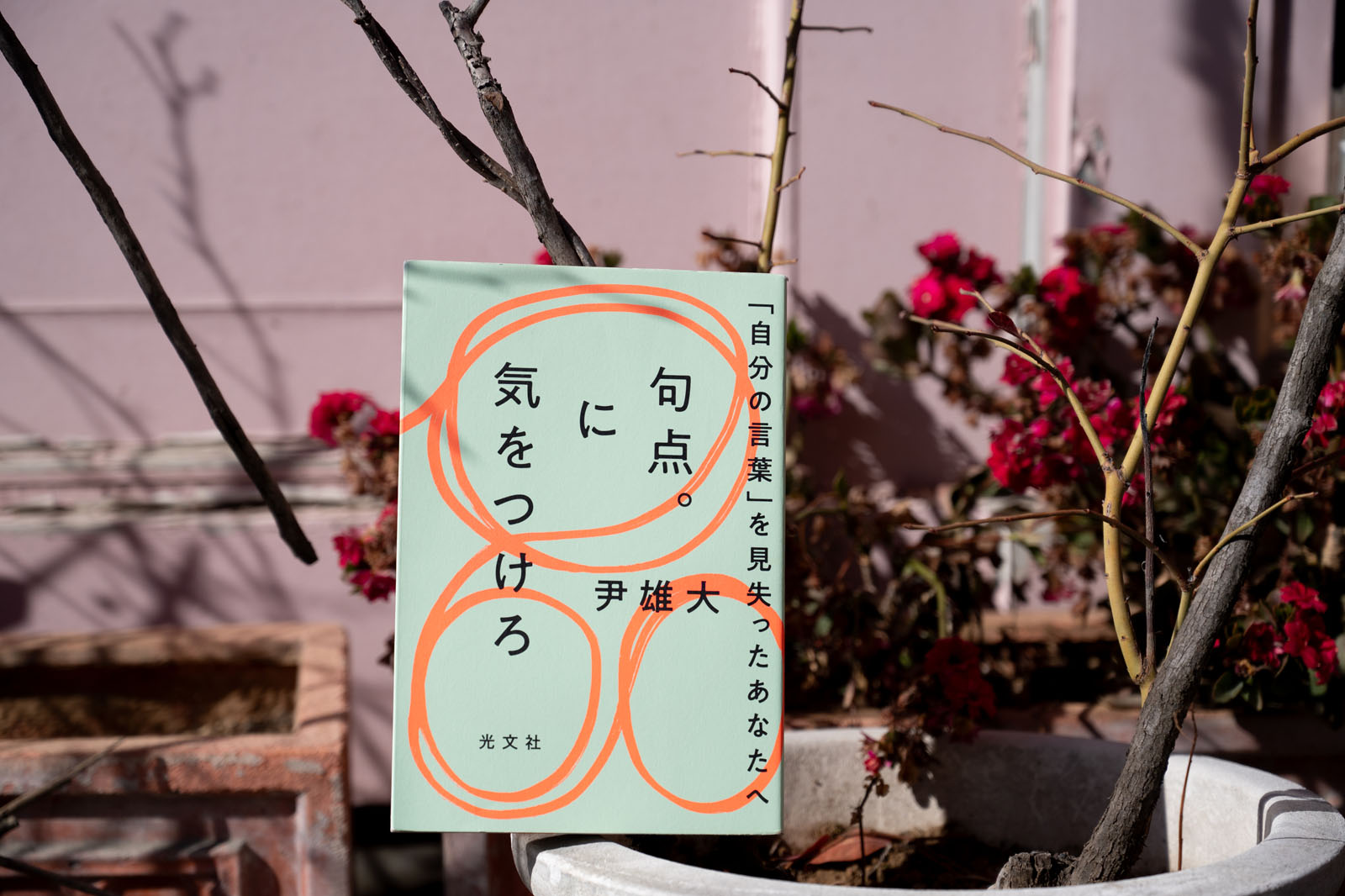

尹さんは、解決を促すようなことはせず参加者にただ自分の話をしてもらう「インタビューセッション」を主宰しています。著書『句点。に気をつけろ』で綺麗にまとまらない言葉の大切さを説く尹さんに、話すとはどういうことなのか、私たちはコミュニケーションを通して何を行っているのかを、伺いました。

( POINT! )

- 自分の話をしたことがない

- 標準的なコミュニケーション能力は幻想

- 標準化すると偏りが失われてしまう

- 脇道の話は、スラスラと語れない

- 自分の「できなさ」を研究する

- 評価を得るための振る舞いで不安になる

- 閉じた感覚を大切にする

- 枠組みを知り、枠の外へ出る

尹 雄大

もの書き&インタビュアー。1970年神戸市生まれ。政財界人やアスリート、研究者、芸能人など約1000人にインタビューを行ってきた。問題の解決を目指さず、その人の話をそのまま聞くインタビューセッションや公開でのインタビューイベントを開催している。著書に「脇道にそれる」「やわらかな言葉と体のレッスン」(ともに春秋社)、「モヤモヤの正体」(ミシマ社)、「つながり過ぎないでいい」「さよなら、男社会」(亜紀書房)、「体の知性を取り戻す」(講談社現代新書)、「聞くこと、話すこと。」(大和書房)、「句点。に気をつけろ」(光文社)などがある。公式サイト: https://nonsavoir.com/

私たちに「話す」場はあるのか

尹さんは、相手の話に耳を傾ける「インタビューセッション」をされています。カウンセリングや取材ではなく、ただ話を聞く時間ですよね。「自分のことを話す場がない」と感じている人は多いのでしょうか?

尹

そうですね。インタビューセッションを始めて知ったことは、ほとんどの人が自分の話をちゃんとしたことがないし、聞かれた経験もないってことです。

私たちは自分の仕事について説明することがあるし、今日の出来事について SNSにつぶやくこともできます。それとは違うものですか?

尹

自分の話をちゃんとするとは、本当に思っていることを口にするということです。相手に合わせてこれぐらいだったら受け入れられるだろうとか、変に思われないようにと調整した話ではなくて。ジャッジせずに話すという経験がないし、聞かれたこともない。それは、夫がいても妻がいても恋人がいてもです。

でも、相手に合わせた話ができる人は「コミュ力が高い」と評価されますよね。

尹

「標準的なコミュニケーション能力」という幻想があるからだと思います。そういう全方位的なコミュニケーションが人間に必要なスキルといわれるようになったのは、多分この10年、20年ぐらい。でも長い人類史を考えたとき、そんなものはなかったわけです。そもそも「説明しなきゃいけない」とか「言葉で全部言わなきゃいけない」ってなぜでしょうか。言葉でわざわざ説明するって、野暮なことですよね。

様々な動物がいるように、人間にも夜行性とか昼行生とかユーカリしか食べないといった偏りがあるはず。 それなのに、自分を標準化させようとする。そのことによって、自分の偏りは失われてしまいます。

理路整然と、スラスラ話さなくていい

「偏り」はなくしたほうが、相手に伝わるのではと考えていました。

尹

「個性が大事」というわりにはなぜか、偏りのないものが求められていますよね。個性を大事にしながらみんなと仲良くというのは成り立たないはず。共感だけを求めるのなら、自分のことは空っぽにしてその場に合わせて反応する人間になればいい。でも、そういうコミュニケーションを本当に望んでいるかは疑問です。

「本音を誰にも言えない」という感情が残りますね。でも「きちんと言語化して論理的に話す」ことを求められることも多いので、自分にしか伝わらない言葉は未熟なものという感覚があります。インタビューセッションでは伝わるかどうかは気にせず、参加者の好きなように話してもらうんですか?

尹

インタビューセッションでは「今日はどういうことを話すつもりで来られましたか」と聞くだけで、最初から最後までその人の話したいことを話してもらいます。こちらからはほとんど質問をしないですね。せいぜい三つか四つぐらい。

「うまく話そうとしなくていい」と言っていますが、それは話が下手だと思っている人への慰めではありません。なんと言っていいかわからないようなことを最後まで話し切ることで、コミュニケーションの深まりがあるだろうと思っています。

参加者の方が話したいことって、整理できてないけれども何かがあるみたいな感じでしょうか。

尹

整理された話の場合もありますよ。でも、その人の中で何度も繰り返してきたので整理されているだけで、納得はいっていないことがありますよね。だから質問する立場からは、整理されたメインストリートではなく、脇のほうの景色はどうなってるのかを聞きます。

一本道で滑らかな平坦な道になっているけれども、「アスファルトを敷く前のそこの土地はどんな風景だったんですか」みたいなことを質問するわけです。そうすると、理路整然とした綺麗な話し方はできなくなってきます。

ご自身が忘れていたこととか、価値がないと思ってたことが思い返されて、そこで初めて「あれ、本当はどうだったっけ」みたいなことを振り返りながらポツポツと語りだすので、滑らかな話し方ではなくなります。

一般的な「話し方のレッスン」とは違いますね。「話がうまくなりたい」という人は多いですが、うまくならなくてもいいですか?

尹

うまくならないよりはうまくなったほうがいいですが、そもそも話ができない状態にある人もいるわけです。料理が苦手な人が、料理がうまくなりたいときにやるべきことは料理をすること。そのあとに、うまくなるかもしれません。

「話がうまくなりたい」というとき TEDや芸人さんの話し方を想定しても、難しいですよね。でも、引っかかりながら、どもりながら場を楽しませる芸人さんもいます。そこで自分なりの「うまさ」をどうするかとなったら、一度自分の今の拙さを徹底するしかありません。

自分の「できなさ」の研究は、現状からしか始められないこと。「できなさ」を研究することって、意外とないんです。ちゃんと手順を踏んでいるからできないのに、単に「できない」と否定してしまうと、どのように自分ができないのか関心を払えません。だからもしうまくなりたいのであれば、自分のできなさにもう少し関心を持ったほうがいいと思います。それは自分にやさしくすることでもあります。

枠組みを知れば、枠の外へ出られるようになる

尹さんは著書『句点。に気をつけろ』のなかで、<誰かが話しているときに「。」を重視しない>と書いています。でも、SNSでは断定的な発言が目立ち、賛成なのか反対なのかすぐに判断するような場面が増えています。「。」なしで保留する隙間はなくなり、不安が大きくなっていると感じます。

尹

人からの評価を得るための書き込みやふるまいをしてると、さらに不安になると思います。そもそも独り言なんだから、SNSでコミュニケーション取ろうなんて離れ技に近しいことです。独り言がさらされて炎上することもあるので、余計ややこしい。なぜ自閉できないんだろうかと思います。

自閉?どういうことでしょう。

尹

閉じることです。自分の自閉した感覚を言葉にするのではなく、人からの評価を求めて言葉にすると隙ができます。もし、うまくコミュニケーションができないという閉じた感覚を持っているのであれば、それを活用してほしいです。せっかく自分が大事にしているものがあるのだから、それを大事にしないと。多分、閉じたほうがいい時代がやってくると思うんですよね。

今はむしろ、自己開示が求められていますよね。

尹

そうですね。でも、開くことを強いられる時代のなかでわかりやすくしていくと、誰でもよくなります。それを言うのが誰であってもいいし、テキストもAIが書いてくれるので、特定の人物の特定の感性でなくていい。そうなったときその環境をすべて拒絶することはできないけれど、閉じることで自分の感じているものを大事にすることができます。

はい。私たちはSNSでもリアルでも、自分の世界にいるだけではなく対話を求めていて、行き違ったり傷ついたりしています。それでも、私たちはなぜコミュニケーションを持とうとするのでしょう。

尹

突き詰めると、自分のことが知りたいんじゃないでしょうか。相手のなかに自分を見出すし、私のなかに相手を見出すという。結局、自分のなかの他者しか知ることはできないですよね。だから、そこにいる自分を知りたいというのは、私の知らない自分は何者なのかということを知りたいのではないかと思います。

他者によって、自分の習慣的な反応では捉えきれない物事や自分の価値観がわかります。 枠組みを知っていれば、枠の外に出られるようにもなります。 そういう意味で、他者と関わり合うことは非常に重要なことです。

「話す」コミュニケーションについて伺った前編はここまで。後編では「うまく話を聞けない」ことについて、より具体的に尹さんとお話します。お楽しみに。

[取材・文]樋口 かおる [撮影]工藤 真衣子