【前編】野村 泰紀

宇宙の95%はわからない。でも、物理学者の「わかる」って?

「わからない時代」に、ワクワクするには

2025.07.24

多様性を取り巻く環境が変わったり、培ってきた技術がAIに代替されたり。私たちの常識が次々と書き換えられ、不安でわかりにくい世の中になっています。そんななか、「たしかで変わらないもの」ってあるのでしょうか。

カリフォルニア大学バークレー校教授で素粒子物理学者の野村泰紀さんは、「この宇宙でわかっているのはたった5%」と言います。でも、その5%が何を意味するのかもよくわかっていないし、物理学での「わかる」は私たちの日常的な「わかる」とは違うかもしれません。とっつきにくく難解だと思われがちな物理学ですが、少しずつ解き明かされ、パラレルワールドや他の宇宙について議論できるところまで発展して来ました。

5%は「たったそれだけ」と思う不安材料なのか、それとも未知の領域にワクワクできるものなのか。野村さんに聞きました。

( POINT! )

- 物理学の「わかった」は基本原理

- 腑に落ちなくていい物理学

- 何度やっても式の結果は同じ

- 宇宙エネルギーの95%はわからない

- ダークマターが見えたら銀河系はまん丸

- 理論があれば宇宙について議論できる

- 「わからない」は面白い

野村 泰紀

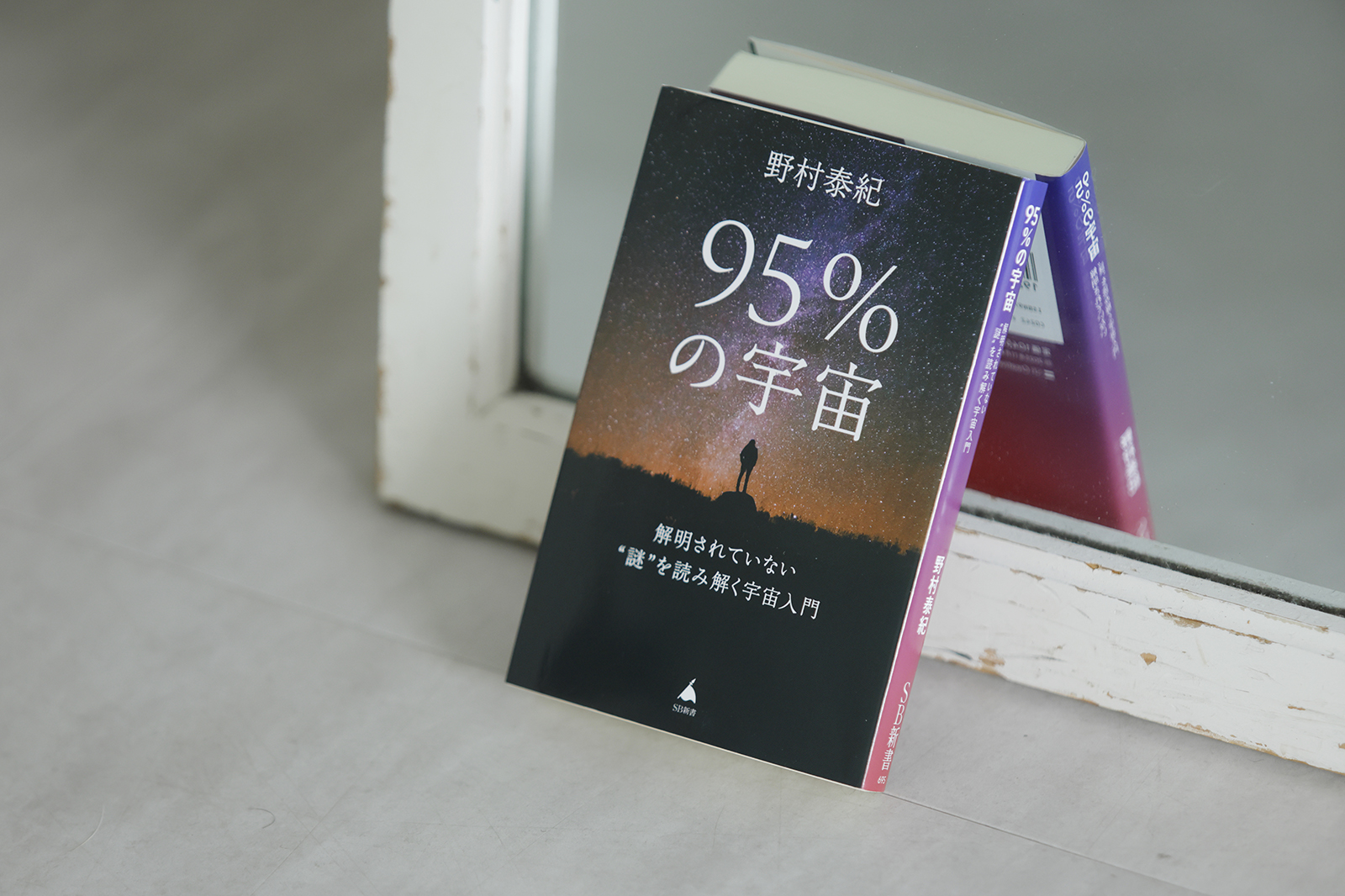

1974年生まれ。カリフォルニア大学バークレー校教授。バークレー理論物理学センター長。ローレンス・バークレー国立研究所上席研究員、理化学研究所上級研究員、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構連携研究員を併任。主要な研究領域は素粒子物理学、量子重力理論、宇宙論。1996年、東京大学理学部物理学科卒業。2000年、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。理学博士。米国フェルミ国立加速器研究所研究員、カリフォルニア大学バークレー校助教授、同准教授などを経て現職。著書に『マルチバース宇宙論入門 私たちはなぜ〈この宇宙〉にいるのか』(星海社)、『なぜ宇宙は存在するのか はじめての現代宇宙論』(講談社)、『なぜ重力は存在するのか』(マガジンハウス)、『95%の宇宙』(SB新書)など。

物理学者にとって「わかる」とは?

「正しい」とされていたルールが突然ガラッと変わってしまう時代です。「世の中がわからない」と不安を感じる人も多いですが、野村さんは『95%の宇宙』という本で「この宇宙でわかっているのはたった5%」と書いています。「わかる」という言葉を、どのような意味で使っていますか?

野村

物理学での「わかる」という意味ですね。

ふだん自分が何をもって「わかる」ととらえているのかあいまいなんですが、物理学で「わかる」とはどういうことなんでしょう。

野村

わかるかわからないかを定義するって難しいんですよね。

そうですね。

野村

たとえば、今ワイングラスを床に落として、カキーンと割れたとします。現代物理学では、物質が分子からできていて、分子は原子からできていて、原子とは原子核の周りを電子が回る構造をしていて、その原子核も陽子と中性子で構成されていて、さらに陽子や中性子もクォークと呼ばれるものからできていて…というところまでわかっています。でも「実際床のこの点にガラスの破片が来るかどうか」は計算できません。複雑すぎるからです。

だからといって「グラスが割れるという現象はまったくわからない」とは言いません。物理学でいう「わかった」とは、基本原理がわかったということなんです。少なくとも、素粒子物理学ではそうです。

物質の構成について聞いて「そうなっているんだな」とは思いますが、「わかった!」とはならないんですが。

野村

腑に落ちないということですよね。でも物理学の「わかる」と一般の人が言う「腑に落ちる」は違うんですよ。「なぜAはBなのか」と問われて「CがDだから」と答えても、「なぜCはDなのか」と続いていけば、永遠に終わらない。だから物理学では、できるだけ少ない仮定で多くの現象を説明できる法則を見つけることが重要なんです。

たとえば、ニュートンの運動方程式について腑に落ちる感覚はありますか?

ありません。

野村

ないですよね。でも、そこで腑に落ちる必要がないのが物理学なんです。「惑星がこう動くときにこっちの惑星はこう動きます」と説明するとき、惑星ごとにものすごい数の仮定を入れなくても、ニュートンの式が1つあれば再現できるんです。仮定の数がはるかに少ないんですね。

「物理の計算はできるけど、何がなんだかさっぱりわからない」と言う人は多いですが、計算できるようにするのが物理学なんです。そこがズレたまま、「わかる・わからない」の話をしてしまっていることがありますね。

宇宙エネルギーの95%はわからない

そうなんですね。重力は感じられるからまだしも、それ以外の物理の法則を聞いても納得感がないので、「自分は物理がわからない」と思ってました。

野村

重力は僕らの生活に効いてるから直感は作りやすい。でも、簡単な力ではないです。実はちゃんと理解するのはダントツで難しい力なんです。

ダントツなんですか?

野村

ダントツです。他のものは基本はわかってます。「わかってる」という意味は、たとえば「こういう実験をしたら必ずこうなります」という計算ができて、何度やってもその通りになるということ。物理学者がそこに腑に落ち感を持つとしたら、何回も計算して直感が育まれているからですね。

一般人である私たちの「わかる」も本当にわかっているわけではなくて、何回も聞いたことで馴染んだ現象という気がします。

野村

それと同じですね。「慣れ」とか「馴染む」以上のことは現実的にできないし、それ以上を求める必要がないのが自然科学なので。ある式ができたら、それを使えば1万回実験してもその結果は同じになるということ。数千億かかるスペースシャトルの打ち上げを「やってみるまでわかりませんね」ではすまないですよね。ダイナミクスを理解するということが、自然科学での理解ですね。

なるほど。その意味での「わからない」が宇宙の95%ということですか?

野村

はい。この95%という数字は、場所を指しているわけではありません。アンドロメダとか銀河系と、そしてそれらの間の空間も含めた、僕らが宇宙と言っている領域はいろんなエネルギーでできています。その95%の正体が、よくわからないんですよ。

エネルギーとは何かというと、物質の存在自体もエネルギーです。「E=mc²」というアインシュタインの有名な式がありますが、質量というものは、あるだけでエネルギーを持ちます。宇宙にはエネルギーがたくさんあるところとほとんどないところがありますが、それを平均化してその内訳をみると、僕らが知っている人間とか惑星とか銀河って宇宙のエネルギー密度の数%しかないんです。他のガスとかを合わせても全部で5%くらい。だから宇宙のエネルギーの95%は僕らの知らないエネルギーなんです。

そして、その95%のうち25%くらいは、まだよく知らない物質だということがわかっています。クォークやレプトン(*1)とかの知っている物質より5倍くらい多くて、銀河系のほとんどの質量は見えない物質なんです。この見えない物質は、銀河の周りに球状に分布しています。だから、銀河系って渦巻きみたいなイメージを抱く人が多いけど、本当は球体なんですよね。

「わからない」ことは面白い

野村

その見えない物質はダークマターといわれています。でもダークマターについて何もわかっていないわけではなくて、いくつかの性質はわかっています。銀河周辺での分布もその一つです。だからもしダークマターが見える生物がいたら、その生物にとって、銀河系はまん丸です。

そして残り70%は物質ですらないエネルギーです。物質だったら散らばっていても集めたり加工したりできるんだけど、そういうこともできない「空間自体のもつエネルギー」のようなものです。でも何かエネルギーがあって、それをダークエネルギーと呼んでいます。

5%しかわかっていなくて、そこに人間も含まれると聞くと寂しい気がします。でも、「わかる」を積み上げてきたからこそ今その5%があるんですよね。

野村

そうですね。ぼんやりとではなく精密に数式ができて、その都度必ずそうなるということがわかってきたのがガリレオ・ガリレイ、ケプラー、ニュートン、デカルトらが活躍した時代ですね。そうした革命的な時代には、スターがたくさん登場します。政治家と同じですね。

徳川300年の将軍はと聞かれるとそれほど名前をあげられなくても、戦国時代なら上杉謙信や武田信玄などたくさん出てきます。物理も同じで、大きく動いたのは17、18世紀です。

地動説が示されたのが17世紀ですね。

野村

天動説、地動説は近代科学の起点になっています。その時代に「数式で自然を記述する」手法が本格化して、ニュートンで結実します。でも、地球が宇宙の中心だと思っていた時代が無駄だったわけではありません。人間は現象を見て何かに気づきます。天体の動きを見ていたから、地球が動いていることに気づくことができたんですね。

僕らが住んでいる銀河のようなものがほかにもたくさんあるとわかったのが、たった100年くらい前。そこからアインシュタインの相対性理論ができました。その理論を宇宙全体に当てはめてみると、宇宙は伸びているか縮んでいるかしかないという結論が導き出されます。理論があることで、宇宙がどのような振る舞いをするかについて、議論できるようになったんです。

たった100年で、パラレルワールドの存在が語られるようになったこともすごいです。

野村

パラレルワールド、つまり並行宇宙みたいなものはあるんですよ。それは量子力学という今から100年前に発見された物理学によって、あると考えるほうが自然だということがわかります。ただ、フィクションの世界のように、僕ら人間のようなサイズのものが、別の世界に自由に行き来するといったことはできません。ですが、電子ぐらい小さなものなら実は並行世界への行ったり来たりを制御できます。それを計算に使おうというものが量子コンピュータです。

こうした現象が実際に確認できるようになったこと自体、物理学の驚くべき発展です。「わからない」と思っていることにも実は理解できる部分があって、それが「わかる」につながります。「わからない」は不安にさせるだけではなく、面白いことでもあるんですよね。

5%の宇宙の「わかる」ってどういうこと?に向き合った前編はここまで。後編では、科学的思考を持ちながら、異なるバックグラウンドを持つ人とどう対話するかについて伺います。お楽しみに。

- ※1:

- クォークは主に原子核を構成する素粒子、レプトンは電子やニュートリノなどを含む素粒子のこと

[取材・文]樋口 かおる [撮影]武藤 奈緒美