【前編】石戸 諭

私たちが惹かれる「嫌われ者」現象はなぜ起こる?

ファンとアンチで完成する生態系

2025.01.23

誰かに管理されることなく、好きなときに好きな内容を発信できるSNSやYouTube。そういった場所を土台にオールドメディアでは発言できない内容を赤裸々に語ったり、ファンコミュニティを形成したりする人たちがいます。

間違いや過激な情報があることもありますが、そこには肯定的な興味を持つ人だけでなく強烈な反対意見を持つ人(アンチ)も引き寄せられています。両者が対立することでさらに注目が集まって生まれる大きなエネルギー。それがエンタメだけではなく経済や政治へも影響を及ぼしていることは、選挙の度に実感するという人も多いのではないでしょうか。

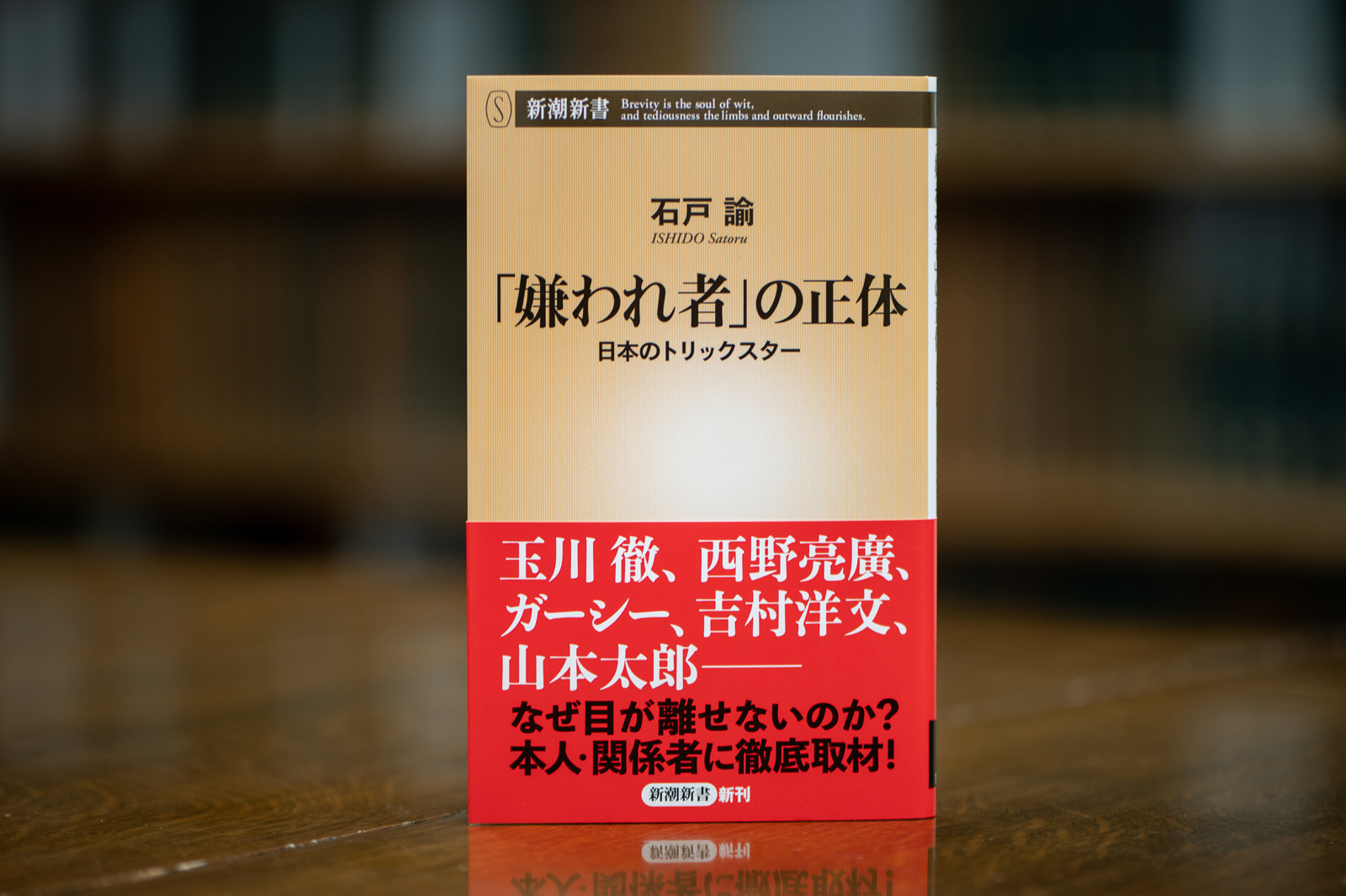

そういったお騒がせな人物たちが話題になり、多くの人が無視できないほどに気になってしまうのはなぜでしょう。 著書『「嫌われ者」の正体』(新潮社)で現象を分析する、ジャーナリストの石戸諭さんにお話を伺います。

( POINT! )

- 嫌われ者は人気者でもある

- ファンとアンチの熱量が同じ

- 熱狂だけでは構築ができない

- 嫌われ者は「面白い」

- 嫌われ者とファンとアンチによる生態系

- 半歩ひいた思慮深さを

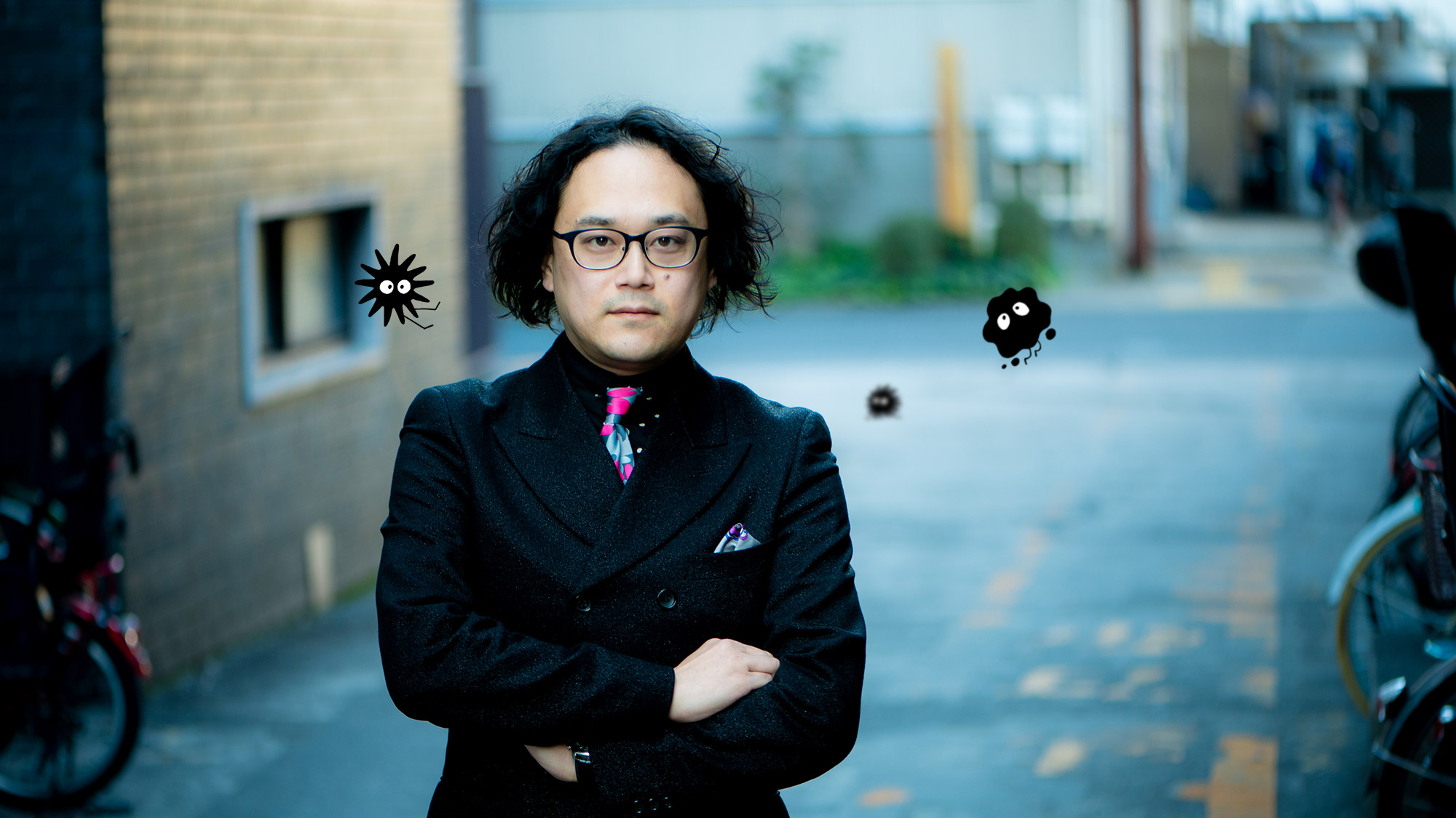

石戸 諭

1984年、東京都生まれ。立命館大学法学部卒業後、毎日新聞、BuzzFeed Japanの記者を経て、2025年1月現在はノンフィクションライター。著書に『リスクと生きる、死者と生きる』(亜紀書房)、『ルポ 百田尚樹現象』(小学館)『ニュースの未来』(光文社)、『東京ルポルタージュ』(毎日新聞出版)、『「嫌われ者」の正体―日本のトリックスター―』(新潮社)などがある。

強烈な支持とアンチを集める「嫌われ者現象」

一般的に「嫌われ者」は人に好かれない存在ですが、石戸さんが注目する「嫌われ者」は違いますよね。著書『「嫌われ者」の正体』では、どう定義していますか?

石戸

簡単にいうと、熱心すぎるくらい熱心なファンと同量の熱量を持ったアンチがいる。そしてそれ以外の中間にことあるごとに目にしてしまうとか、気になってしまう。そんな存在感のある人間たちという位置づけですよね。だから、嫌われ者と言っているけれど、実際のところは人気者でもあるんです。

登場するのは玉川徹さん、西野亮廣さんら。メディアやSNSでとても目立っている人たちです。

石戸

そうですね。目立つことが鍵ではあるけど、たとえば大谷翔平さんみたいに圧倒的にファンが多くて、アンチなんてほとんどいない人たちとはちょっと違う目立ち方です。毀誉褒貶(きよほうへん)つきまとう人々、もしくはその集団という感じでしょうか。

賛否両論があったり炎上したり。近年特にそういった現象を目にすることが増えた気がしますが、どんな問題があるでしょう。

石戸

SNSやYouTube、それらが結びつくことによって選挙がピークになってしまうことが1つあります。たとえばこの本でも取り上げたガーシーさんは2022年参議院議員に当選しましたが、実際に登院することはありませんでした。国会議員としての成果はほとんどない。ここからわかるのは、選挙という短期間の盛り上がりと、ネットで注目される存在はとても相性がいいということです。推し活のような形でやってくるファンがいるかと思えば、同じ熱量のアンチも大量に来るわけですよね。対立や炎上も生まれてきます。

対立や炎上もエネルギーですから大変に盛り上がりますが、急に生まれた熱狂というのは同じように急速に冷めていきます。でも本当の意味で政治がはじまるのは、選挙の後です。そこをじっくり構築できないのは大きな問題だと思います。

なぜ、嫌われ者に惹かれてしまう?

短期的に熱狂し、消費されてしまうということですね。石戸さんが「嫌われ者現象」を考察しようとしたのはなぜでしょうか。

石戸

『ルポ 百田尚樹現象』を書いた前後から、やはり社会を騒がせるお騒がせの人たち、彼らについて書いてほしいという仕事が多かったんですね。時を同じくして賛否両論巻き起こす、ある意味極端な人たちがどんどん出てきました。そこで、その時々で雑誌に書くという仕事がたまっていたのです。

玉川徹さんも西野亮廣さんもガーシーさんもかなりの熱量を持っているので、語りたくなるし、ほっとけないという人が多い。そこでちょっと串を通してみようということで一冊にまとめたいと本を書きはじめたんですが、やってみたら面白かった。

面白いんですよね。旧NHK党党首の立花孝志さんが「当選したら3億円」とガーシーさんをスカウトしたり、西野亮廣さんが出会ったばかりの後輩を座付き作家にしたり。何が起こるかわからないエピソードが多いので、ワクワクしてしまう。

石戸

西野さんがクラウドファンディングをはじめたのも芸能人としてはかなり早く、「信者ビジネス」と批判されたのも同じように早かった。嫌われてもいるんだけど、スピード感があって目が離せないところは肯定的に捉えていますね。

石戸さんの注目する「嫌われ者」は、悪いという意味ではないですよね。

石戸

はい。嫌われ者に対する僕の関心事は、すごい熱量のあるファンがいる一方で同じくらい熱量のあるアンチがいるのは一体どういう現象なのだろうということ。その両方が存在しているところからのスタートです。

西野さんには彼を天才と信奉するファンがたくさんいて、同時に強烈なアンチもいます。その両方の熱量が西野さんの活動を広めているというのも面白いですね。

コンプライアンスが広まって一般企業では和を乱すような発言や行動を控える傾向があるので、自由にふるまう嫌われ者が鮮烈な印象を与えているということもありませんか?

石戸

それもあるかもしれませんね。会社でもそうではないですか? 僕も会社員時代に感じたことですが、かなり成果を出す人のなかには、どこか変な部分と人間的な魅力が混在しています。彼らには社内で敵も多いけど、かたや一部の部下や読者、ネタ元からものすごく好かれている。そういう人が上にいきづらくなり減っている時代でもありますから、逸脱した存在には独特のインパクトがあります。身近にいたら観察してもいいかもしれません。

「嫌われ者」が広げる生態系にどう関わるか

ネットはアテンション・エコノミー(関心経済)と相性がいいので、対立や意外性があって注目されると新旧メディアが取り上げやすく、さらに影響力が拡大していくと思います。

石戸

ある意味炎上マーケティングに近い構造もあります。文字通り耳目を集めるというやり方ですね。ただ、彼らの場合、完全に意図したものではないかもしれません。意図しないところで対立が生まれることもあるし、生もうと思ってアンチを生み出せるものでもないですから。

人からの評価を気にする人も多いですが、嫌われ者の人たちはそうではないように見えます。

石戸

嫌われるということも計算しているわけではなく、どう受け取られるかを過剰に気にすることなく自然にやっているふしがありますね。また、その自然さは「既得権益に配慮しない正直さ」と捉えられファンからは魅力につながっている部分でもあります。

たとえば、先ほど名前もでた立花さんの周りのメディア環境は、実はアンチがいることで完成するんですよ。この前の選挙戦でも、立花さんが演説しているとアンチの人も撮りに来て、YouTubeに動画をあげます。それを排除するのではなく、「そこで撮りなさい」「何か質問したいことあるの?」という感じでコミュニケーションを取るんです。

アンチがいること自体がもう1つの風景なんですね。アンチのほうも立花さんを対象にすることで自分の動画が回るようになって、立花さんの「評論家」のような形で影響力もつく形になります。強烈な否定があることで対立が生まれて、それによってエネルギーが動いて広がっていく生態系になっているんです。エコシステムのような。

これは立花さんだけじゃなく、れいわ新選組の山本太郎代表にも似た傾向があります。ポピュリスト全般にそういう傾向があると言ってもいいかもしれません。対立をエネルギーとする構図は昔からありますが、巨大なコミュニティ内にファンもアンチも同時に存在するところ、ネットによる拡散スピードがあるところが現代的です。より大きな熱量を生みやすい構図になっていますね。

スピードと驚きがあるから面白いけれど、それが大きな影響力を持つことには不安を感じる人も多いと思います。

石戸

危うさはあるでしょう。

政党を作るにしても、本来は実現したい理念や組織のルール作りやマネジメントが必要です。政治や社会を変えるには、そうした地道な組織作りが重要なファクターなんです。でも、トップの一存でどこに向かうかわからない組織は短期的に注目されても、果たして持続するでしょうか。

一回のお祭りで「変えましょう!」という雰囲気になっても、統治や持続性といったガバナンスが問われにくい状況だと、当然様々な弊害が出てきます。対立を含んだエネルギーは非常に面白くて関心を集めますが、半歩ひいた思慮深さを持つことが必要だと思います。

現代の人気者かつ「嫌われ者」が注目される現象について、石戸さんに伺った前編はここまで。後編では対立や短期的な熱狂が影響力を持つ現代に、私たちはどのように向かい合うべきか伺います。お楽しみに。

[取材・文]樋口 かおる [撮影]工藤 真衣子