【振り返り】うにくえ

変わる社会。あなたはどこへ行く?

駄菓子から生成AIまで。振り返ってみた パート3

2024.12.26

「個性があったほうがいい」「多様性を大切に」「意図をくんで協調できることが大事」

世の中には、矛盾を含んだ様々なメッセージがあふれています。ルッキズムは批判されるものの外見を整えるためのテクニック動画は日々拡散され、身だしなみに求められる努力水準は上がっているように思えます。リモートワークが広まり様々な働き方が認められるようになったけれど、今また「出社回帰」を目指す企業が増えている現状も。

私たちは個性の謎を解くためにこれまで多くの取材を行ってきました。そのなかで見えてきたのは、誰もが持つ個性をいかすのは他者の存在であり違いを認めあうこと。分断ではなく対話だということです。

AIが仕事の一部を代替するようになり、社会は変化しています。私たち個人と組織は、様々な個性を持ったままどのように社会とつながっていくことができるでしょうか。『うにくえ』キャラクターのひとり、うにくえさんとの対話を通して考えていきましょう。

うにくえ

『うにくえ』のキャラクターのひとり。とげとげした外見が特徴。『うにくえ』の記事は、すべてしっかりと読み込んでいるそう。

それぞれの「個性」は対話でつながる

うにくえさん、少しお話をしませんか。

うにくえ

もちろん。ぼくたちは「個性ってなんだろう?」という問いからスタートして、このメディアでいろんな人に話を聞きながら旅してきたよね。そのなかで個性はみんなにあるもので、無理に探さなくてもいいってことが見えてきた。そしてその個性は、他者とのつながりや対話があることでいかされるものではないかと思っているんだ。

どういうこと?個性って周りに合わせるものじゃなくて、その人独自のものだよね。

うにくえ

そうなんだけど、誰とも関わらなかったら自分にどんな個性があるのかわからないんじゃないかな。矯正するのではなく個性を持ったまま対話や共同作業をすることができたら、新たな答えが見つかったり補いあえたりするんじゃない?

たとえば、だめ連の神長恒一さん、お金の専門家の横川楓さん、ピン芸人の九月さんを迎えての座談会ではみんなお金や仕事に対して違う考えを持っていたよね。

だめ連×資本主義「お金を稼ぐ競争から、降りられる?」——オルタナティブ読書会

…

そうだね。「働いて自分の生活や社会をよくしよう」という考えもあれば、「そもそも働きたくない」という考えもあって。でも、結論を目指すのではなく「話をしてみよう、交流してみよう」からはじまった企画。

うにくえ

違う方法を選んだ人に対して否定するのではなく、「そうなんだ」と好奇心を持って話せる場になって楽しかったね。ちゃぶ台の上の駄菓子をつまみながらの雰囲気もよかった。

駄菓子といえば、ロボットが店番をしてくれる古民家の駄菓子屋さんにも行ったね。

ロボット接客の駄菓子屋「裏山しいちゃん」に若者が集まる理由——多様性のある場所で得られること

…

うにくえ

高校生が勉強していたりお客さんと草むしりをしたりする個性的な駄菓子屋さん。一般的なお店とは違うところも多いけど、なぜか人が集まっているんだよね。それは「この場所を残したいと思ってくれる人がいるから」というお話が印象的だった。

個性が特徴として認められる関係性があると、欠けた部分があっても別の個性が「フォローしよう」と考えてくれるから歯車が回るということなんじゃないかな。

「個性」を認めあいたい。でも、社会は?

そんな関係性が成り立つためには、自分の予想と少し違っていても許せるような「ゆるさ」が必要だよね。でもSNSではいつも誰かが誰かに怒っているし、むしろ厳しさが増しているような…。

うにくえ

多様性を認める考え方は広まっているはずなのに、カテゴライズして差別するような強い言葉が増えているね。批評家の藤田直哉さんにお話を聞いた回では、インターネット元年から振り返って社会の分断について考えることができた。趣味や嗜好は自分で選んでいるような気がするけど、時代や社会の影響を強く受けているんだね。

「弱者男性」「ミソジニー」自由だったはずのネット文化はなぜ分断を生み出すのか——インターネット元年から現在まで

…

藤田さんの言葉を引用すると…。

2000年代には自分1人の世界に生きることが幸福だという思考があって、働いたら負けという労働の忌避と、人間の女性とは恋愛するのは無駄だから2次元のキャラとひきこもったほうがいいという。つまり社会や他者を切断するモードに入っています。

インターネットの普及など環境が整ったこともあって「おひとりさま」ブームが起きた。「ひとり」の感覚を大事にするのは悪いことではないけど、社会の分断にはつながって欲しくないな。

うにくえ

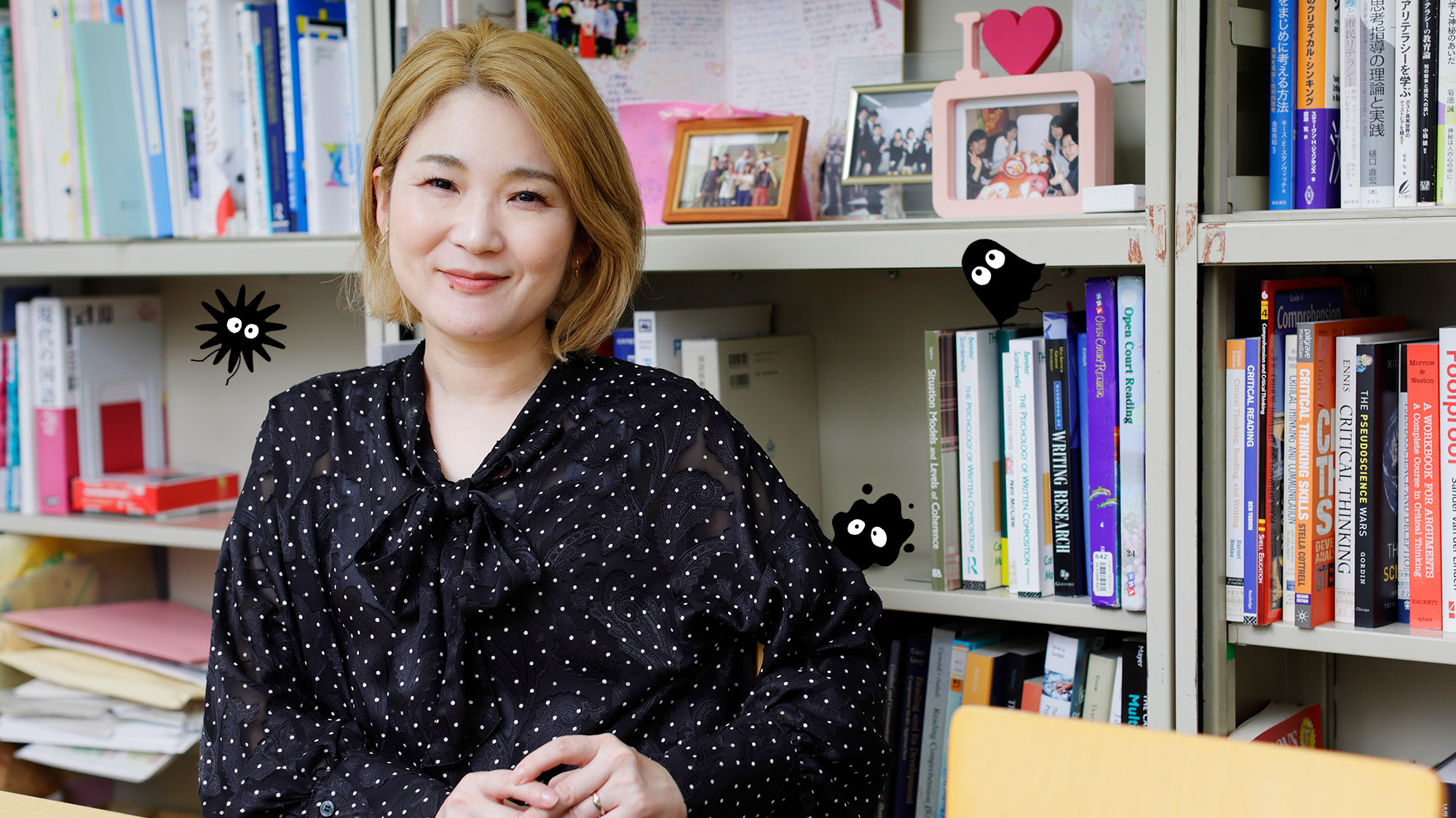

意図的に分断が煽られていることもあるし、思い込みによる分断もあるよね。世代間の対立もよくいわれるけど、読解の研究者である犬塚美輪さんへの取材では「若者の読解力が落ちている」という噂も非常に曖昧な前提から広まっているものだとわかった。そういう思い込みがあって、適正な指示なしで相手が思ったように動いてくれないと「やっぱり若者はダメだ!」と考えてしまうかもしれない。

また、今は社会が大きく動いている時期でもあるよね。生成AIが活用されるようになって、ここでも分断が起きている。「勉強に使ってはいけない」という思い込みを持っている人も多いけれど、新しいツールに対する新しい学び方があるべきだと聞いたね。

「若者は読解力がなくて仕事ができない」って、本当?——「読むこと」の研究家に聞く

…

異なる個性に触れて、自分の世界を広げる

誰もが持っている思い込みについて、見直す機会になるようなお話もたくさん聞けたね。文化人類学者の奥野克巳さんに聞いたボルネオ島の狩猟採集民プナンの暮らしとか。

何も持たず、分け与えるとビッグマンになる。——文化人類学から「生きる」を考える

…

うにくえ

「ありがとう」も「ごめんなさい」も持たない暮らし。それだけ聞くと「やさしくない社会」を想像するかもしれないけどそうではなくて。人に迷惑をかけたりかけられたりすることへの障壁が低く、「自己責任」という言葉もない社会。「ありがとう」という言葉はやさしいものではあるけれど、その元となる感覚を根底からひっくり返してくれるようなものだったね。

「分け与える」という感覚は生まれ持ったままのものではなく、社会によって育まれているというお話にも驚いた。

うにくえ

「狩猟採集民は自分たちより遅れた習慣を持っているに違いない」という思い込みがあるからだよね。

「分け与える」ことについては、経営学者の岩尾俊兵さんからもお話を聞くことができた。

なぜ私たちは「価値は有限」と思い込み、奪い合うのか——『世界は経営でできている』著者に聞く価値無限思考

…

うにくえ

所有をしたり蓄財をしたりしない狩猟採集民の話と価値を増やしていく経営の話でアプローチはまったく異なるのに、ともに「奪い合わない」「自分だけ幸せになろうとしても幸せになれない」というところに導かれるのは面白いよね。

様々な人への取材を通して、「こうしたら幸せになれる」「成功する」という正解みたいなものは得られない。もしあったとしても、個人はそれぞれ違うし社会も変わっていくからみんなに効果があるとは限らないよね。でも、視野を広げて自分の考えを飛躍させるヒントは得られるはず。

うにくえ

それ自体が対話の意味でもあるし、様々な個性があることの大切さにもつながるよね。個性があるから面白いし、分断につなげるのではなく異なる個性を持った相手とも対話を持てたらいいと思う。

そしてもしも世の中のスピード感に疲れてしまったら、漫画家の香山哲さんによる「考え方の考え方」を参考にしてほしいな。ひとりの世界をケアすることと他者を認めることは矛盾せず、どちらも大切なこと。そしてそれを広げていけば、個人の集まりである組織や社会もよりよい変化に向かっていけると思うんだ。

「自分を甘やかす」ってどういうこと?セルフケアを取り戻すには——ゆっくり考える技術

…

[文]樋口 かおる