【後編】曽和 利光 × 中邑 賢龍

「市場価値」にとらわれた大人たちが個性をうばう

教育現場と企業から考える、「すべての個性が輝く未来」のつくりかた

2021.09.16

子どものころは学校へ通い、大人になったら会社で働く。多くの人がそんな道筋をたどっているでしょう。教育と仕事、誰にとっても身近なこの2つは、私たちの個性にどんな影響を与えているのでしょうか?

今回お招きしたのは、教育に関するさまざまなプロジェクトを展開してきた、東京大学教授の中邑 賢龍さんと、組織人事コンサルティング企業・人材研究所を率いる曽和 利光さん。教育と企業が「共犯関係」を結びながら、人びとの個性を奪ってしまっていることを明らかにした前編につづき、後編ではそんな現状を生んだ原因と、これからの打開策を考えていきます。

お二人は言います。「子どもたちの個性をうばったのは、市場価値という評価軸にとらわれすぎた大人たちである」。そして、「多くの人が『自分らしく』生きるために必要なのは、個性が持つ輝きを見立て、導く人の存在である」と。

( POINT! )

- 「自分らしく」生きるためには、捨てる勇気が必要

- 「他者から評価されることに価値がある」という思い込みが、子どもから個性を奪う

- 市場価値は、需要と供給に左右される

- 会社の配属は、思ったよりもいい加減?

- いま求められているのは、個性の価値を見出せる人

- いまの世の中には、評価軸が足りない

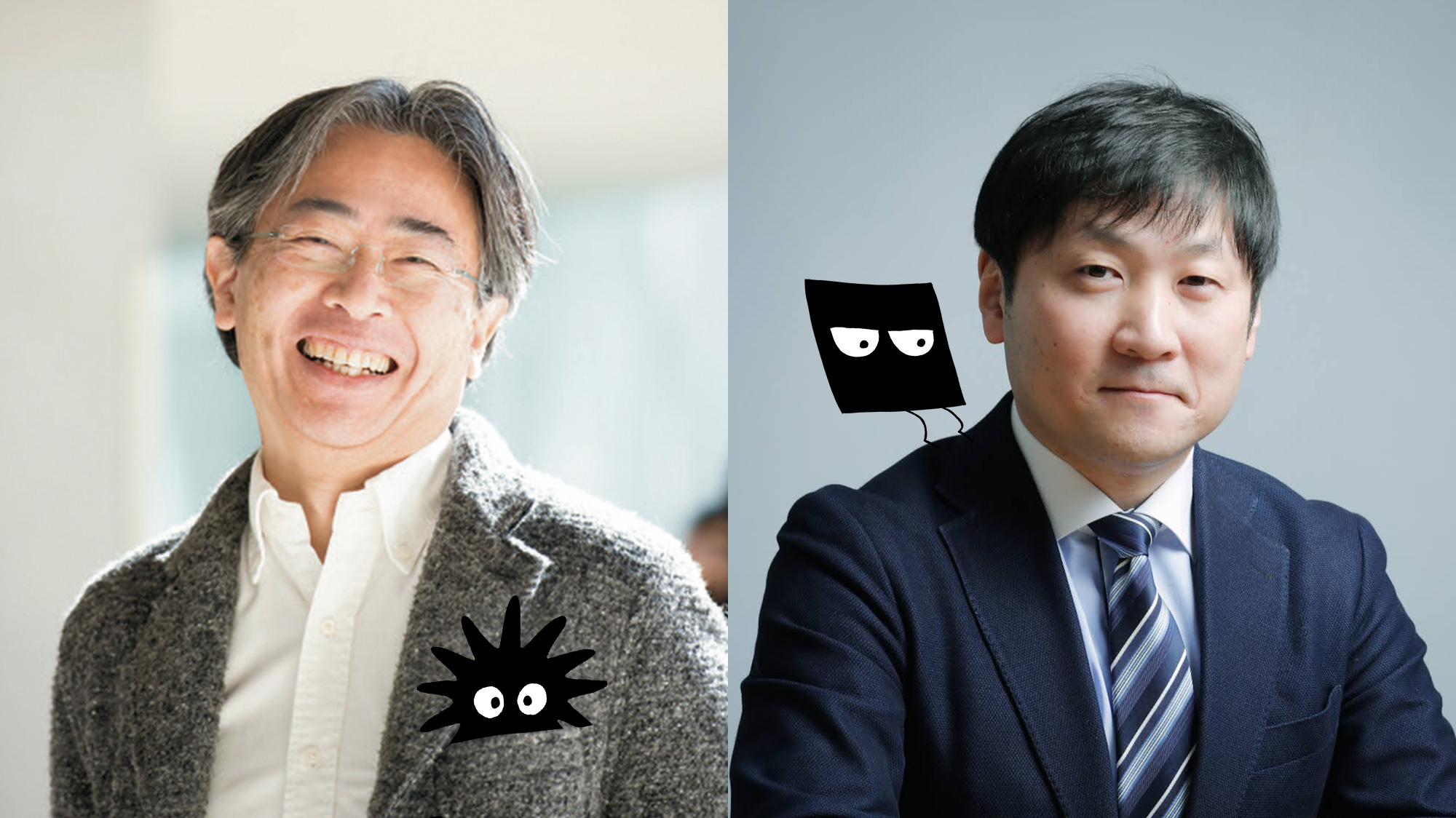

曽和 利光

株式会社人材研究所代表取締役社長。

1971年、愛知県豊田市出身。灘高等学校を経て1990年に京都大学教育学部に入学、1995年に同学部教育心理学科を卒業。株式会社リクルートで人事採用部門を担当、最終的にはゼネラルマネージャーとして活動したのち、株式会社オープンハウス、ライフネット生命保険株式会社など多種の業界で人事を担当。2011年に株式会社 人材研究所を設立、代表取締役社長に就任。

企業の人事部(採用する側)への指南を行うと同時に、これまで2万人を越える就職希望者の面接を行った経験から、新卒および中途採用の就職活動者(採用される側)への活動指南を各種メディアのコラムなどで展開する。

中邑 賢龍

東京大学先端技術センター教授。

香川大学教育学部助教授、カンザス大学、ウィスコンシン大学客員研究員などを経て、2005年に東京大学先端科学技術研究センター特任教授に就任。2008年より同センター人間支援工学分野教授。心理学・工学・教育学・リハビリテーション学だけでなく、デザインや芸術などの学際的・社会活動型アプローチによりバリアフリー社会の実現を目指している。著書に『発達障害の子どもの「ユニークさ」を伸ばすテクノロジー』、「異才」を発掘するプロジェクト『ROCKET』の内容をまとめた『学校の枠をはずした: 東京大学「異才発掘プロジェクト」の実験、 凸凹な子どもたちへの50のミッション』、『どの子も違う: 才能を伸ばす子育て潰す子育て』など。

手に入れたものを「捨てる勇気」が、自分らしい人生をつくる

前編では、根っこの生えた個性を持つことや、自分が好きだと思うものを追求することの大切さをお話しいただきました。とはいえ、それは実際のところ簡単なことではなく、「好きなことで食べていきたいけど、新しいチャレンジをして失敗したらどうしよう……」と悩んでいる人も少なくないですよね。

曽和

一度手に入れたものを捨てる勇気が大事ですよね。多くの人は、それにこわさを感じてしまいます。なぜなら、給料や生活レベルを「右肩上がりにし続けなければならない」という強迫観念のようなものを持っているからだと感じていまして。

たしかに。

曽和

もちろん、右肩上がりであること自体は悪いことではありません。でも、右肩上がりで“なければならない”ことはないはずです。私は新卒入社したリクルートで、先輩に「シュリンク・トゥ・グロー」という言葉を教えてもらいました。直訳すれば、「成長のための、後退」とでもいいましょうか。事業を成長させるためには、一度しゃがむ、つまりは「利益を減らしてでも投資に回さなければならない時期もある」ということを指す言葉です。

キャリアについても、同じことが言えると思うんです。新しい世界に飛び込めば、またペーペーからのスタートですし、収入も下がりますよね。でも、新たな挑戦を始めるためには後退を受けいれなければいけないときもある。それがこわくて時期を逃してしまい、「本当にやりたいことはこれじゃないんだけどな」と言いながら、結局ずるずると働き続けている人を、何人も見てきました。

これまで得てきたものを捨てて、新たな挑戦に踏み出すために必要なことは何だと思いますか?

曽和

自分の中で思考して、自力で捨てることを決められる人って、実はあまりいないと思っています。結局は、外圧だと思うんですよね。自分の内部から湧き出る覚悟や決意だけで決断を下すことに、こだわらなくてもいいと思っています。

たとえば、私が独立を決めたのは、2011年の東日本大震災がきっかけにキャリアと向き合ったときでした。震災は極端な例にしても、たとえば「大学の同級生が独立した」とか、そんな些細な出来事がきっかけになることもあると思います。

「他人から評価されること=価値がある」という固定観念から抜け出そう

ただ、「捨てること」以上に、「捨ててでも『やりたい』と思える何かを見つけること」の方が難しい気もします。

曽和

そうでしょうね。私は仕事上、就職活動をしている大学生の悩みを聞くことも多いのですが、最も多い悩みが「やりたいことがない」です。自信を持って「これがやりたい!」と言う大学生は、全体の1割くらいじゃないですかね。9割はやりたいことがない中で、就職活動に臨んでいる状況だと思います。

そんなに深刻なのですね。

曽和

前編で中邑さんがおっしゃっていたように、私たちは子どものときから、やりたいことよりも「役に立つ」ことを強制されてきましたから。ただ、大人は何も悪気があって子どもに「やめなさい」と言っているわけではないんです。子どもの将来を考えて「人に評価されることをやりなさいね」と。動機は善なんだけど、その言葉が結果的に子どもから「好きなこと」を奪ってしまっているわけです。

なぜ大人たちは、「役に立つこと」を強いてしまうのでしょう?

曽和

いまの世の中が、評価経済(※1)と市場価値で成り立っていると言っても過言ではないからでしょう。「自分が好きなこと」ではなく、「周囲から評価されること」をやらないとお金にならない。周りからの称賛を得なければ、自らの市場価値を高められないのです。

- ※1:

- 他者からの評価が経済的な価値を持つ状態。SNSでのフォロワー数や影響力の大きさが、貨幣に代わる価値を持つようになった社会を、評価経済社会という。

「市場価値」は、絶対的な価値ではない

曽和

もちろん、やりたいことは仕事をしながらでも探せます。また、新卒の時点で全員がやりたいことをベースに仕事を決めなければいけない、とは思いません。でも、ずっと市場価値や他者からの承認、称賛を追い求め“続ける”人生は、個人的にはむなしいと感じてしまうんですよね。

そもそも、市場価値は需要と供給に左右されるもので、絶対的なものではないわけです。たとえば、サンマのおいしさはいまも昔も変わらないはずなのに、漁獲量が減ると高級魚にもなりうる。そんなものに自らの価値判断をゆだねてしまうのは、もったいないじゃないですか。

たしかにそうですね。巷には「市場価値を高めるためのキャリア論」みたいな本があふれていますが、そこにこだわってばかりだと見失ってしまうものもあるように思います。

曽和

市場価値って、わかりやすく言えば給料ですよね。若手ビジネスパーソンと話をしていても、「次の転職では100万円は年収を上げたい」という人がいます。でも、年収を50万円や100万円上げることを目的に転職を繰り返していても、本当の力は身につかず、いつか頭打ちになるだけ。

新しいチャレンジをはじめるのに遅すぎるなんてことはありませんが、やはり特に20代はいろいろ試せる時期でしょう。そんな時期に、50万円や100万円で一喜一憂していてはもったいないですし、むしろ年収でしか一喜一憂できない自分を憂いた方がいい。相対的で、うつろいやすい市場価値を取っ払ったとき、自分には何が残るのかを考えるべきだと思いますね。

中邑

やはり好きなものを持っている人は強いと思うんです。市場価値や他人からの評価を求めるのではなく、自分の好きなことを追求している人の方が、豊かに生きられる。それに、その「好き」が思わぬ価値を生むことだってあるわけですよ。

たとえば、あるプロジェクトを通して、とにかくトリュフが大好きな子に出会いました。その子は学校で大好きなトリュフの話をしても、誰も興味を持ってくれず、友達ができないことにとても悩んでいまして。

でも、私は「学校という世界では君の『好き』は友達をつくるきっかけにならないかもしれないけど、違う世界ではたしかな価値を持つんだ」ということを伝えたかった。そこで、その子にトリュフを採ってきてもらったうえで、イタリアンやフレンチのシェフと引き合わせたんですよ。そしたら、シェフたちは「とてもいいトリュフだから、まとめて10万円でどうか」と。

その子の「好き」が、大きな価値を生んだわけですね。

中邑

そうですね。何より大事なのは、子どもたちの個性を認め、応援してくれる大人がいるんだと伝えること。「好き」を価値に変えることを強制するのではなく、価値になる可能性があることを伝え、あとは子どもたちの自主性にゆだねるべきだと思っています。

会社の配属は、いい加減に決まっている?

曽和

中邑さんのお話を聞いていて、企業も抱えている課題は一緒だなと思うフシがありました。一人ひとりが持っている能力や特性の価値を見出せる人が、不足しているんです。先ほどのトリュフ好きな子の例でいえば、その子の「好き」にどんな価値があるのかを中邑さんが見立て、それを伝えたわけですよね?

企業にも、そうした「見立て」をする人がもっと必要だと思っています。人事は採用や育成などの機能を持っているのですが、その中で日本の企業が最もまともにできていないのが、配置なんですよ。本来、人事や上司はメンバーが持っている特性の価値を見立て、適切な場所に配置しなければならない。だけど、かなりいい加減に行われているのが実情なんです。

配属にたしかな根拠がないということですか?

曽和

そう。特に大企業になればなるほどその傾向は強いと感じています。何百人もの新卒社員を採用するような会社は、就職活動のときの能力試験と本人の希望のみで配属を決めざるを得ない状態です。

ある程度は仕方ないとはいえ、やはり本人のパーソナリティや先輩社員との相性などを考慮して、どこに配置すればその人が最も輝くか考えてあげなければいけないはずです。でも、それがまったくできていない。事実、「この大学を出ているから、この部署で」と配属を決めている会社もあるくらいですからね。

私もかつて人事の仕事をしていましたが、採用や育成に熱を上げる人は多い一方、本気で配置に向き合っていた人はいたかと聞かれると……。

曽和

これまで明確な根拠がない配置でもうまくいっていたのは、ここまで話してきたように、企業と教育の共犯関係のせいで、働く側が「これがやりたい」と明確な意志を持てていないからだと思うんです。特にやりたいこともなく会社に入ったから、何を任されてもそれなりに頑張るわけです。

もちろん、それはそれで大事なことです。でも、本人が将来のことを考えてさまざまな選択をし、頑張って勉強したり経験を積んだりしてきたのに、会社に入ったらいい加減に配置を決められるなんてあんまりじゃないですか。

中邑

教育の現場でも、成績が良くて協調性のある、枠にはまる子は「いい子」として評価される。でも、そうではない子は評価されない。結局、何が足りないかというと、やはり見立てる力なんですよね。

「好きなこと」の価値を見出し、形にする

人の個性が持つ輝きを見出す存在が求められている。

中邑

素晴らしいと思っている取り組みを紹介させてください。鹿児島県に、重度の知的障がいをかかえる方々が入居している、しょうぶ学園という施設がありまして。そこで、「nui project」という取り組みを行っているんです。入居者たちが制作した縫い物を美術品として販売するという取り組みです。

縫うことが大好きな入居者たちが、朝から晩まで布に針と糸を通していくわけですね。そうすると、私たちからは一見何の役にも立たないようなものに思える、毛むくじゃらの物体が大量にできあがる。その毛むくじゃらの物体に、しっかりと価値を見出し、その価値を形にしていくわけです。

「美術品として販売する取り組み」ということは、入居者のみなさんがつくったものを、アート作品に昇華している?

中邑

そうです。しょうぶ学園の統括施設長である福森伸さんは「福祉を変えるには、福祉の外にいる人の力が必要だ」という信念を持っていて、「nui project」でいえば、美術関係の方々を招いているんですよね。その方々が、白いTシャツに入居者たちがつくった毛むくじゃらの物体をパッチワークのように縫いつけていくと、それはもう美しい作品になる。その作品が3万円、4万円といった価格で売れていくんです。もちろん、その対価は入居者たちにも還元されています。

で、おもしろいのが、完成品がいくつかしょうぶ学園のギャラリーに飾ってあるんだけど、縫った本人たちはまったく作品を見に来ないんですよね。入居者たちは、ただ毛むくじゃらの物体を縫うだけで満足なんですよ。それを作品にすることになんて興味がない。つまり、私たちとは楽しみ方が違う。でも、それでいいんです。全員が同じことを楽しむ必要なんてありませんから。

入居者たちは自分が好きなことをやり続ける。周りの人は、入居者たちが生み出すものに美しさを見出し、それを価値に変えている。それぞれがそれぞれの「やりたいこと」をやることで、価値を生み出しているわけですね。

いま社会に足りないのは、「見立て、導く力」を持った大人

では、なぜ「見立て、導ける」人が少ないのでしょうか。

曽和

それはやはり見立て、導く側になるはずの大人が、評価経済や市場価値にとらわれているからじゃないですかね。みんな、客観的な評価を重視しすぎているんですよ。いい/悪いの判断を自分以外の何かにゆだねてしまっている、と言いますか。

客観的な評価ばかりが重視され、主観で何かを評価すると「不公平だ」「えこひいきだ」と言われるじゃないですか。でも、もっと主観的になってもいいと思うんです。上司と部下の関係でいえば、上司が「誰がなんと言おうと、私はこの部下を評価する」と、その部下を引っ張り上げるために全力を尽くす、といったような。

中邑

人を評価するための軸を、もっと多様にすべきなんですよね。いまちょうど、「成績がオール1でももらえる奨学金」をつくろうとしていまして。奨学金って、成績がいい、"出来がよい子"がもらうものじゃないですか。でも、成績がオール1でも、何かしらの才能を持っている子はたしかにいます。それにもかかわらず、既存の枠の中で苦しんでしまっている。

そんな子どもたちを応援する取り組みに、企業も巻き込んでいきたいなと思っているんです。社会全体で若い才能を応援し、より多くの個性が輝ける世の中にしていきたいですね。

[取材・文]鷲尾 諒太郎 [編集]小池 真幸