【前編】曽和 利光 × 中邑 賢龍

「なんちゃって個性」から、新たな価値は生まれない

教育と人事のプロが明かす、子どもから個性をうばった『真犯人』

2021.09.09

「明るく、楽しく、元気よく」。多くの人が、小学校などでこんなスローガンに触れたことがあるのではないでしょうか。このスローガンが、日本からイノベーション力を奪った──今回対談にお招きした二人のお話を聞くと、そんな意外な考えが思い浮かんできます。

お話をうかがったのは、この二人。異才発掘プロジェクト『ROCKET』を主催するなど、学校の枠にはまらない子どもたちの学びの場をつくっている、東京大学教授の中邑 賢龍さん。そして、組織人事コンサルティング企業である人材研究所の代表取締役社長として多くの企業の人事・採用を支援し、自身も数々の企業の人事・採用責任者を務めた経験を持つ曽和 利光さんです。

お二人の議論からは、人びとから個性をうばってしまう、教育と企業の「共犯関係」が浮かび上がってきます。

( POINT! )

- 「他人と違うこと」が個性ではない

- 個性の条件は、「根っこが生えている」こと

- 生まれた瞬間から、すべての人は個性的である

- 親や周囲の大人の「子どもを思って言った言葉」が個性をつぶす

- 「明るく、元気で、オールマイティーな人」を求めた結果、日本企業はイノベーション力を失った

- 「こんな人を求めています」という企業のメッセージが、教育現場から多様な価値観を奪った?

- 教育現場も企業も、本当の主体性を求めていない?

曽和 利光

株式会社人材研究所代表取締役社長。

1971年、愛知県豊田市出身。灘高等学校を経て1990年に京都大学教育学部に入学、1995年に同学部教育心理学科を卒業。株式会社リクルートで人事採用部門を担当、最終的にはゼネラルマネージャーとして活動したのち、株式会社オープンハウス、ライフネット生命保険株式会社など多種の業界で人事を担当。2011年に株式会社 人材研究所を設立、代表取締役社長に就任。

企業の人事部(採用する側)への指南を行うと同時に、これまで2万人を越える就職希望者の面接を行った経験から、新卒および中途採用の就職活動者(採用される側)への活動指南を各種メディアのコラムなどで展開する。

中邑 賢龍

東京大学先端技術センター教授。

香川大学教育学部助教授、カンザス大学、ウィスコンシン大学客員研究員などを経て、2005年に東京大学先端科学技術研究センター特任教授に就任。2008年より同センター人間支援工学分野教授。心理学・工学・教育学・リハビリテーション学だけでなく、デザインや芸術などの学際的・社会活動型アプローチによりバリアフリー社会の実現を目指している。著書に『発達障害の子どもの「ユニークさ」を伸ばすテクノロジー』、「異才」を発掘するプロジェクト『ROCKET』の内容をまとめた『学校の枠をはずした: 東京大学「異才発掘プロジェクト」の実験、 凸凹な子どもたちへの50のミッション』、『どの子も違う: 才能を伸ばす子育て潰す子育て』など。

個性とは「他人と違うこと」ではない

まずは、「個性とはなにか」というシンプルな質問からはじめたいと思います。人事・採用の場で、たくさんの働く人たちを見てきた曽和さんは、「個性」をどのように捉えていますか?

曽和

採用のシーンで、「オリジナリティーがある」あるいは「独自性がある」ということと、「個性がある」ということが、ごっちゃになってしまっていると感じることがあります。

私は「独自性がある」、つまり「他人と違うこと」だけが個性だとは思いません。自分以外の人も持っている特徴だとしても、それが根っこの生えているものであれば、その人の個性だと言えると思うんですよね。

根っこ、ですか。

曽和

「根っこが生えている」とは、ある信念や行動がその人に根付いている状態、といえばいいでしょうか。たとえば、強い信念を持ってあることにこだわっていたり、ある行動をしていたり。

それは他人とかぶっていてもいいし、何もエキセントリックなことでなくてもいい。でも、他人と違うことが「個性があること」だと思ってしまっている人も多いのではないかと感じていまして。

とにかく他人と違うことをすることで、個性をアピールしようとする、ということでしょうか?

曽和

そうです。たとえば、茶髪のまま面接に来た学生に「茶髪にポリシーがあるの?」と聞くと、「いえ、こうした方が目立つかなと思って」と答えてくれたことがあって。別に、茶髪でも金髪でもいいんです。でも、そういった「なんちゃって個性」を無理矢理つくる行為はあまり意味がないというか、本質的ではないと感じますね。

「子どもは放っておけ」。すべての子どもは個性的だ!

『ROCKET』などのプロジェクトを通じて、既存の学校教育にはなじめなかった子どもたちに触れ合ってきた、中邑さんはいかがですか?

中邑

曽和さんがおっしゃるように、結局は根っこがあるかどうかですよね。変なやつは生まれつき変なんですよ(笑)。私は根っこの生えた「変わったやつ」と、教育の現場やさまざまなプロジェクトの中で会ってきました。

そういった子たちの多くは、「周りと同じであること」を強要され、個性をつぶされてしまっている。子どもって、変なことしますよね?それを放っておくべきなんですよ。たとえば、プロジェクトを通じて知り合った子で、2時間ずーっとマンホールに石を落とし続けていた子がいたんです。

それはたしかに「変わったこと」ですね。

中邑

その子の親は「やめさせてください」と言っていましたが、その必要なんてない。子どもが飽きてやめるまで、私たちは見ておけばいいんです。そう伝えると、今度は「そんなことさせて何の役に立つんですか」と。結局、親は役に立つこと、たとえば受験につながるようなことしかさせたくないんですよね。そういった考えが、子どもの個性を押しつぶしてしまうんだと思います。

親や周囲の大人は良かれと思っているにせよ、それが裏目に出てしまっている。

中邑

子どもたちは放っておけば、さまざまな分野で個性を発揮できる人に育つはずなんです。個人的には、幼児教育や小学校受験には大反対で、小学生になるまでは放っておきましょうよ、と言いたい。放っておけば、子どもは「自分が何を好きなのか」分かるはずですし、親も子どもの好きなことに気づけるはずなんです。それなのに、「あれをやってはいけない」「これをやっても役に立たない」とさまざまなことを禁止してしまっている。

そうして「自分の個性が分からない」という子どもが増えてしまう。それなのに成長するにつれ、「あなたらしさを見せて」と言われるわけですよね。そりゃ先ほど曽和さんがおっしゃったように、根っこが生えていない「なんちゃって個性」をでっち上げてしまう人が増えますよ。

曽和

企業側の責任も大きいと思うんです。中邑さんのお話を聞いていて思ったのは、企業側が「こんな人材を求めています」と声高に発信しすぎているのではないかということ。大学はよい就職実績を残さなければいけない中で、企業側が「こんな人を求めています」と言っている。であれば、大学は企業側が求めるような人材を育てようとしますよね。同じように高校、中学、小学校と、さらに若い世代を教育する組織、あるいは親にも影響を与えているのではないかと思いますね。

企業の「こんな人を求めています」が、子どもたちの個性を奪う?

個性豊かな子どもたちが育たない原因の一端は、企業にあると。

曽和

もちろん、そんなに単純化できる問題ではないですが。ただ、企業が抱えている問題と教育が抱えている問題は、根っこではつながっていると思うんです。

約30年前、平成元年の世界時価総額ランキングのトップ50には、日本企業が32社もランクインしていました。でも、現在(2021年7月末時点)のランキングを見ると、トップ50に入っている日本企業は35位のトヨタ自動車のみです。

こうした現状を招いた大きな要因は、日本企業がイノベーションを起こせなくなってしまったことだと、よく指摘されますよね。では、なぜイノベーションを起こせなくなってしまったのか。原因は一つではないと思いますが、やはり人材育成、ひいて言えば教育の問題が大きな影響を与えていると思うんです。

中邑

おっしゃるとおりだと思います。先ほど曽和さんから、「企業が『こんな人を欲しい』と強く発信しすぎた」というお話がありましたが、これまで日本企業がどんな人を求めていたのか、単純化して言ってしまえば「明るく、元気で、みんなと仲良くできるオールマイティーな人」だと思うんです。

でも、そうした人の集団からはイノベーションは起こらないはずです。何かを変えなければ、新たな価値は生み出せないわけですよね。でも、周囲と歩調を合わせる、空気を読むといった行動は現状を変えません。いまの教育は、空気を読まず、変化を生み出そうとする"変わった"人をつぶしてしまっているのではないかと。

そういった想いが、『ROCKET』や2021年に開催された『LEARN』のようなプロジェクトにつながっているのですか?

中邑

はい。学校生活に適応できず、ストレスを抱えている子たちの居場所をつくり、その子たちが持っている才能を発掘するため、『ROCKET』ははじまり、2021年6月からは対象を拡大して新しいプロジェクト『LEARN』に進化しました。

学校教育を全否定したいわけではありません。集団が効率よく何かを学ぶためには、ある程度の型を用意して、そこに子どもたちをはめていくことは必要です。そうやって枠にはまりながら何かを学ぶ方が合っているという子もいるでしょうしね。それも、その子らしさです。

ただ、そういった子とは異なる個性を持っている子もいるわけです。枠にはめられることが苦手な子もいる。『LEARN』は、そんな子どもたちにとっての学びの場をつくるためのプロジェクトでもあるわけです。

既存の学校では、「枠にはまらない」子どもたちに学びの場を提供するのは難しいのでしょうか?

中邑

学校は、法律やコンプライアンスでがちがちに縛られていますからね。そういった場所を変えていくことは、とても時間がかかるし、難しい。だから、私は「学校の外」で子どもたちに学びの場を提供することにこだわっているんです。

あくまで、問題があるのは制度や仕組みであって、学校の先生たちが悪いわけではありません。ただ、もう少しさまざまな価値観を受け入れる場所になって欲しいなという想いはあります。

先ほどおっしゃっていた「明るく、元気で、みんなと仲良くできるオールマイティーな人」ではない人も、良しとするような価値観があってもいいと。

中邑

そう思います。小学校のころ、学級ごとにスローガンのようなものをつくっていなかったですか?

そういえばありましたね。

中邑

あれも「明るく、楽しく、元気よく」といったものがほとんどだと思うんですよ。「暗く、静かに、淡々と」というスローガンがあってもいいはずじゃないですか。学校の価値観が狭すぎることが、子どもたちの個性を奪っていると思うんです。

企業も教育現場も、「本当の主体性」を求めていない

でも、学校も変わろうとしているのではないでしょうか?たとえば、アクティブラーニング(教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称)を取り入れる学校が増えていますよね。これは、従来型の一方的な指導への反省によるものだと思うのですが。

中邑

まともにアクティブラーニングを取り入れられている学校なんてほとんどないと思いますよ。なぜなら、学校側がそれを子どもたちに求めた時点で、アクティブラーニングではなくなりますから。子どもたちが「主体的に」取り組んではじめて、アクティブラーニングなんです。

曽和

企業側も似た状況だと思います。以前、こんなことがあって。私が採用コンサルティングをしているある企業の社長にヒアリングをすると「主体的な人がほしい」と。「具体的に『主体的な人』とはどんな人なのでしょうか」と聞いていくと、「与えられた課題に対して、前向きに取り組める人のことだ」とおっしゃるんですね。「いや、社長、それは結局『素直で従順な人』ですよね」と。

企業側も主体的な人を求めているといいながら、結局「主体的」という言葉の意味をしっかり理解していないどころか、履き違えてしまっている場合が少なくないということです。私の経験上、半分くらいの企業の担当者が「素直で従順であること」を"主体的"と表現しているように思いますね。

経団連が行っているアンケートによれば、企業が学生に求めるものランキングの第2位が「主体性」なんです。つまり、多くの企業が学生たちに"主体性"という「素直さと従順さ」を求め続けているのではないかと。

まったく違う意味になってしまっているんですね。

中邑

社会で評価されるのは、そういった企業が求める"主体性"なんですよね。しかし、社会に新たな価値をもたらす、本当の意味での主体性を持っている人がなかなか評価されづらいのが現状だと思うんです。

曽和

本当にそうだと思いますね。

中邑

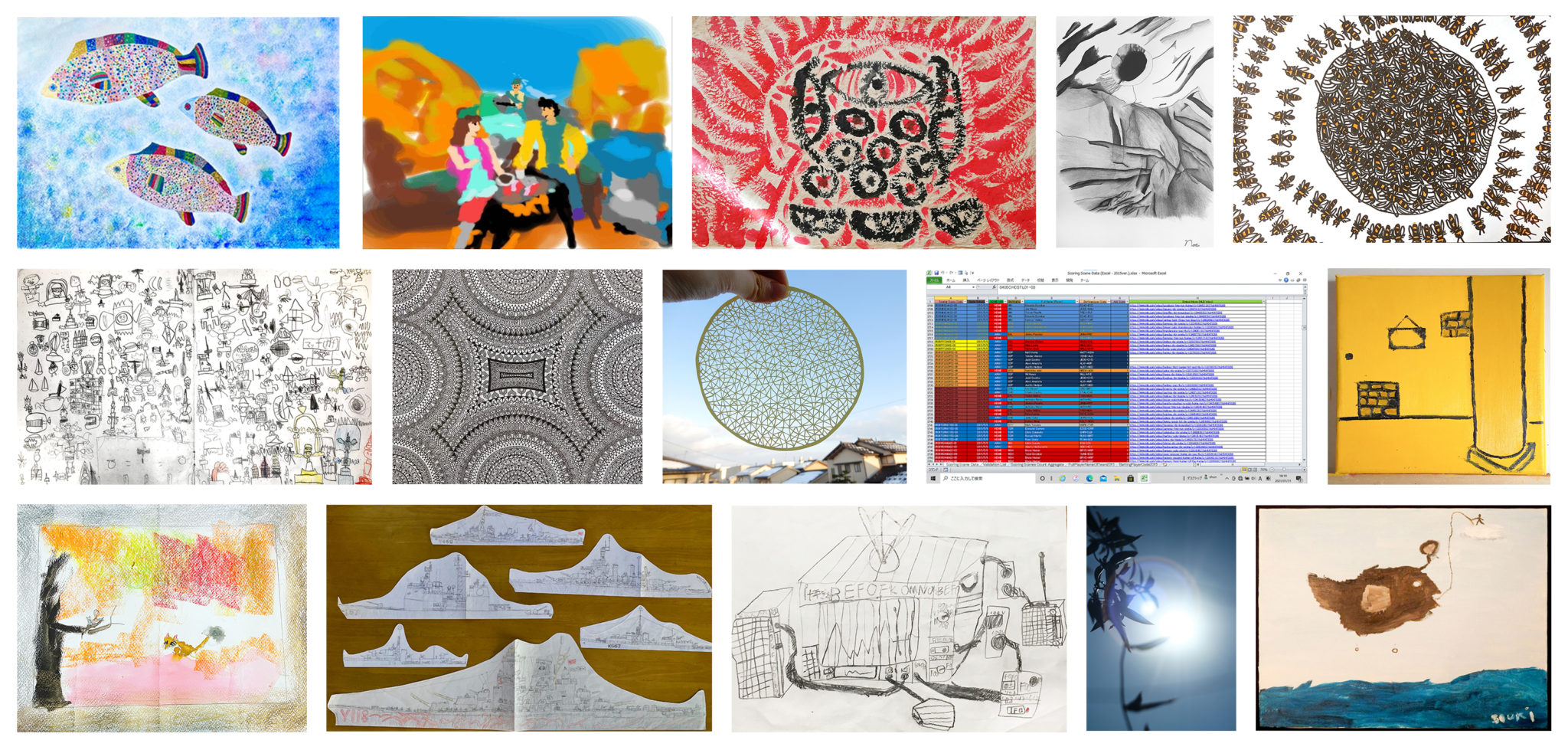

昨年、「やり続ける先に見えるもの展」というイベントを開催したんですよね。誰に言われるわけでもなく、自分が好きなことをやり続けている人たちの作品を集めたものなのですが、出品をお願いした人の中に、とても小さな紙にすごく美しい絵を描いている人がいまして。

中邑

その人に「展示しているものとは他の作品を見せてほしい」と言うと「持っていない」。「この絵のタイトルは?」と聞くと、「ない」と言うわけです。彼からするとそれが当たり前なんですよね。なぜなら、人に見せることを前提に描いているわけではないから。

本当の主体性って、こういうことなんですよ。他者からの評価など気にしない「強さ」がある。この強さを活かせる社会にしないといけないと思っています。教育の現場も、企業も上っ面の"主体性"ばかりを必死につくろうとしているこの現状を、どうにか崩していきたいですね。

[取材・文]鷲尾 諒太郎 [編集]小池 真幸

前編では、教育現場と企業が多くの人から個性をうばってしまっている現状が明かされました。後編では、なぜそういった現状が生み出されてしまったのか、「市場価値」をキーワードに解き明かし、多くの人が「自分らしさ」に悩む現状を打ち破るための方法をうかがいます。教育現場と企業、教授とコンサルタント。関わる領域も役割も違えど、同じ課題意識を持ち、共鳴するお二人の白熱のトークを、引き続きお楽しみください。