【後編】野村 泰紀

先が「わからない時代」。科学は分断を越えられるのか

物理学者が対話をあきらめない理由

2025.07.31

満天の星空を見て、美しいと思うのはなぜでしょう。この気持ちは、言葉が通じない人や宇宙人とも共有できるものでしょうか。

「なぜこんな考え方の人がいるのか」と疑問を抱いたり、先行きが「わからない」と感じたりすることが多い現代。思想や知識により人々は分けられ、話し合いの場も持ちにくくなっている状況があります。一方AIと対話する人は増え、私たちの「賢さ」も変わろうとしています。話が通じやすい相手とだけコミュニケーションを取ったほうが、快適でいられるかもしれません。

素粒子物理学者の野村泰紀さんは「難しい物理の話をわかりやすく伝えてくれる」とYouTubeでも人気。野村さんが専門外の人ともあえて対話を続けるのはなぜでしょう。

前編に続き、野村さんに伺います。

( POINT! )

- 興味があるものを美しいと感じる

- 式にできないものはサイエンスにならない

- 相手を頭ごなしに否定せず話すことには意味がある

- 科学者にもプレゼンの力は大事

- 頭のよさの感じ方も人それぞれ

- 対話を続けることが大事

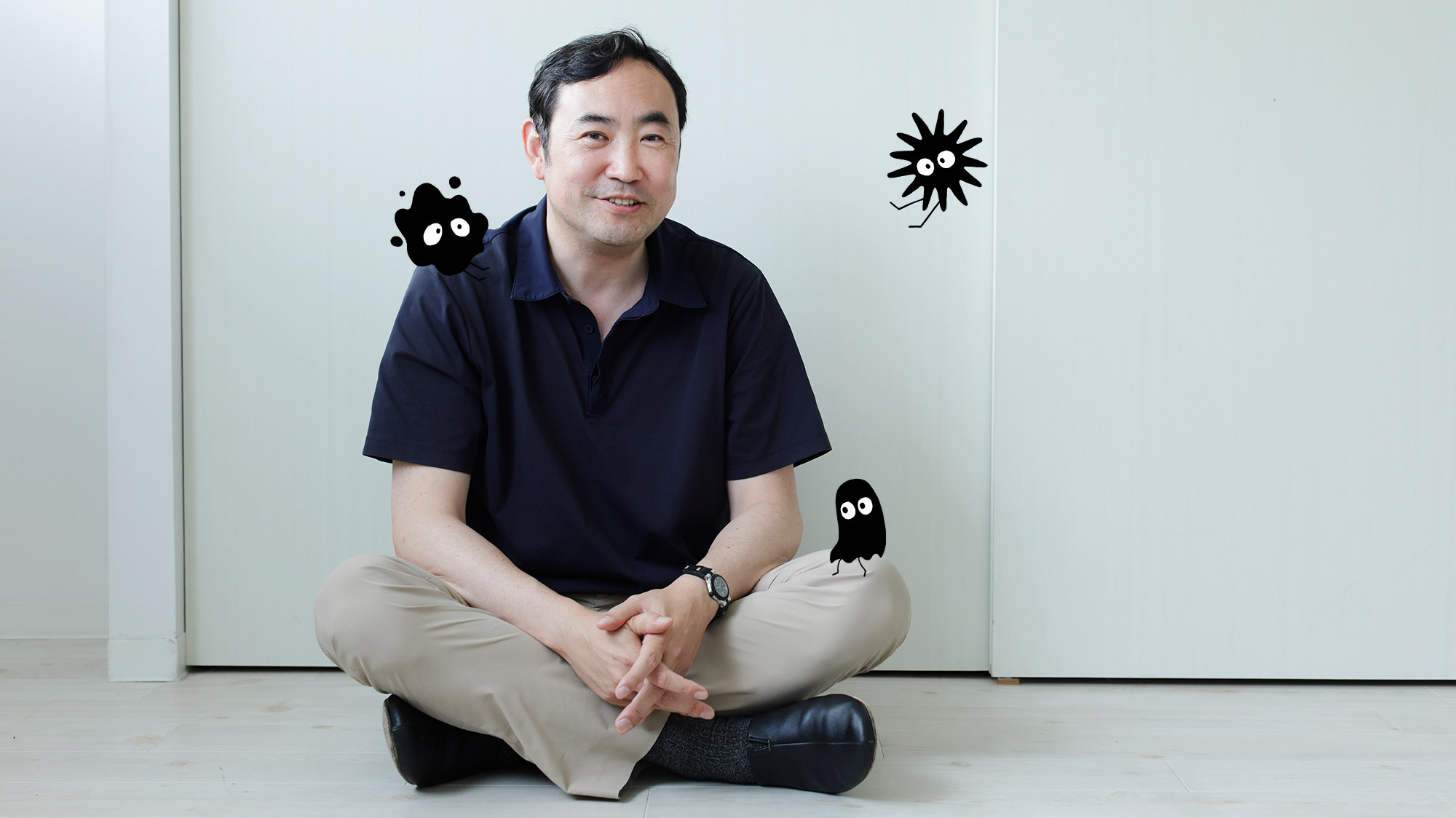

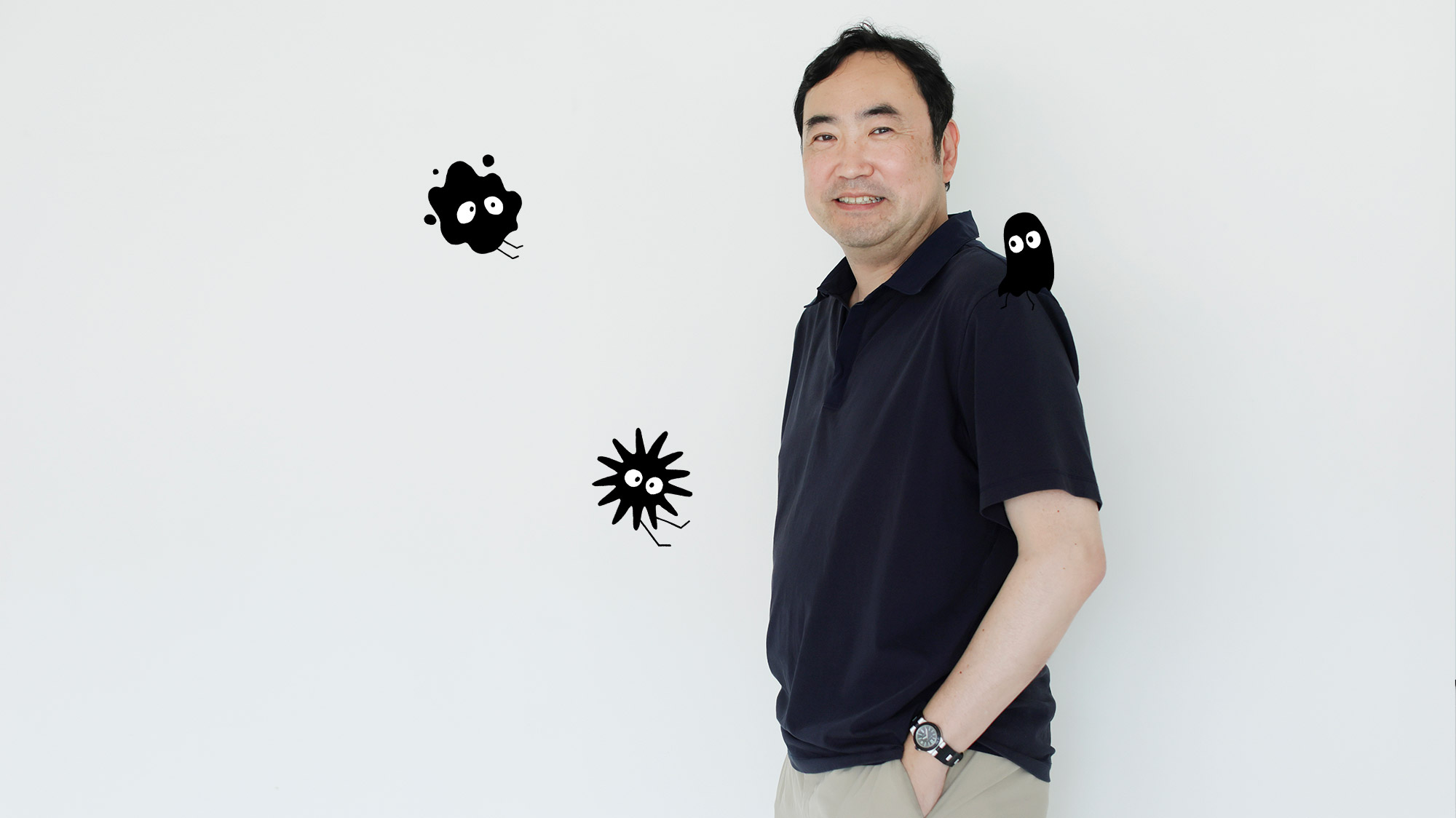

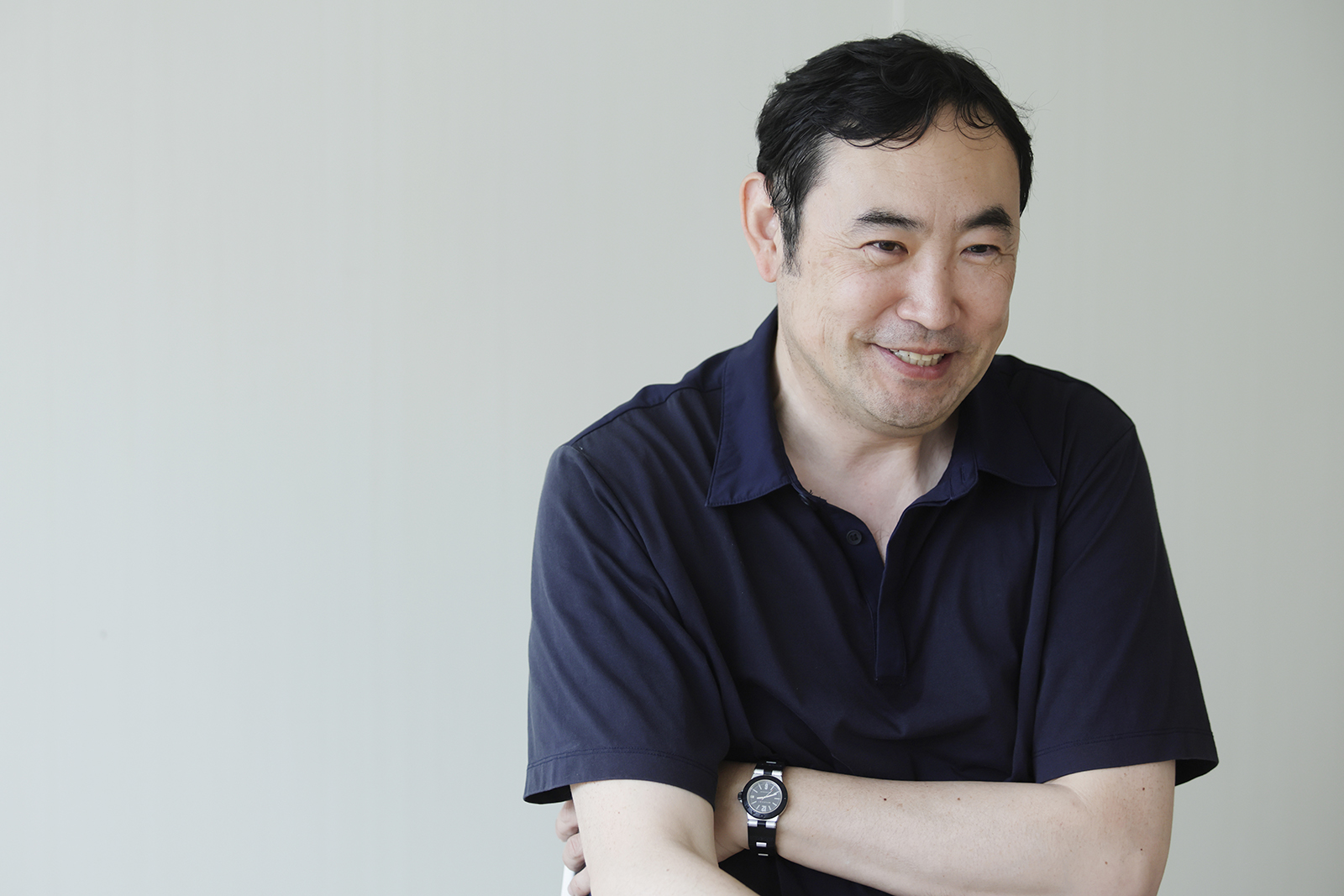

野村 泰紀

1974年生まれ。カリフォルニア大学バークレー校教授。バークレー・ラインウェバー理論物理学研究所所長。ローレンス・バークレー国立研究所上席研究員、理化学研究所上席研究員、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構連携研究員を併任。主要な研究領域は素粒子物理学、量子重力理論、宇宙論。1996年、東京大学理学部物理学科卒業。2000年、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。理学博士。米国フェルミ国立加速器研究所研究員、カリフォルニア大学バークレー校助教授、同准教授などを経て現職。著書に『マルチバース宇宙論入門 私たちはなぜ〈この宇宙〉にいるのか』(星海社)、『なぜ宇宙は存在するのか はじめての現代宇宙論』(講談社)、『なぜ重力は存在するのか』(マガジンハウス)、『95%の宇宙』(SB新書)など。

宇宙人と「美しさ」に共感できる?

前編で「世界を数式で表す」ことの意味を伺って、「数式の美しさ」を連想しました。そこで疑問に思ったのですが、私たちが宇宙を見て美しいと感じるのは不思議ではないでしょうか。この世界に私たちが存在し、宇宙が美しすぎるのは、人間にとって都合が良すぎる気がします。何か理由があるのでしょうか。

野村

美しいというのは、実はそんなに簡単な概念ではないです。樋口さんはどんなものを見たときに美しいと感じますか?

夜空を見上げるだけでとても美しいと感じるし、だからこそ人間が神秘を感じて観察するようになったのだと思います。

野村

そうですね。雪の結晶も美しいし、草花も美しい。それは僕らがそう感じるようになってるからですよね。美しさとエントロピー(*1)の関係を考えると、一般にはエントロピーが小さいと綺麗だと感じる傾向がある。

机の上に乱雑なものがなくスッキリしてエントロピーが小さい状態だと、綺麗だと感じますね。

野村

数式の美しさはまさにそれで、もっともミニマルな仮定から生じるシンプルな式だと「綺麗だな」と感じる。でも僕らがふだん感じる美はそれとはちょっと違うんですよね。どこもツルツルで完璧な球体は数式的に美しいです。でも、そんなに「芸術的に美しい」とは思わない。

どういうことでしょう。

野村

たとえば「口」という文字を表すとき、数学的に美しいのは完全な四角ですが、書家の書く「口」は完全な四角じゃありませんよね。少し歪んでいたり、複雑性があったりするものを人は美しいと感じます。でも、昔のテレビのホワイトノイズみたいに完全にランダムなものはあまり美しいとは思わない。単純すぎるものも複雑性がありすぎるものも美しいとは思わなくて、「パターンがありそうだけれど完全には予測できなくて、理解したくなる」ものを美しいと感じます。

進化のうえで自分の天敵とかエサとかに興味を持ったほうが良いわけだけど、真四角とか完全なランダムとかはあまり自分の生活に関係してきません。自分の生活に関係するものを理解したくなって、興味を持つよう進化してきた、という理由付けはできるように思います。

単純なものはともかく、完全なランダムも理解しやすいですか?

野村

完全にランダムなものは統計的な性質があるので、そういう意味では簡単に理解できます。単純なものも理解しやすくて、危険もないです。完全な球体にはほとんど構造がないから、それが性格と意思を持ってこちらを食おうとするようなこともないわけです。だから興味を持つ必要がないんですよね。

宇宙人も自分たちに関係することに興味を持つようになっていれば、同じようなところに興味を持って、美しいと感じる可能性はあると思います。

なるほど。宇宙人はいるんですか?

野村

いるでしょうね。とりあえず1個の惑星に生命体がいることはわかってるじゃないですか。

はい。私たち人間がいます。

野村

ということは生命がいる惑星がある確率は0ではない。その確率が0.1%でも0.001%でも、宇宙の広さを考えると他にいないほうが考えにくい。もし100年後に土星の衛星あたりに生命体が見つかったら、あっという間に別の生命体も存在するという結論になって、科学もすごく進むでしょうね。

でもこういうことは前編の割れたグラスと同じように、原理的な式を使って一から計算することはできません。だから理論物理学というよりは別の学問として調べていくことになると思います。

計算はできないんですね。

野村

僕らは物質でできているんだから、すべての原子をコンピューターに入れてシミュレーションすれば、どう物や人が動いていくのか原理的には計算できるはずですよね。でもそこまで複雑になると実際に計算することはできません。どんなふうに人が反応するかとか株が動いていくかとか、そういう原理的な計算で予測して儲けたりはできないんです。

科学と非科学の境界を超え、対話できるか

「予測できる」と考える人もいて、「量子の力で株で大儲け」みたいな広告をよく見かけます。広告をつくってる人がそう考えてるわけではないかもしれませんが、信じる人がいるからそういう情報がつくられているわけで。

野村

それはほとんど「詐欺」ですね。

量子力学は特に不思議で面白いから、スピリチュアル的な話と相性がよくなってしまうんですよね。原理がわかっているたしかなものと、そういう不確かなものの線引きはどこにあるんでしょう。

野村

式があるかどうかですね。式があって、計算したらどうなるか結果を示してくれる。何回実験しても完璧にそうなることを示せるかどうか。そうでないものは、サイエンスには乗らないので。

科学的に検証できないということですね。普通の人たちには「おまじないを信じたい」気持ちもあるので科学者とはズレが生じることもあると思います。科学的ではない人と話す機会があったら、野村さんはどうしますか?

野村

不思議体験みたいなものを経験したという人がいたら、「そういう体験をしたという人がいるならそうかもしれませんが、サイエンスには乗らないですね」という言い方をします。心の中では(ちょっと疲れてたんじゃない?)と思うでしょうね。

つまり影響は受けないけれど、対話自体は避けないということですね。

野村

避ける人も多いですよね。ただ、僕は人と交わるのが好きなので。それに、こういう非科学的なことを信じてる人って非常に珍しい人ではなくて、ごくふつうの人たちなんですよね。そういうふつうの人たちを頭ごなしに否定し続けていると、今のアメリカのように分断されてしまいます。

だからって非科学的な話に迎合しようとは思いませんが、そういう場で必要以上に攻撃的にならずにサイエンスを語ることには意味があると思っているんです。

AI時代に変わる「頭のよさ」

野村さんのお話はYouTubeでも人気ですよね。その能力はどこから来るのでしょうか。

野村

日本では誤解している人も多いんですが、プロの科学者がアメリカで職を得るときには、自分の研究についてプレゼンテーションできることが重要なんです。相手が物理学科の教授だったとしてもほとんどの人は自分と同じ専門ではないから、超専門的な呪文のようなものを唱えていても誰にも刺さらない。もちろん「これをやった」という実績をアピールすることも大事だけど、「さっぱりわからない」となったら相手は出ていったりもしますからね。

そんなにはっきりと意思表示を。

野村

そうですね。時間をとても大事にするので、義理で付き合うようなこともあまりない。もちろん、採用に絡んだプレゼンテーションなどは最後までいるのが普通ですが。

相手に知識がなくてもわかりやすく話せる人は「本当に頭がいい」とよく言われます。野村さんは「頭がいい」とはどういうことだと思いますか?

野村

「頭のよさ」の定義にもよりますが、経営者の判断力や芸人さんのリアクションの的確さとかはすごいと思いますね。僕の分野だと、自分が計算に2〜3日かかりそうな問いに「多分こんな感じになる」と答えて、実際その通りになるという人がいます。

それは、計算力があるってことですか?

野村

その場で計算しているわけではないから、いわゆる計算力ではないでしょう。おそらくインプットされたデータ、つまり勉強量やふだんの計算量が多くて、そこから相関を抜き出す能力が高いとかではないでしょうか。でも、そういう能力ってAIが一番得意とするところ。AIはみんなが使えるものなので、これからの世の中ではまた何らかの違った差別化が出てくるかもしれませんね。

それと、頭がいい人に魅力を感じるんじゃなくて、魅力を感じた人を頭がいいと思う、というのもあるんじゃないかと思います。そう考えると、頭のよさが人によって違うのも理解できます。

人それぞれの頭のよさがあって、持つ知識も違います。人間の能力をAIが上回る分野も増えるなか、人と人とが対話することの意味は何でしょうか。

野村

違いによって人を分断してしまうと大変なことになってしまう、というのが近年のアメリカで明らかになってきています。日本はまだそこまで分断が進んでいませんが、10〜20年遅れでアメリカと同じ道をたどる傾向があるので、今が勝負どころという気もします。わからないといって拒絶するのではなく、対話を続ける。そこから新しい可能性も見えてくると思います。

[取材・文]樋口 かおる [撮影]武藤 奈緒美