【前編】小林 祐児

なぜ管理職が「罰ゲーム」に?仕事の負荷を上げるのは

人と組織のコミュニケーション課題

2025.05.22

「会議ばかりで自分の仕事をする時間がない」

「ハラスメントになるのが怖くて、部下を指導できない」

働き方の多様化や人手不足がすすむなかで、管理職の負荷はどんどん大きくなり、いまや「罰ゲーム」と呼ばれるほどに。成果を求められるだけでなく、傾聴スキルを持った「やさしい上司」であることも期待される。そんな二面性を求められる一方で、「そんなふうになりたい」と部下からあこがれられることはなく、苦労に見合った報酬も期待できないというジレンマが。

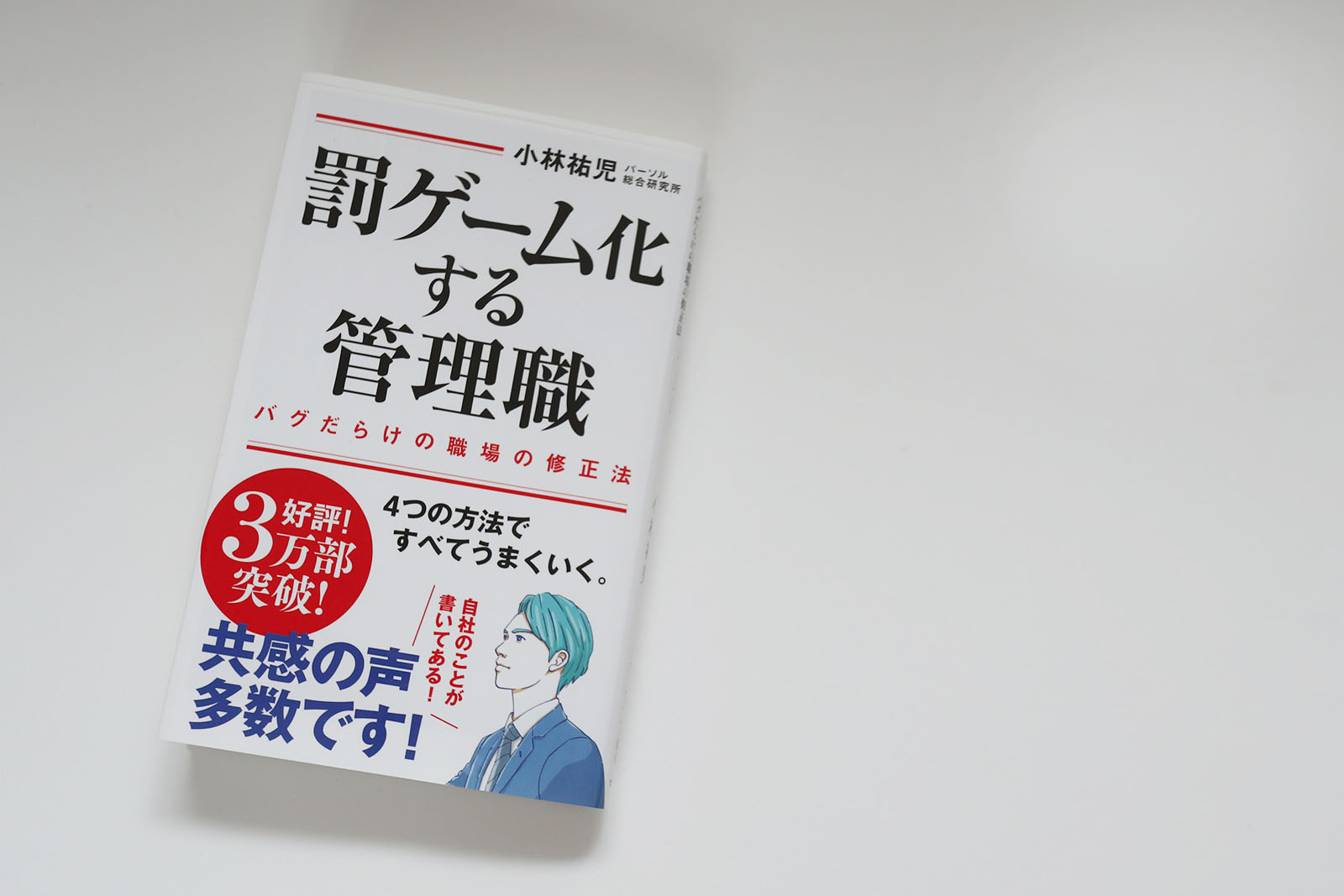

そんな職場のバグの深刻化から、パーソル総合研究所の小林祐児さんは『罰ゲーム化する管理職』を執筆。管理職の問題は「誰が悪い」といった単純な構図ではありません。インフレ・スパイラルのように負荷が上がり続ける構造のなかで、私たち一人ひとりがその「罰」を再生産しているのかも。

なぜ管理職はここまで「やりたくない仕事」になってしまったのか。そして、それは人と組織があるところすべてに関わる問題ではないのか。小林さんに伺いました。

( POINT! )

- 労働や管理職の負荷が上がり続けている

- 選択肢がある状態が管理職を罰ゲーム化する

- 管理職は強者の弱者

- 部下とのコミュニケーションが負荷を上げる

- 話を聞いてくれる上司が望まれている

- 多くの職場でコミュニケーションは課題

- 挑戦を求めるなら見返りも必要

小林 祐児

パーソル総合研究所・主席研究員。上智大学大学院総合人間科学研究科社会学専攻 博士前期課程修了。NHK放送文化研究所、総合マーケティングリサーチファームを経て現職。労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行っている。単著に『早期退職時代のサバイバル術』(幻冬社)、『リスキリングは経営課題』(光文社)、『罰ゲーム化する管理職』(集英社)共著に『会社人生を後悔しない 40代からの仕事術』(ダイヤモンド社)、『働くみんなの必修講義 転職学』(KADOKAWA)、『残業学』(光文社)など多数。

選ばれたはずの管理職。「罰ゲーム」になるのはなぜ?

『罰ゲーム化する管理職』には共感の声がとても多いと聞きます。「罰ゲーム」という言葉を選んだのはなぜですか?

小林

理由はいくつかあります。まず、労働や管理職の負荷が上がり続けている現状があります。それは経済環境や社会環境の影響ではなく、新しい組織課題の解決方法が間違っているから。僕が言わない限り今後もずっと上がり続けますよという警鐘の意味合いが一つ。だから結構強めの言葉を選んでいます。

「無理ゲー」とは意味合いが違いますか?

小林

「無理ゲー」のような別の言い方にしていないのは、多くの会社には複線型の人事制度があるので、管理職にならなくても処遇が上がるような人事制度があるからです。AとBという選択肢がある状態が管理職を罰ゲーム化するんですよ。

選択肢があると「正解」「不正解」があるように見えますよね。たとえば、ジョブ型採用が出てきたからこそ「配属ガチャ」という言葉も使われるようになりました。「無理ゲー」にはそのオルタナティブ性がないので、少し意味合いが違います。

選択肢があると「自分で選んだのだから仕方ない」という感覚が生まれますね。

小林

オルタナティブがあるからこそ「ああ選択に失敗した。正解しなかったから罰ゲームも仕方ない」になるんですね。これは「負荷が高いというルールが最初から決まっている」のではなく、私たち自身のふるまいや言動が「罰」という状況を日々再生産しているということです。ヴィトゲンシュタイン(*1)の言う言語ゲームのように「管理職=罰ゲーム」という意味づけが強まっていくんです。

社長が現場をわかっていないとか経済環境の悪化のような原則的な要因があるのではなくて、人事・経営・現場全員が気づかないような日々の実践の中で罰ゲーム化が進んでいるということですね。

単純な原因があるのではないと。管理職の人数はその他のメンバーに比べて少ないので「多少の負担は仕方がないのでは?」という視線も受けるし、誰かと共感することも難しいと思います。

小林

単純にいうと「強者の弱者」なんですよね。だから管理職を救うためのデモも起きません。組合や管理職向け組合はなくはないですが、労働運動としてこれまでほぼ成立してこなかった。優秀で報酬も高いと見なされているため、「自分で選んだんだから当然でしょ」と辛さが軽視されがちです。

そのプレッシャーや孤独に耐えきれず、自ら命を絶ってしまう人もいます。「そんな立場にはなりたくない」と考える人が増えるのも、ある意味では自然な流れだと思います。

あこがれられず、対話だけ求められる管理職のジレンマ

管理職のしんどさは大小様々あると聞きますが、特にコミュニケーションに関わるものが多いのではないかと思います。

小林

そうですね。 特に部下とのコミュニケーションが一番負荷を上げているのは間違いありません。

人と組織にとってコミュニケーションの課題はずっとあるものですよね。特に今、負荷を上げる要因になっているのはどんなことでしょうか。

小林

現在のマネジメントのトレンドが、対話や傾聴、承認を重視した「人の話を聞ける上司」ということがありますね。昔であれば星野仙一さんやビートたけしさんのようなカリスマティックなリーダーが求められていましたが、今の理想は内村光良さんのようなやさしい上司(*2)。コミュニケーションへの期待値が上がっているなかで、評価したりハラスメントに気をつけたりする必要があります。1on1は増える一方で、飲み会には誘いにくい。そして部下は自分にあこがれてくれません。「管理職になんてなりたくないです」というのは、つまり「あなたのようになりたくない」ということです。

あこがれていたら「管理職を目指そう」という人が増えるはずですが、実際は逆ですよね。

小林

あこがれてくれてさえいれば背中を見せるという育て方もできるし、「この人が正解だよね」という後光効果も効きやすいんです。それがなくなったのに丁寧なコミュニケーションが求められるというジレンマは、管理職の苦しさの多くを占めています。

「正社員の男性」が組織の中心として同質性が高かった集団に、年上の部下や外国人など様々なタイプの人が増えてきました。そうした「個性」に合わせたマネジメントをする必要があって、それが10数人いるとなると非常に気も使うし考えることも多いです。さらにプレイングマネージャーとして、成果も出さなくてはいけない。

関わる部下も増えて、プレイングマネージャーでもある管理職が多いのは、組織のフラット化がすすんだからですよね。組織のフラット化には風通しがよくなるといった面もあるような気がしますが。

小林

組織のフラット化が大流行したことで、1人当たりの部下人数が増えると同時に、管理職も現場に出ないと成果が上げられなくなりました。組織のフラット化で役職が減ると単純に費用が減りますし、現場と偉い人が直接話し合えるといった雰囲気もあります。いい面も悪い面もありますが、相当大きな組織でないと組織のフラット化による効果はあまりないですし、意思決定が速くなるといったエビデンスもないですね。現場の管理職の負荷が高くなったり、現場に出なくてはいけなくなったりしたデメリットのほうが大きいと思います。

調整や承認の仕事は増え続ける

ツールが開発されたりAIによる代替がすすめられたりしていますが、それで仕事は楽になっているんでしょうか。逆に管理する仕事が増えたとも聞きます。

小林

全然楽になっていませんよね。「管理職の仕事はいずれなくなる」と言う人は昔からいますが、パソコンが1人1台の時代になってスマホで業務ができるようになった今でも管理職はなくなってないし、仕事はむしろ増えています。新しいシステムを入れれば必ずイレギュラーやトラブルが起きます。結局は人が調整したり承認したり、現場と経営の橋渡しをしたりする仕事が増えるんですよね。

もちろん見える化やサポートとしてのメリットはあるんですが、コミュニケーションの本質的な課題を解決してくれるものではないですね。

仕事におけるコミュニケーション課題は見えにくいですが、管理職だけでなく多くの職場に共通した問題ですよね。

小林

そうです。『罰ゲーム化する管理職』では様々な業種の方から共感の声をいただいています。たとえば小売や飲食の店長や、教育現場の教頭に業務が集中してしまっていることも多いですね。JTCと呼ばれるような老舗大手企業だけの問題では全くない。人をまとめたり現場と経営層をつなげたりする立場にある人はみな、大きなストレスを抱えています。

「管理職になりたくない」「マネジメントをしたくない」と考える人が増えることで、その企業や組織にとってマイナスの影響はないのでしょうか。

小林

それは当然ありますね。管理職はその会社のなかでキャリア形成するためのポジションです。そこで「管理職になりません」という場合、エキスパート職でもない限り給料は上がりにくい。その場合「そこに長くいる意味は何だろう?」と考える人が増えて、成長や挑戦をしようとする人は減ります。それは必ずしも悪いことではありません。組織と経済の問題を切り分けて考えると、成長や挑戦を求めずに会社が回っているならビジネスモデルがしっかりしたいい会社ということです。

ただ多くの企業が「挑戦する風土が欲しい」と言いながら、そもそも見返りを出す風土がないんです。挑戦して失敗したり成功したりすることと、どれだけ見返りがあるのかはセットで語られるべき。その見返りとしての管理職が「罰ゲーム」に見えてしまっていることが、今の根本的な問題だと思います。

あこがれの対象だったはずの管理職がなぜ今「罰ゲーム」化しているのか。その構造について伺った前編はここまで。後編では引き続き、なぜコミュニケーションと仕事の関係性をもう一歩深く掘り下げます。お楽しみに。

- ※1:

- ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン:20世紀を代表する哲学者。「言語ゲーム」という概念で、言葉の意味は固定された定義ではなく実際にどう使われているかで決まるとした。

- ※2:

- 2025年2月26日発表の明治安田生命保険相互会社による「理想の上司」アンケートで内村光良さんが9年連続1位。

[取材・文]樋口 かおる