【前編】國分 功一郎

「意志」はなくていい?「する・される」ではない中動態の世界

自由意志と自己責任の時代が見失っているもの

2025.05.08

「あの人は意志が強い」「自分で決めたことはやり抜く」

私たちは日々、自由な意志のもと自分が選んだ道をひたすらに進もうとしています。うまくいかなかったら選んだ自分のせいだと考え、自分を責めることも。

「あのとき失敗したから」「どうしてもがんばれなかった」という思いを抱えていても、自己責任論の下では言い訳とされてしまいます。でも、「その人が全部の責任を負うべきという考え方は、完璧に間違っている」と哲学者・國分功一郎さんは言います。

なぜ、私たちは自分が「する」と人に「される」ばかりにこだわり、息苦しさのなかにいるのでしょうか。ヒントは、古代ギリシア語に見られる失われた概念、「中動態」にあります。なぜ、能動/受動の対立が現代の私たちを縛るのでしょう。『中動態の世界 意志と責任の考古学』が新たに文庫化された、國分さんに伺います。

( POINT! )

- 能動・受動は強力なカテゴリー

- かつて能動・受動の対立はなかった

- 「富士山が見える」は日本語の中動態的表現

- 「I want」のおかしさ

- 日本語は中動態を理解しやすい

- 「意志」がすべてを決めていることはない

- 身を守るためにも前提知識は必要

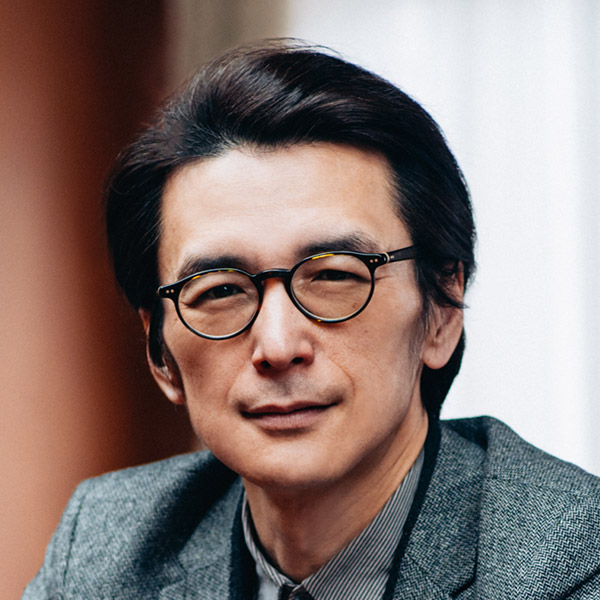

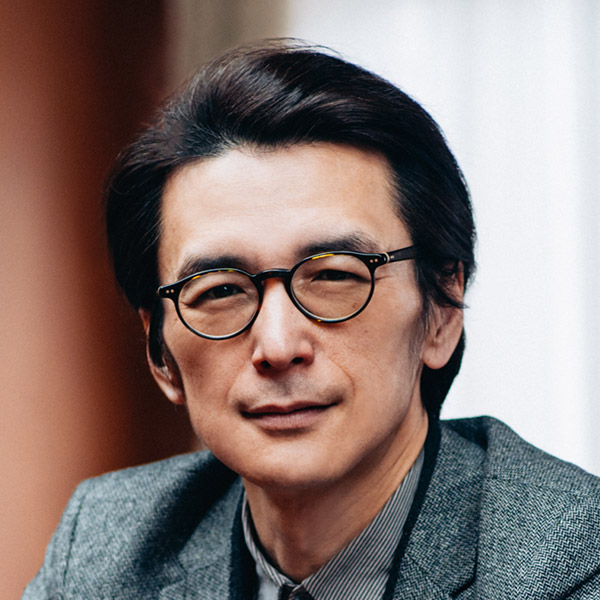

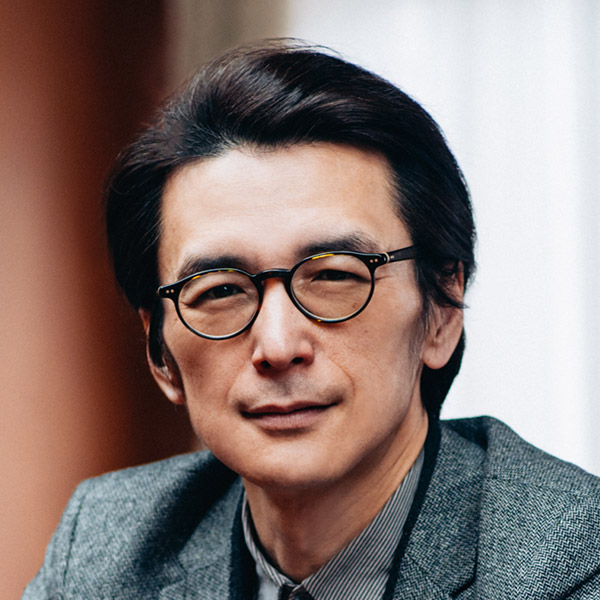

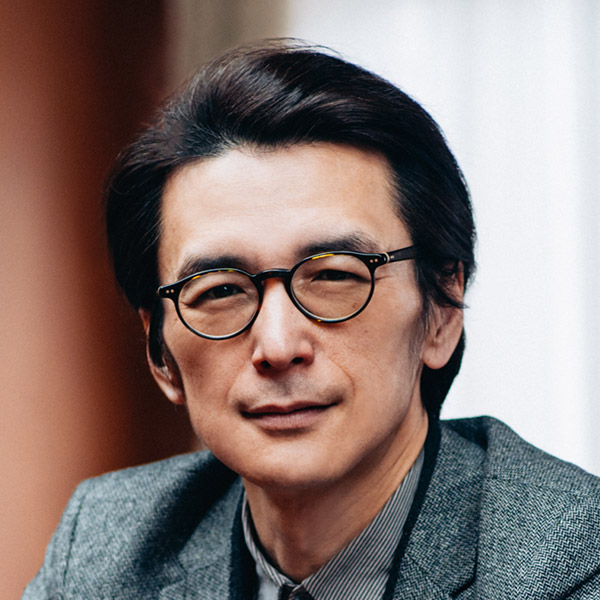

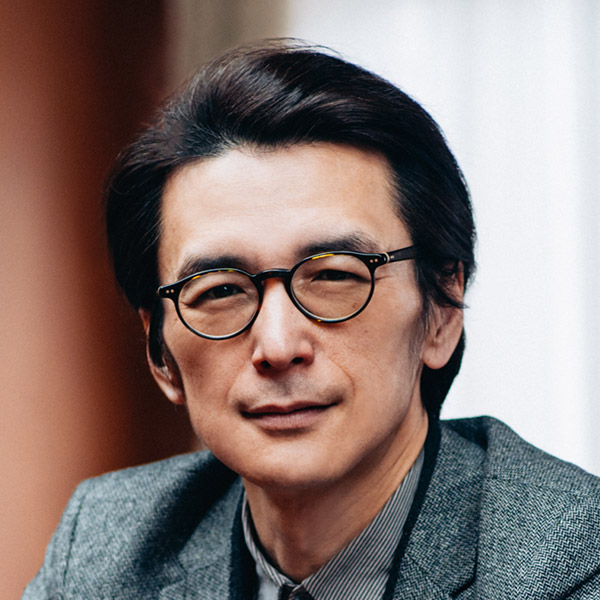

國分 功一郎

1974年生れ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。東京大学大学院総合文化研究科教授。専攻は哲学。『中動態の世界 意志と責任の考古学』(医学書院)で小林秀雄賞を受賞。著書に『暇と退屈の倫理学』(新潮社)、『ドゥルーズの哲学原理』(岩波書店)、『近代政治哲学』(筑摩書房)、『スピノザ――読む人の肖像』(岩波書店)、『目的への抵抗』、『手段からの解放』(ともに新潮社)、『〈責任〉の生成——中動態と当事者研究』(熊谷晋一郎と共著、新曜社)ほか。2025年春、新潮文庫より『中動態の世界 意志と責任の考古学』(新潮社)発売。

なんでも「するか・されるか」で考えてしまう

「中動態って何?」と人に聞いたら、「能動態(する)と受動態(される)の間では?」という答えが返ってきました。でもそんなに単純ではないような。誤解ですよね?

國分

「誤解」とまで言ってしまうと、ちょっと厳しすぎるというか。

どういうことでしょう。

國分

学者もたくさん誤解してきたので。みんなでずっと「間でしょ」って思っていたんです。文法事項に関心を持つ人が世の中に多いわけじゃないから、訂正もされなかった。ただ、一部の学者はその重要性に気づいていろんな面白いことを言っていたんですよね。

「能動態」と「受動態」については中学校の英語の授業で習うので、日本語話者でも多くの人が知っていると思います。不思議なことに日本語は能動態・受動態という対立を中心にしていないのですが、一度「能動態と受動態」を知ってしまうと、なんでも「するか・されるか」で考えてしまうんですね。

「能動態と受動態」と聞いたらそれしかないと思って、そういうものだと受けとめていました。

國分

能動か受動、自発的か強制的か。これは非常に強力なカテゴリーで、知る人の考え方を支配するんです。それ以外のことは考えられなくなってしまう。能動と受動は、実は言語のなかでは比較的新しいもの。たとえば『中動態の世界』で扱っている古代ギリシア語には中動態が残ってます。元々「する・される」、「能動・受動」という対立はなかった。ここが意外と難しいんですけど、ないものの「間」とはいえませんよね。

中動態があった頃の言語には能動態と受動態の対立がないんだから、「中動態って能動態と受動態の間ですか?」と言ったら、おかしなことになるわけです。 実際には重なってる時期があるんですが、元々は中動態と能動態の対立があって、それが中動態と受動態の対立に変わっていくというのが大きいですね。

善悪どちらかの決めつけや自己責任論を聞くことが多く、物事をあるがままに受け取りにくい世の中だと思います。「中動態」の視点から、学べることがあるでしょうか。

國分

「決めつけ」や「自己責任」をどう理解するかはさておき、「やっぱりお前がやったんだろ?お前の責任だろ?」というような考え方の根幹と能動・受動が結びついてるんじゃないかということは、僕は直感としてありました。何とかしてそれを相対化したいというのが、中動態への関心の始まりだったんです。

「富士山が見える」は日本語の中動態表現

日本語に中動態はあるんですか?

國分

『中動態の世界 意志と責任の考古学』では第6章で、日本語における中動態の話をしています。実は日本語に中動態はあるんですよ。能動・受動の区別でいくと「見る」の反対は「見られる」。でも、日本語の「見る」の反対は「見られる」じゃなくて「見える」。「見える」は中動態なんです。

たとえば「富士山が見える」と言ったら、富士山は見られてもいるし、富士山がこっちに現れてきてもいる。これは完璧に中動態に対応しています。

なるほど。日本語の態での変化があまりはっきりせず、考える術がないように感じていました。そもそも、言葉があるかないかで考えが作用されることもあるでしょうか。

國分

2つの別の問題がありますね。日本語のなかで中動態をどう考えるのかと、言語と物の考え方の関係という。その2つをクロスさせながらお答えできるかわからないですが、たしかに日本語話者は日本語に影響を受けていて、日本語的な考え方をすると思います。それは英語とは違うかもしれないし、英語がなかなか上達しない原因かもしれない。でも、それは中動態を理解する上では有利なんです。

そうなんですか?

國分

英語で「I want」は、能動態ですね。「私」がアクティブに能動的に何かを欲すると。たとえば「I want a cup of water」と言ったら「お水が一杯欲しい」という意味。私が能動的に欲していると。この言葉はそういうことを僕らに語りかけてきます。でも、実際お水が飲みたくなるときには、まず自分の身体のなかで乾いた状態が起きています。それが生体反応として喉が渇いてくるといった状態を起こして、なんらかの敷居を超えたとき脳に「お水を飲むべきではないか」のような指令として現れる。そこで言葉が喋れるんだったら「I want a cup of water」と言うわけです。

この一連の過程を考えると、どちらかというと受動的ですよね。やらされてるわけです。それなのに喋ると「I want a cup of water」になってしまう。ここにおかしさがあります。「I want」のおかしさについて英語話者の人に説明したところ、「たしかに能動的じゃない」とめちゃめちゃ納得してました。英語はあまりにもパキッと分かれているので、こういうことには日本語のほうが気づきやすいと思います。

「意志」がすべてを選択しているのか

國分

日本語は特殊な言語だといわれることがあります。日本も特殊だとかいわれるんですよ。でも僕のなかでは逆なんです。ヨーロッパの言語のほうが変な改革をして、能動・受動の考え方にあるとき変わって、中動態を捨ててしまった。そして近代の終わりになって、みんな苦しんでいます。

能動・受動の考え方は哲学でよく批判されますが、日本はむしろずっと中動態でやってきている。特殊だとかいわれてるけど、古代ギリシアと一緒なんです。だから、ヨーロッパ中心主義みたいなものを相対化する意図もありました。

日本は中動態的なあり方になじみがあるんですね。

國分

そう思いますね。『中動態の世界』の帯に「意志なんてなくて良かった」というちょっと面白い言葉が使われていますが、今の世の中は、すべて人間が「自分の意志」で決めていることを前提にしています。その人が選択したことは全部その人の意志で決めたことだから、その人が全部の責任を負うべきだというような、完璧に間違った考え方になってるんですね。でも、人間が独立した意志をもってすべてを決めてるなんてことはありえません。人間には必ず歴史や人生があって、周囲がある。そのなかで人間は行為をしています。だからそういう非常に単純化し、かつ冷たい考え方になんとか切り込みを入れたいと書いたのが『中動態の世界 意志と責任の考古学』という本ですね。

能動態・受動態という言葉には少し複雑さがあるし、中学校で英語を勉強しなかったら触れない人もいるかもしれません。だからそれは前提知識になってると思います。もしかしたら、「意志」という言葉を使わないで生活している人もいるかもしれませんよね。

僕もある程度の前提は求めてしまっているけど、この本を読みながらでも身に付けてほしいです。なぜなら、今の世の中がそういうものを前提にしていろんなことを僕らに強制してきているんです。身を守るためにはそれぐらいは知っておかないと、自分が何をされているかもわからない。そして、ひどいことをしてくる社会に疑問を抱いたなら、その疑問は正当なものです。

意志があり、能動・受動の対立が当たり前だと思っている私たちに新たな視点を与えてくれる「中動態の世界」を伺った前編はここまで。後編では引き続き、意志と責任について伺います。お楽しみに。

[取材・文]樋口 かおる [撮影]西田 香織