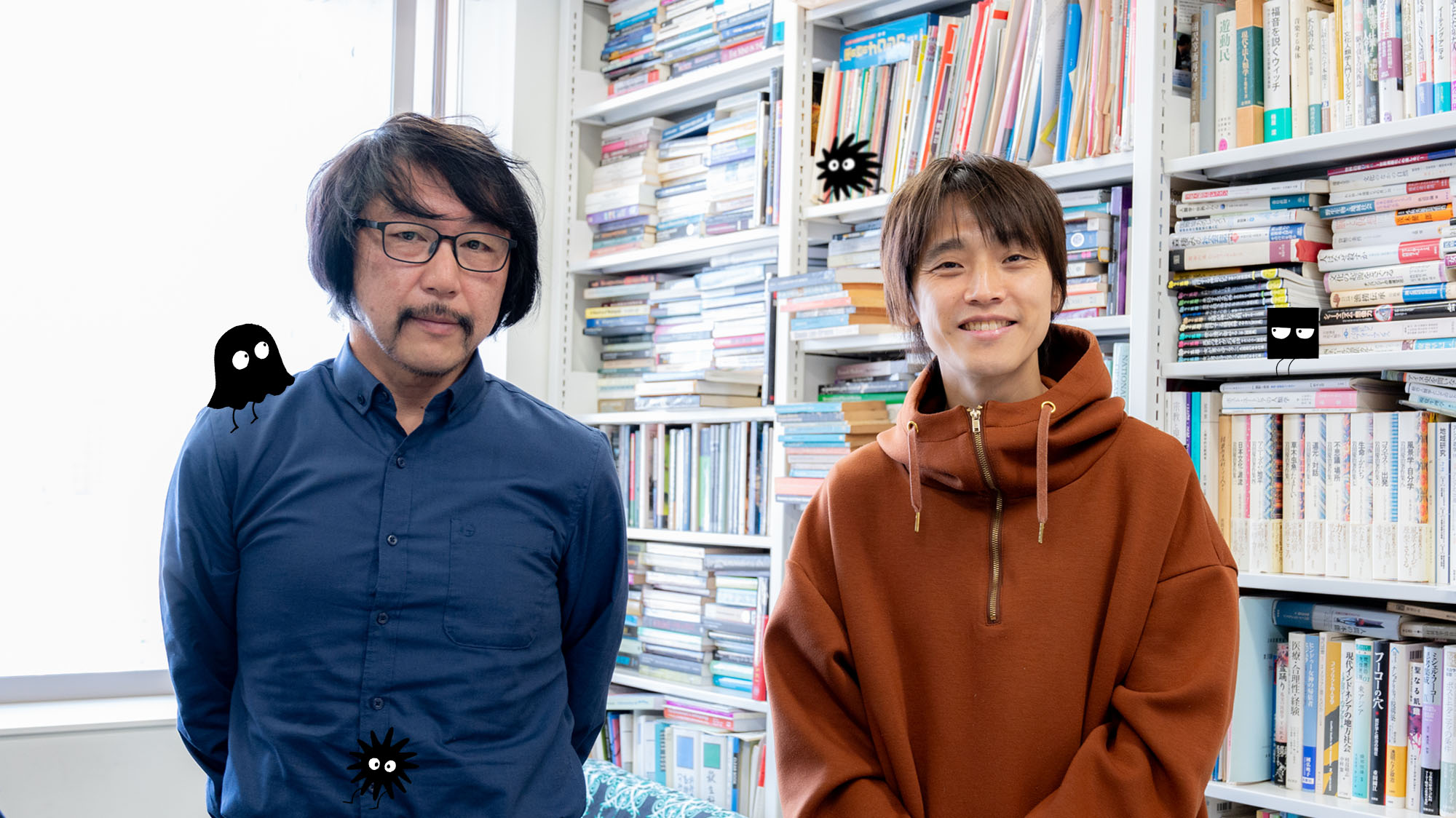

【後編】奥野 克巳×吉田 尚記

個性は必要?「個」がない社会のウェルビーイング

モテ・非モテもない #なにもた対談

2025.04.24

「個性を大切に」「自己責任で生きる」

そんな言葉が飛び交う現代社会。けれど、本当にそれは当たり前のことなのでしょうか?

狩猟民プナンの社会には、「個」という考え方があまりありません。スマホも家族で共有し、恋愛もみんなで話し合ってすすめる。優劣や競争がないから、誰かにモテが集中したり誰かがはじき出されたりすることもありません。

集団のなかで自然に支え合いながら、朝はわくわく目覚め、夜は満ち足りて眠る。プナンの生き方から見えてきたのは、特別な能力を必要としないもうひとつのウェルビーイングでした。

文化人類学者・奥野克巳さんとアナウンサー・吉田尚記さんが語る「個」や「競争」から少し自由になるためのヒント、後編です。

( POINT! )

- プナンの社会には「個」がない

- 本当にそうかな?と立ち止まる

- 効率も自己責任もない

- 夜這いも話し合う

- バナキュラー・ジェンダーで存続する社会

- モテ・非モテのない平準化

- 競い合わないウェルビーイング

- 幸せだと幸せとは何か考えない

奥野 克巳

1962年生まれ。文化人類学者。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。著作に『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』(亜紀書房)、 『これからの時代を生き抜くための文化人類学入門』(辰巳出版)、『人類学者K』(亜紀書房)など多数。共訳書にエドゥアルド・コーン著『森は考える──人間的なるものを超えた人類学』、レーン・ウィラースレフ著『ソウル・ハンターズ──シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』、ティム・インゴルド『人類学とは何か』(亜紀書房)、『応答、しつづけよ。』(亜紀書房、単訳)など。吉田尚記との共著に『何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?──人類学が教えてくれる自由でラクな生き方』(亜紀書房)。

吉田 尚記

1975年生まれ。ニッポン放送アナウンサー。第49回「ギャラクシー賞DJパーソナリティ賞」受賞。ラジオ番組以外にも、テレビ番組やイベントでの司会進行などレギュラー番組以外に年間200本ほど出演中。「マンガ大賞」発起人、バーチャルアナウンサー「一翔剣」の「上司」であるなど、アナウンサーの枠にとらわれず活動を続けている。共著を含め14冊の書籍を刊行し、テーマはコミュニケーション、ウェルビーイング、メディア論、アドラー心理学・フロー理論など。単著『なぜ、この人と話をすると楽になるのか』(太田出版)は国内13.5万部、タイで3万部を突破するベストセラーに。2025年4月、東京大学大学院情報学環・学際情報学府・社会情報学コースへ入学。奥野克巳との共著に『何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?──人類学が教えてくれる自由でラクな生き方』(亜紀書房)。

「個」がない社会には「自己責任」もない

プナンにスマホとWiFiが入ってきたそうですね。私たちの使い方とは違うんでしょうか。

吉田

僕が行ったとき、スマホを共有してたんですよ。 スマホをみんなで使うって我々の発想として「ない」じゃないですか。今も使い回してます?

奥野

基本的に共有主義なんで、スマホも家族で共有していますね。だからSNSでやり取りしていても、相手が変わって「あんた誰?」と返ってくることがあります。

個人情報という概念がなさそうですね。

奥野

「個人」がないですね。かなり大雑把にいうと、「個」というものがない社会です。 あったとしてもそれほど重要性がない社会ということですね。

吉田

「個人情報」という言葉がこの世に生まれたのって、せいぜい15年くらい前ですよね。そのとき「へ?」と思って。個人情報は、「保護」って言葉とセットなんですよね。あまり考える間もなく「個人情報は保護するべきもの」といわれて名簿も作れなくなったけど、「本当にそれでよかったのかな」と今でも思っています。

ネットに顔を出してはいけないという話があったのに、いつの間にかTikTokで顔を出すのが当たり前になったりしてるわけじゃないですか。資本主義にはそういう罠がたくさんあるのに「本当にそうなのかな?」と立ち止まることができず、スーッとすすんじゃうことがたくさんある気がします。

「個」は大切にして当然とされていますが、自我が大きくなることで心の病が生まれるかもしれないし、孤立の問題もありますね。個人という線引きがあって持ち物も責任もはっきりしていたほうが効率的ですが、プナンは効率を意識していないのでしょうか。

吉田

してないし、「自己責任」もない。プナンを見ててそう思いました。

奥野

効率の考え方はないですね、基本的には。

集合的にすすめられる「夜這い」プロセス

個人の線引きがあまりないプナンの社会で、恋愛はどうやって生まれるんでしょう。

吉田

今回若者の参加者がいて、夜這いが発生しかけたって聞きました。どうなったんですか?

奥野

プナンの10代の女性たちが、日本から訪れた若い2人の男性、20代と30代初めの男性について「いいな」と思ったんですね。自分の親や周囲にそう漏らしはじめたので、それを聞いた人たちが私のところにきて「夜這いはどうだ?」みたいなことを持ちかけてきたんです。そこで、2人のうち1人の男性が「夜這いに行っていいですか?」と相手とその家族に聞いて、とりあえず出かけていくことにOKをもらったので、夜這いに行ったんですよ。

吉田

行ったんだ。

奥野

日本でもそうだったのかもしれませんが、夜這いというプロセスが集合的に、なかば公然とすすめられていきました。ですが、夜這いに行ったらある男が出てきて、英語で「プロミスできるか」みたいなこと言ってきて、その先に進むことができなくなったんです。

吉田

物言いが入って持ち帰りになったと。「責任とれるのか?」という意味ですか?

奥野

我々はそう受け取りますよね。でもプナンはみんなで子育てをするので、シングルマザーが苦労するみたいな感覚はあまりないんです。おそらく「気持ちは本当にあるのか」を知りたかったんだと思います。ともかくその日は成立しなかったので、翌日に1日かけて話し合いました。

吉田

1日かけて(笑)。それも「みんなで」?

奥野

そうです。話し合いの中心はプナンの女性2名と日本からの男性2名です。話し合ってみたところ、実は女性と男性それぞれが気になっている相手が噛み合わなくなったことがわかりました。その前の晩に夜這いに出かけた日本人男性が、もう一人の日本人男性が、自分のことが気になっている女性のことは気に入らないと述べたことを受けて、実はそちらの女性に気があったんだと吐露し、今度はそちらの女性のところに夜這いに行きたいと言いだしたんです。困ったなあ、どうしたらいいかと思って、私がプナンに相談したところ、即「この話は、もうここで終わりだ」と言われたんです。

吉田

少女漫画のような恋愛模様ですが、「終わり」とした直接の理由は何でしょう。

奥野

プナンはその辺りをあまりはっきり言ってくれなかったんですが、おそらく女性の気持ちを重視したのだと思います。元々、女性が男性のことを好きになったことから発生したのがこの夜這い案件です。そのカップリングが成立しない限り、女性の気持ちは宙に浮いてしまいますよね。女性が傷つく可能性がある。

吉田

封建時代の日本の男女関係より圧倒的に女性の人権がありますね。

奥野

女性の人権があるというより、イヴァン・イリイチが言う「バナキュラー・ジェンダー」ですね。男には男の、女には女の固有な価値があり、相互補完的なかたちでジェンダー関係が成立しているわけです。そういう社会が、我々が存続可能な社会であると。少なくともプナンでは、女性も男性とともに重んじられているといえます。プナンはそういう説明をしませんが、この夜這い案件を見ているとそう考えられるように思います。なお、今回の一連の「夜這い案件」は、YouTube「聞き流す、人類学。」で「這いの人類学」というタイトルの番組にしています。ぜひご覧ください。いや、聞き流して、下さい!

競争原理を持ち込まない社会のウェルビーイング

恋愛という個人的に感じられる場面でも、集団としてすすむんですね。そこでも特定の人がモテるような優劣はないのでしょうか?

奥野

今回夜這いそのものが共同体のなかで集合的に決められていくプロセスがよく分かりました。なかば公然と夜這いがすすめられるという文化的な価値は、立派なイノシシを獲った人がモテるような差別化ではなく、性愛関係の平準化につながっています。

吉田

なるほど。モテって傾斜配分ですもんね。

どういうことですか?

吉田

つまり誰かがモテると、誰かはモテないじゃないですか。イケメンは有限の資源みたいな。人類のベースとして、みんながみんなイケメン・美女を好きなわけじゃないと思うんですけど、資本主義的に競争して勝ち取るようなことになってますよね。性愛の世界に競争の原理を持ち込まなくてもいいのに、なぜか持ち込まれてるんです。

なるほど。個性を重視するつもりで実は「モテ・非モテ」の順位付けになっていることがありますね。恋愛に限らず、常に競争があることには辛さがあります。

吉田

逆に、特に何かしてるわけではないけどほやほやして楽しい状態。朝わくわくして目が覚めて、夜満ち足りて眠ること。いきいきしてるのはウェルビーイングですよね。鬱々としてる人がいないプナンは、大体みんないきいきしています。

日本では大谷翔平みたいに圧倒的に成功する人は称賛されるけど、比較して「自分は何もない」と落ち込む人も多い。競争に巻き込まれず、何もしなくても生きられるプナンの社会は楽園のように感じました。

奥野さんはウェルビーイングをどんなものだと思いますか?

奥野

「幸せとは何か」を考えた瞬間に幸せではなくなりますよね。締め付けがあるとゆるさを求めるように、幸せではない状況があるから幸せについて考えるということになるわけで。プナンは「幸せ」について考えません。そうした「抽象」的なことをいっさい考えず、目の前にある現実の「具体」をあれやこれやとこなしていくことに喜びや辛さがあるだけというのが究極のウェルビーイングじゃないかと思います。

逆に言うと、我々が「幸せとは何か」みたいなことを言葉にしたり求めたりするようになったのはいつごろからで、なぜそうなったのかということが気になります。そのことのヒントを求めて、プナンに足繫く通っているともいえます。

[取材・文]樋口 かおる [撮影]工藤 真衣子