【後編】尹 雄大

テクニックを身に付けても、なぜ話をうまく聞けないのか

コミュニケーションに足りていないのは

2025.04.10

解決策を提示するのでもなく、参加者にただ自分の話をしてもらう「インタビューセッション」を主宰する尹雄大さん。

「聞く力」や「傾聴」という言葉が注目されています。でもなぜ、私たちは「ただ聞く」ということが苦手なのでしょう。問題解決を促したり分析して簡潔に言語化したりすることは親切心からのこともありますが、よけいな介入としてトラブルになることもあります。そして、雰囲気言葉で和やかに会話がすすめられず沈黙が訪れたら、コミュニケーションに失敗したと自分を責めることもあるのではないでしょうか。

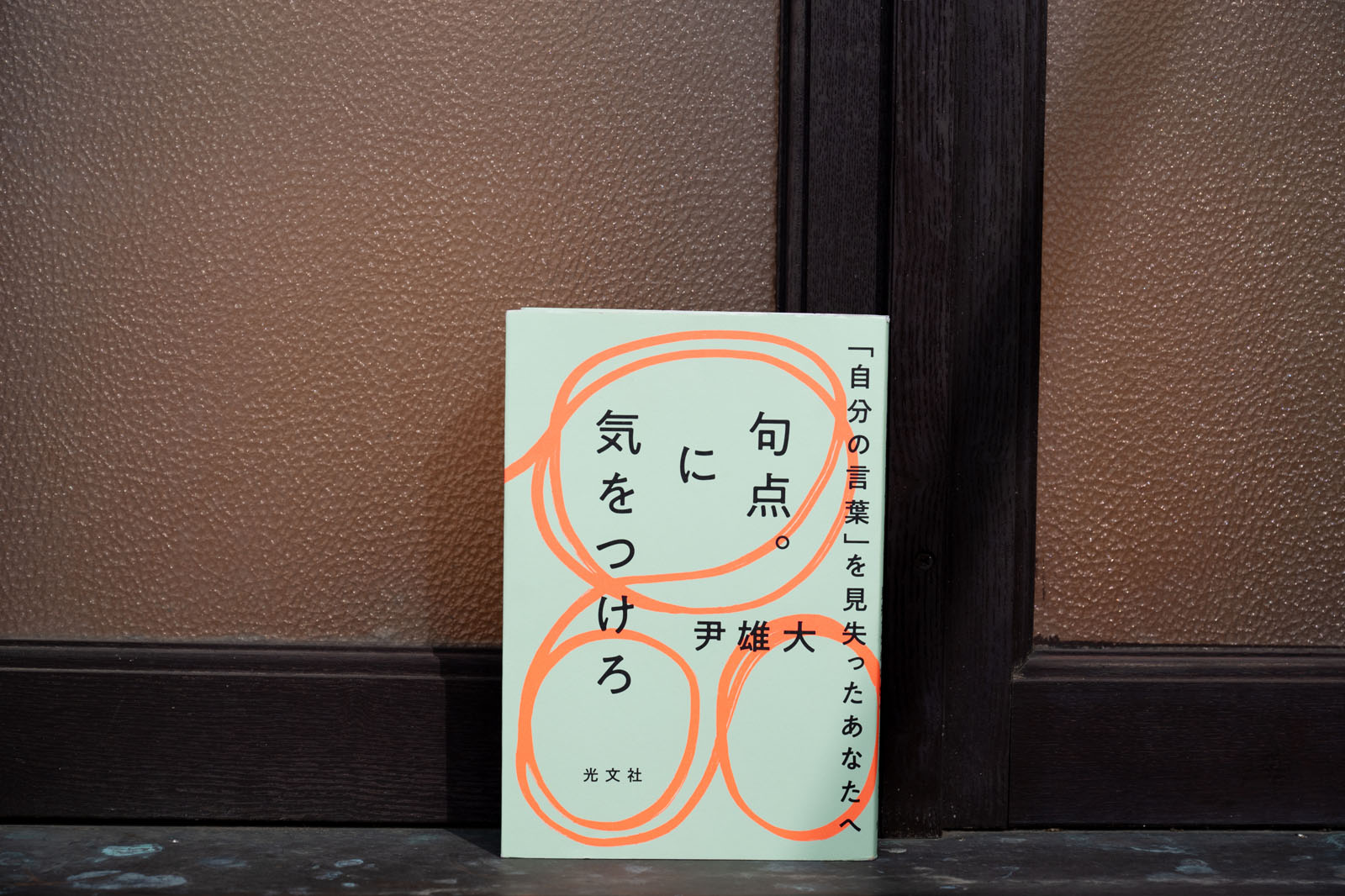

そんなとき聞いているのは他者の声なのか、それとも自分の声なのか。著書『句点。に気をつけろ』でコミュニケーションはつっかえたり冗長だったりでいいと説く、尹さんと話しました。

( POINT! )

- 相手をコントロールする意図はバレる

- 反応しなくてはと思うと、話が聞けない

- 不穏が生じたら、観察する

- 自分のなかにも何かを話している人がいる

- 困っている人は困っている理由をうまく話せない

- 話をする場に自分がいること

尹 雄大

もの書き&インタビュアー。1970年神戸市生まれ。政財界人やアスリート、研究者、芸能人など約1000人にインタビューを行ってきた。問題の解決を目指さず、その人の話をそのまま聞くインタビューセッションや公開でのインタビューイベントを開催している。著書に「脇道にそれる」「やわらかな言葉と体のレッスン」(ともに春秋社)、「モヤモヤの正体」(ミシマ社)、「つながり過ぎないでいい」「さよなら、男社会」(亜紀書房)、「体の知性を取り戻す」(講談社現代新書)、「聞くこと、話すこと。」(大和書房)、「句点。に気をつけろ」(光文社)などがある。公式サイト: https://nonsavoir.com/

相手をコントロールせず、話を聞く

尹さんの行っているインタビューセッションでは、参加者の話を整理することなく話を聞くそうですね。インタビューをする場合はどうでしょう。テーマや目的があって、聞いた話を「獲れ高」と表現する人もいます。その言葉のように搾取的にはなりたくないですが、話を聞くことが上手になりたい、ちゃんと話を聞きたいという気持ちがあります。

尹

いわゆる「インタビュー取材」といわれるものの場合ですね。ぼんやりとした目的はありますが、あまりそこに縛られない感じです。

「獲れ高」を気にした質問って相手にもバレます。そうするとこちらに合わせた話しかしなくなってしまうので、僕は普段のインタビューのときもそういうことはやらないようにしていました。

「獲れ高」は目指さないものの、「こういうことですね?」と確認することはあります。言語化によってコントロールしようとしているのでは?と少し不安になります。

尹

逆の立場になって、人からコントロールしたい意図を感じたらどう思いますか?

嫌な気がします。

尹

気持ちのよくないことはしないほうがいいとしたら、コントロールしないほうがその「場」を楽しめると思います。楽しめないと、相手もほぐれて話しだしません。

僕はそのときその人が言いたいことは何なのかを一番重視していて、「こういうことですね」という問いかけに思い当たるふしはないです。その場では意味がなく陳腐なことのように聞こえても、その人が何度もその話を繰り返すのはどういう意図があるんだろうかと考えていくと、意外とちゃんと価値があるんじゃないかと思うんです。

後から「大事な話だ」と気づくことはよくあります。ただ、「すぐに反応しなくては」と焦っているので、その場を楽しむ余裕はないです。

尹

すぐに反応しなくてはと思うのはなぜですか。

今、即反応して問題解決できることが価値が高いとされているからですね。それが親切だと受け取られることもあります。「ただ話を聞く」ということは難しいと感じます。

尹

すぐに答えを求めることが習慣になっているんですね。

即反応が求められる時代。相手の言葉を待てないのは

そうですね。前編でお話した「保留ができない」ことにも通じると思います。問いをそのまま持っておくことができず、なんらかの結論で区切ろうとしている気がします。

尹

なぜ、そのまま持っておくことができないんでしょう。

反応を返さないと無言の時間が生じて、相手が話し出すのを待つ間に不穏な気配が漂う気がします。

尹

不穏は不穏で、不穏だなと思って楽しめばいいのではないでしょうか。

私の場合、楽しさより怖さが大きいです。特に取材やミーティングで口ごもることは自分の怠慢と感じて苦しいので、不穏は排除したいと考えます。

尹

もし、本当に相手が不穏な状態になっているとしたら、不穏を消すのはある意味その人を尊重しないことになりますよね。何かそこに変化があるわけですから。

そのときたまたま不穏な時間帯があっただけで、変化していくわけじゃないですか。それが悪い結果をもたらすこともあるでしょうけど、そのとき悪いからといってずっと悪いわけじゃない。本当に相手の話を聞き相手のことをわかろうとする試みであれば、起きていることは起きていることとして観察する。不穏があってもその場に居続ける努力は必要だと思います。

自分が「ちゃんとしている」かどうかを気にして、相手をよく見ることができていないのでしょうか。不穏があると「自分が悪い」と考えるので、取り繕いたくなります。

尹

多分、不穏が起きることと自分が悪いかどうかは関係ないと思います。自分が悪いとしたほうが楽なのかもしれませんが、そこに違和感はないんですか?

違和感はあります。おかしいと思うこともありますが、思考の癖だと思って無視しています。

尹

自分のなかに、顔を覗かせる 「不穏になったのは私のせいだ」と言いたがる人がいるわけじゃないですか。そしてちょっと無視しておこうと思う自分もいて。毎度それが起きるんですよね。その人は、それを通じて何を訴えたいのだと思いますか?

ええと、わからないです。

尹

わからないって言ってる人は、自分が受けたい説明をその人が言ってくれないからという感じですか。それともわかりやすい言い方をしてくれないという感じですか。

どうだろう。まず、私に対して「だめじゃないか」と言ってくる人がいますよね。その人に、「だめと言われても治せないから無理なのに。わからずやだな」と言っている人がいる感じです。

尹

困っている人扱いしている視線があるわけですよね。

そうだと思います。

うまく話せない、自分の声も聞く

尹

その人は実際困っているわけですよね。街中で困っている人を見かけたらなんて声をかけますか?

「大丈夫ですか?」って声をかけますね。

尹

そうですよね。そういうコミュニケーションを自分のなかでしたことがないとしたら。外の世界とのコミュニケーションを図る前に、同じ目線で話したことがない他者が自分のなかにいるということです。なぜそれをほっておけるんでしょうか。

なぜだろう。多分、方法がわからないからですね。

尹

街中で困っている人と同じように、「大丈夫ですか?」と声をかければいいですよね。こっちからしたら困った人だけど、その人にはそうせざるを得ない理由があるわけで。でも、その理由を聞かれたことがないからずっと訴え続けているんだと思います。

「どういう感じがするか」「どういう気持ちでいるか」のような尋ね方をしたことはありますか?

ないと思います。

尹

困ってる人に「なぜ困っているのですか」と聞いても、うまく喋れないんです。でも、ひもじいのか悲しいのかなら尋ねられると思います。困ってる人は自分の身の上もうまく喋れないのに、理路整然とした言葉を求められるんですよね。

その人はただ自分の話を聞いてほしいだけなのに、理由を求められてしまっています。それも「要約して話せ」と。でも、それで答えたくなるでしょうか。

ならないですね。話を聞くためには他者へのやさしさが必要だと思っていましたが、自分に対するやさしさも、自分との対話も大事ですね。人の話を聞くとき「すぐ反応しないといけないのでは?」と焦ったり「変に思われているのでは?」と不安になったりするのも、自分のなかの声を聞けていないからかも。

尹

相手が何を考えているかは、全部想像上のことに過ぎませんよね。人の視線を気にするようでいて、逆に自分のなかの声だけにとらわれてしまっているのかもしれません。

コミュニケーションは想像上のものではありません。今話をしている場に自分がいて、相手の話を聞き、自分が思ってることを口にすること。実は、ごく簡単なことだと思います。

[取材・文]樋口 かおる [撮影]工藤 真衣子