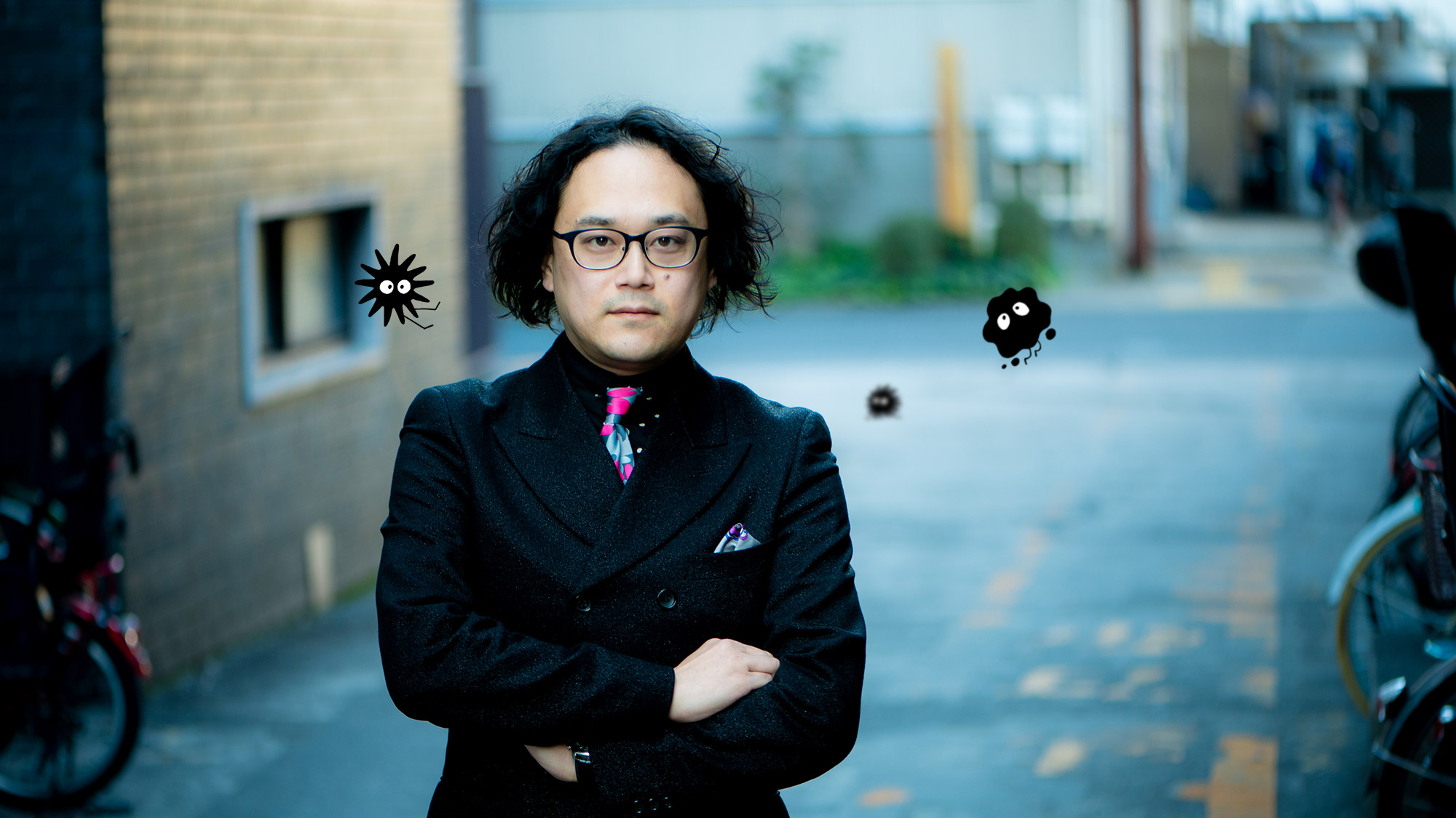

【後編】石戸 諭

「嫌われ者」が熱狂を呼ぶ社会で、私たちに必要なもの

反応しない、決めない、保留する

2025.01.30

常に更新されるショート動画に、「どういうこと?」とどこまでも探れてしまうネットでの言い争い。私たちは喧騒と対立に巻き込まれ、終わりのない情報の渦に短時間で反応することを日々求められています。

政治的な対立からちょっとしたマナーの違いまで。何かを見たら「自分は反対か賛成か」「相手は自分と同意見だろうか?」など、すぐに決めて反応しなくてはと感じる人も多いのではないでしょうか。でも、それを「一旦保留することが大事」だと石戸さんは言います。

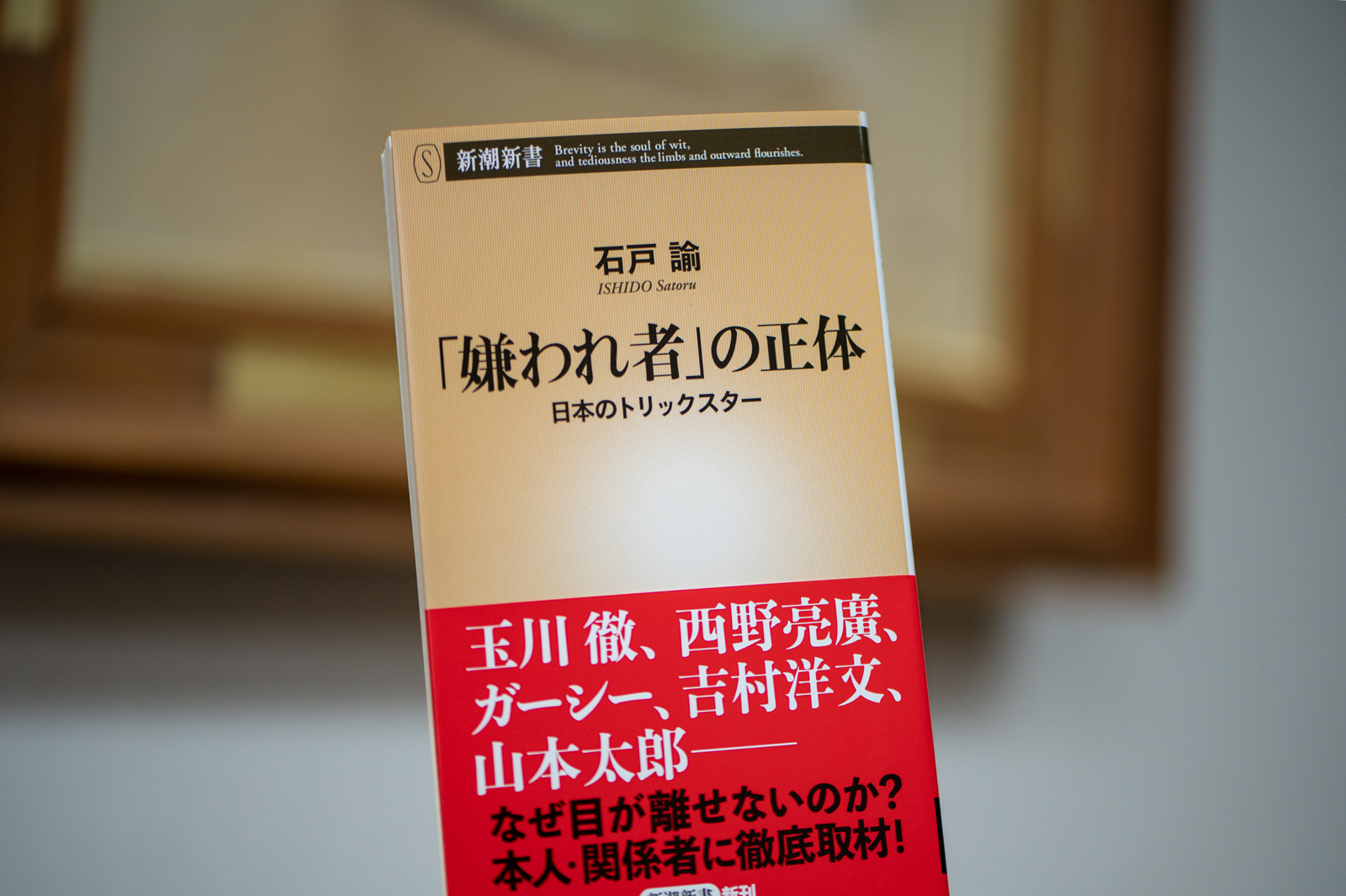

人気者でありながらアンチも多い「嫌われ者」たちも、私たちがつい判断したくなってしまう存在。前編に続き、著書『「嫌われ者」の正体』(新潮社)でそんな現象を分析するジャーナリストの石戸諭さんにお話を伺います。

( POINT! )

- 立ち向かう物語は成立しやすい

- 新しい存在も、やがて古くなるジレンマ

- 戦い続けても、消費されるだけ

- クオリティよりも勢いが優先されている

- 勢いには持続可能性がない

- 保留し、続けるという方法

- 真実は1つじゃない

- すぐに判断しない思慮深さを

石戸 諭

1984年、東京都生まれ。立命館大学法学部卒業後、毎日新聞、BuzzFeed Japanの記者を経て、2025年1月現在はノンフィクションライター。著書に『リスクと生きる、死者と生きる』(亜紀書房)、『ルポ 百田尚樹現象』(小学館)『ニュースの未来』(光文社)、『東京ルポルタージュ』(毎日新聞出版)、『「嫌われ者」の正体―日本のトリックスター―』(新潮社)などがある。

大きな敵に立ち向かう物語は人を惹きつける

「嫌われ者」が注目される理由に、対立や面白さがあると前編で伺いました。SNSやYouTubeなどで自由に発信することで、オールドメディアのような既得権益に対抗する存在としてのイメージもありますよね。

石戸

そうですね。対象は「既得権益」に限られないのかもしれませんが、「何かに立ち向かっている」構図は、物語として機能しやすいということがありますね。

週刊少年ジャンプ的な?

石戸

はい。巨大な広告産業や既得権益に立ち向かうことが大きな1つのエネルギー源になるというのは、ここ最近の特徴でもあります。かつてはマスメディアもそうだったでしょう。巨大な権力と戦う者として捉えられていました。

玉川徹さんもそのパターンです。本人が自分につけたキャッチコピーは「怒りの代理人」ですが、政府の新型コロナウイルス対策を批判するなど視聴者を刺激し続け、コメンテーターを務める「羽鳥慎一モーニングショー」は高視聴率を記録しました。巨大な何かと戦うこと自体は昔からの定番パターンですが、それがネットにより先鋭化し、様々なパターンの物語を目にするようになっています。

戦いを挑む物語って、新しい勢力が古くて巨大なものを壊す図式ですよね。でも、それを続けていくと新しい勢力もいずれ古い存在になってしまいます。

石戸

それは1つのジレンマなんですよね。玉川さんも従来のテレビの中の尖った存在だったわけですが、「オールドメディア」と揶揄されるようになったテレビ報道の代弁者のようになっています。そうすると立ち向かう側ではなく、攻撃を回避する既得権益側に見えてしまうところがありますね。

古い存在にならないためには次々に新しい攻撃対象が出てくる必要があります。そうじゃないと旬でなくなってしまいますが、常に旬であるのは相当きついことです。飽きられないよう短いスパンで試合をするようなことを続けるから疲れるし、何かを積み上げたり構築したりすることも難しくなります。

そうなると、アンチも含めてコンテンツとしてただ消費されていくことになります。

石戸

そうです。アンチも含めてみんなで消費されていくという。それでいいのかというと、疑問です。

「速さ」「勢い」だけでは何もわからない

注目を集めることには経済や政治を動かす影響力がありますが、その先については不安になります。「盛り上がったけどその後どうなったか知らない」という事象も多いですよね。タイムスパンが短くなっているのはネットの影響でしょうか。

石戸

そうでしょうね。インターネットも昔はテキスト文化だったんですが、今は動画が中心になりました。その動画もYouTubeのようにショート動画のように尺が短いものが多くなって、消費も短くなってきます。

時間が長い動画も再生されるようになったことには希望も感じていますが、ニュース動画にとって反射神経が重要なことに変わりはありません。

発信する側もされる側も常にオンであり続けるみたいな感じになっているから大変ですよね。かつて速報性があったテレビ以上に今のインターネットは速いですから、何かあったらすぐ反応しなきゃいけない。YouTuberのほうが、新聞記者よりも動き方が速いんじゃないんでしょうか。事件があったらいきなり動画をUPして、すぐニュース解説をやってますみたいな。

1回寝かせるようなフローがないので、正確性よりも勢いが優先されているような。

石戸

僕は好きなのですが、レイザーラモンRGさんのモノマネみたいな感じになってるんですよね。いきなりSNSにポンポン上げて、クオリティよりもとにかく早く出す勢いが重要みたいな。それが今っぽさではあるんですけどね。

そういったものが溢れるなかでSNSで新聞社や記者の方の投稿を見ると、勢いがないように感じます。

石戸

勢いはないですね。なくていいんじゃないですか?

いいんですか?

石戸

いいと思います。今の時代、大量にあるものに紛れて勢いで対抗しようというのはかなり難しいです。それならもう割り切って「ゆっくりとやっていく」でいいんじゃないでしょうか。

というのもニュースになるような大きな事件が起きたとき、すぐに何がわかるのかというと、実は何もわからないんですよ。あとから「実は当初の仮説が間違っていた」なんてことはざらです。

あらゆるものがそうなんですが、わからないときにあえて手を出し続ける必要はないんです。むしろ一旦わかることだけ報じてから、少し時間が経ってから考え直してみるというので、本来は十分間に合うはずなんですね。

ずっと報道を続けること自体が必要な場面ももちろんありますけど、多くの場面ではそうじゃないわけです。この本の「嫌われ者」のような人物の評価もそうですよね。ゆっくり時間を置いて考えてみるというような、「保留しておく」ことが大切だと思います。勢いのいいやり方もときには大事なんですが、持続可能性はあまりないのです。

すぐに判断しない、反応しない「思慮深さ」を

でも、すぐにわかった気になったり勢いで注目を集めたりするもののほうが広告に結びついて、経済的価値を生む状況にありますよね。

石戸

対立をエネルギーに変えてやっていく方法はブレイクすることもあるけど、大抵はすぐにしぼみます。新聞など大手メディアの報道は持続可能性というところに本質があるのではないかと考えています。発行を続けなきゃいけないし、継続した締め切りもありますよね。テレビにも次の放送がある。

インターネットのコンテンツがすべて悪いわけではないですが、勢いにまかせてわからないのに出し続けるようなことはあまり意味がないですよね。それよりは、わかるようにちゃんと取材を尽くしたものを出しましょうというほうが持続可能性があると思っています。今みたいな時代には、勢いはなくても続けていく方法しかないんじゃないんでしょうか。

とはいえ、正しい情報があまり届けられなくなってしまうのではないかという不安があります。

石戸

それは今の時代に高望みともいえます。「正しい情報」とは一体何なのか、ずれてるのが今の状況ですよね。「正しい情報が欲しい」という人たちの正しさとは何なのか。名探偵コナンのセリフみたいに聞こえるんですよね。「真実はいつもひとつ」という決め台詞がありますが、今の時代に限らず、社会の中で真実は1つじゃないんですよ。

事実は1つだけど、真実は人それぞれの見方によって変わります。Aさんという人物がいて、Aさんを応援したい人に見える景色と、応援したくないとかアンチから見える景色は全然違っています。真実は1つではなく複数で、同時に並列に存在しているという部分を大事にしなきゃいけない。だから「正確な情報」とは何かと問われても、答えは出てこないんですよ。

だから今、新聞社が「正しい情報なんで買ってください」と言ったとしてもそれはあまり売りにはならないだろうと思います。世の中には「新聞は嘘ばかりつく」と考えている人もいるし、「ネットにだけ真実が書かれている」という人もいます。それは陰謀論者の一歩手前のような考えですが、陰謀論が好きな人にとって陰謀論は世界の真実ですからね。

そうなると、取材で事実をかき集めながら、真実とは何かが人の見方によって揺らいでしまっているこの社会の全体像を提示すること。これがメディアの仕事にとってかなり大事だと思っています。

そのためには発信する側も受け取る側も半歩ひいていられる思慮深さが必要ということですが、具体的にはどうしたらいいでしょう。

石戸

これからも必ずトリックスターは出てきます。そこに振り回されるのではなく、適度に距離を持って接するぐらいでちょうどいいということですね。熱狂に巻き込まれると、「賛成なのか反対なのか」を決めなくてはいけないような気がしてくるんですね。

でも熱狂には巻き込まれなくていいし、すぐに判断しなくていいんです。半歩ひいて判断時間を保留する。その保留する力が思慮深さであり、とても大事になってくるんじゃないかということですね。

[取材・文]樋口 かおる [撮影]工藤 真衣子