【後編】浅古 泰史

不要な買い占めに交通渋滞。ゲーム理論で「協調の失敗」を防ぐには

感情に流されていると見えない世界

2025.01.16

人々の複雑な関係性や意思決定の中から見たいものを決め、数学的な形に落とし込む「ゲーム理論」。そんなゲーム理論について伺った前編に続き、後編では実際に世の中のさまざまな問題をゲーム理論の考え方でとらえ、解決の道を考えていきます。

トイレットペーパーの買い占め、交通渋滞、待機児童問題、そして世論の分断など…。「なぜ起こってしまうのか」と疑問を感じる人も多い問題に対し、「ひどい」「どうかしてる」と感情的に切り捨てるだけでは原因も解決策も見えてきません。ゲーム理論を用いて問題解決のヒントを探るにはどうしたらいいでしょう。ゲーム理論の専門家で『この社会の「なぜ?」をときあかせ! 謎解きゲーム理論』の著者、浅古泰史さんに引き続きお話を聞きます。

( POINT! )

- 不信感から起こる「協調の失敗」

- 裏切った方が得な「囚人のジレンマ」

- 登場人物のインセンティブを明確に

- 「マッチング理論」はビジネスにも有用

- 分断される世界をゲーム理論で救う!

- “政治家も人の子”を前提に政治と向き合う

浅古 泰史

早稲田大学政治経済学術院准教授。1978年生まれ。2001年慶應義塾大学経済学部卒業。2003年一橋大学で修士号(経済学)取得。2009年ウィスコンシン大学マディソン校でPh.D.(経済学)取得。日本銀行金融研究所エコノミストなどを経て現職。専門は政治経済学・数理政治学。著書に『ゲーム理論で考える政治学』(有斐閣)、『この社会の「なぜ?」をときあかせ! 謎解きゲーム理論』(大和書房)など。

デマをきっかけに、買い占め騒動が勃発

巷のさまざまな問題について、ゲーム理論的アプローチで解決策を考えてみたいです。何かいい例はありますか?

浅古

コロナ禍で起こったトイレットペーパーの品薄騒動はいかがでしょう。最近でいえば、天候不良などを原因とした“令和の米騒動”もありました。

ありましたね。そんなにあわてて買わなくてもいいのにと思いつつ、買いたくなる気持ちもわかります。

浅古

トイレットペーパーが市場からなくなるかもしれないからと、人々があわてて大量に買うという現象がありました。原因の一つとなったのが、デマです。コロナ禍で中国での生産が止まるとの話でしたが、実際はほとんどが国内産だったんです。にも関わらず多くの人が「きっと生産が止まってみんなが買いに走るだろう」との不信感のもと不必要に買い進め、その結果多くの人が買えなくなる事態が起こりました。

こうした構図では、プレーヤー同士が協力すれば全員の利益が最大化するにも関わらず、不信などを原因に協力が実現しません。結果的に全員の利益が損なわれるということで、ゲーム理論では「協調の失敗」と呼ぶことがあります。

この先も起こりそうな問題です。解決の道はあるでしょうか。

浅古

この場合は、協力し合わない構図を協力し合う構図にもっていくことが手っ取り早い策になります。たとえば、政府なりメディアなりが「トイレットペーパーはこの先も充分に生産されますよ」などと発信し、人々の不信を解く方法などがあります。

このときは、通常ではありえない量のトイレットペーパーをあえて店頭に陳列したスーパーもありました。それを見れば「あ、急いで買わなくても充分にあるな」と思えるので、不信感を解く一手になったのかなと。

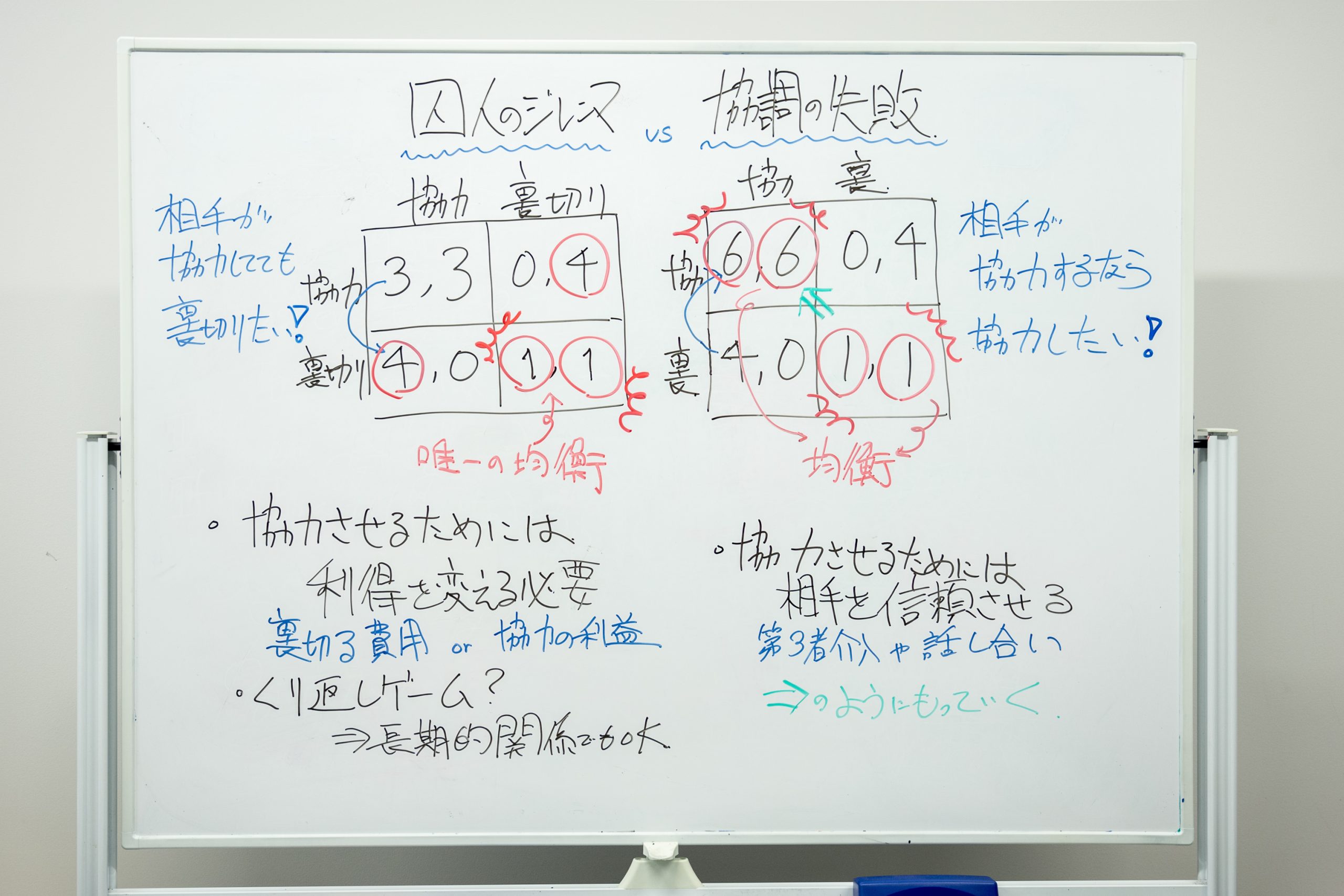

一方で、これとは少し違う「囚人のジレンマ」の構図も現実ではよく起こります。

囚人のジレンマとは、どんな状況ですか?

浅古

たとえば2人の囚人がいて、次のような状況にあるとします。

1 両者が黙秘(協調)すれば、それぞれ懲役1年

2 一方が自白(裏切り)して、もう一方が黙秘すれば、自白した人は無罪、黙秘した人は懲役10年

3 両者が自白すれば、それぞれ懲役5年

両者の利得の合計が最大化するのは1ですが、「相手は裏切って自白するだろうから自分も自白したほうが得だ」と考えた結果、3に落ち着いてしまう。要は「相手が協調してきても、裏切った方が得」と考える状況です。

肝は、協調した人が得をするルール作り

浅古

現実に当てはめるなら、たとえば交通渋滞があります。交通渋滞は、みんなが充分な車間距離を空けて無理な車線変更を控えることで起こりにくくなるといわれます。でも実際は、少しでも早く着きたいと思ってつい車線変更をしてしまう。協調しようと車間距離を空けているとすぐに割り込まれるので、ギリギリまで詰めてしまう。結果、交通渋滞が発生する…。

まさに、ジレンマ! 解決するのはなかなか難しそうですが。

浅古

一つ考えられるのは、ムダな車線変更や充分な車間をとらないことに対して罰則を設けるといったルール変更です。そしてできればここで目指したいのは、ルールを破った人を罰するよりも、ルールを守った人や協調した人が得するという方向性です。

この場合なら、テクノロジーで車間距離を測れるようにしてその数字に応じて料金を安くするとか。あるいは、そもそも渋滞が起こらないように高速料金をピーク時は高くし、オフピーク時は安くするといった方法もあります。時代の流れとしては、このように協調した人に報酬を与える方向性がより模索される流れになっていると感じます。

ゲーム理論的アプローチが、実際に成功した例はありますか?

浅古

少し前、保育園が足りず多くの待機児童が発生する問題が取り沙汰されましたよね。そのときお母さん方がメディアを引き連れて首長に申し入れに行った結果、政策課題としてとりあげられて対応がなされたことがありました。

重要なポイントは、お母さんが行政の窓口などに個々に申し入れるのではなく、大勢でまとまってメディアを連れていったことです。首長の行動原理をゲーム理論的に考えれば、言い方は悪いですが目の前に“お母さん方”という巨大な票田があり、対応がメディアで可視化されることで大きなインセンティブが発生する構図になっています。そうした点で、とても上手なやり方だったのではないでしょうか。

当時は、子どもを保育園に入れられなかった母親による“日本死ね”ブログも話題になりました。

浅古

そう言いたくなる気持ちも痛いほどわかります。一方でそう言うだけではなかなか解決には至らないので、働きかける相手を理解したうえでそれに合わせた行動をとることが大切だなと。

前編でも伺いましたが、結局はその対象をもう一歩、二歩知ることが入口になると。

浅古

やはり対象について“得体が知れない”という感覚のままでは、いいアプローチもできませんよね。相手のことをある程度理解してこそ「それなら、こんなことがインセンティブになりそうだな」が見えてきます。

社会の「分断」をゲーム理論で分析する

ゲーム理論は学問分野でも応用されているそうですが、ビジネス分野でも活用されているのでしょうか。

浅古

たとえばアカデミアの専門家が企業との協業で、ゲーム理論の一分野である「マッチング理論」を活用したビジネスを展開していたりします。

マッチング理論は、人・モノ・サービスなどを効率的かつ全体として最適になるよう組み合わせるための理論で、実際に「生徒と学校」「医学生と配属先の病院」「臓器提供社と移植希望者」「オークションの売り手と買い手」「結婚相手」など、さまざまな分野のマッチングに使われはじめています。

会社の組織をうまくまわすにあたって、ゲーム理論を活用できますか?

浅古

会社組織に関していえば、たとえば「労働の経済学」や「人事の経済学」と呼ばれる分野で、ゲーム理論の考え方が活用されています。たとえば会社では、昇進レースから脱落してしまった人は、仕事をがんばることや会社に尽くすことに対するインセンティブを失いやすいです。そうした人たちにどうインセンティブをもってもらうかを、数理的に分析するなどですね。

今後、浅古さんはゲーム理論をどう活用していきたいですか?

浅古

私自身は、政治をゲーム理論で分析する研究を今後も突き詰めていきたいです。なかでもとくに興味があるのが「政治的分極化」。政治的分極化とは、社会や政治についての意見・価値観が極端に分かれて対立が深まり、妥協や共感が難しくなる現象です。二極化や分断ともいわれますね。トランプ時代を契機に政策面での議論はなく好き嫌いだけで判断する「感情的分極化」も話題になっていて、日本でもそうしたパターンが増えはじめています。

男性と女性の間やジェネレーション間で意見が割れる政治的分極化はよくありますが、そうした属性とは関係なく同じ情報に対する意見がパカッと割れることがあります。最近ではある首長に関する評価がそんなふうに大きく分極化しています。

「勝手に勘違いしている人がバカだ」と決めつける考え方では理解しきれないところが多分にあります。なぜそうした状況が生まれるかを理論的に説明して理解を図っていくことが今後とても大切になると思うので、そこをぜひ深めていければなと。

日本では、政治になかなか興味を持ちづらいという問題もあります。

浅古

政治との距離が遠いという問題がありますね。永田町という別世界で、得体の知れない人たちが政治を司っているイメージがあるのかもしれません。けれども彼らだって人間としてそれぞれに生活や私利私欲があり、一方では国のために尽くしたいという思いも持っているはず。私たちと同じように、そうしたせめぎあいの中にいる人だということ。その前提で分析することが「なぜ?」を紐解くうえで大事になるだろうと思います。

[取材・文]田嶋 章博 [編集]樋口 かおる [撮影]工藤 真衣子