【前編】古田 徹也

「嫁」は絶対ダメ、「パートナー」ならオールOK?

哲学者と考える、「変わる言葉」とのつきあいかた

2022.04.21

ふだん関わりの薄い人や、自分と世代の違う人としゃべっていて、「いま、そんな言葉使うの?」とぎょっとしたことはありませんか? 反対に、自分がなにげなく使った言葉に対して、「古くない?」「どういう意味?」と指摘されたことがある人もいるかもしれません。

言葉は時代や状況とともに、常に変化していくもの。それぞれの「個性」が尊重され、価値観が多様になったとしばしば言われるこの時代、ふだん使いの言葉をめぐる状況も、めまぐるしく変化しています。まわりが使っている言葉をなんとなくコピーして使ったり、使わなかったりするのは楽だけれど、ときには「言葉を大切に」することについて、じっくりと腰を据えて考えてみてもいいかもしれません。

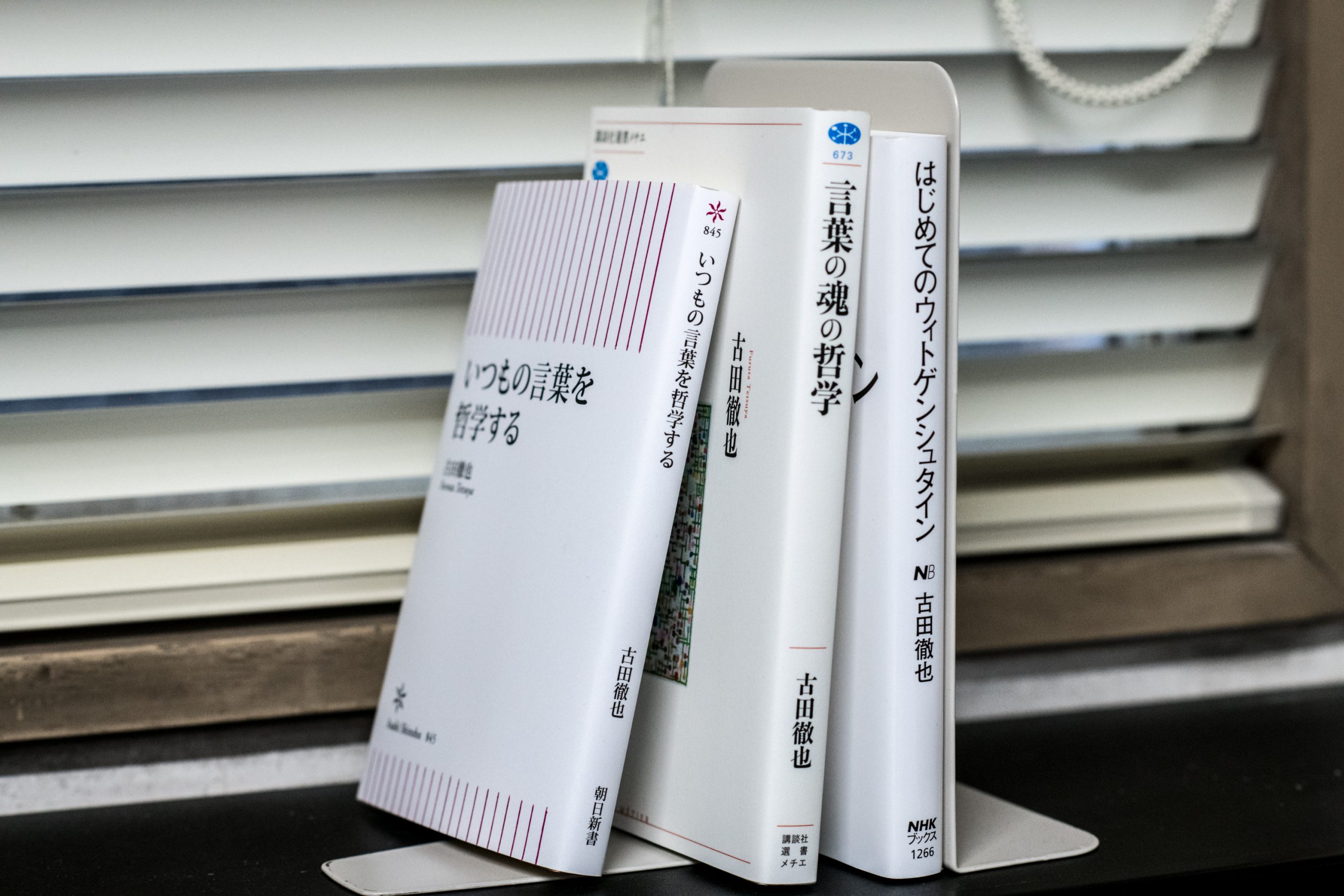

哲学者の古田 徹也さんは、「言葉を大切にすること」を考えつづけている人。古田さんの新刊、『いつもの言葉を哲学する』(朝日新書)では、日常のなかで「お約束」として使われている言葉の背景や歴史が丁寧にひもとかれ、「哲学」されています。なんの気なしに使っている新しい言葉やいままさに変化しつつある言葉に、私たちはどう向き合うべきなのでしょうか? 「言葉を大切にするためには、言葉だけを見ても意味がない」。そう語る古田さんと一緒に、「いつもの言葉」について、あらためて考えてみましょう。

( POINT! )

- 言葉の問題は、言葉だけ見ていても解決しない

- 言葉への違和感は、生活や社会を見直すためのサイン

- 想像を膨らませられるのは、言葉のおもしろさ

- 使うのを「自粛」していると、言葉はいつのまにか消えてしまう

- 言葉の使い方に、あらかじめ決まった方針は立てられない

- 「業界用語」は仲間をつくるが、排他性も高める

- 言葉をほぐして、別の言葉に置き換えることの意味

- 業界や界隈の「にじみ」に目を向けることの重要さ

古田 徹也

1979年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。新潟大学准教授、専修大学准教授を経て、現在は東京大学大学院人文社会系研究科准教授。専門は哲学・倫理学。著書に『それは私がしたことなのか—行為の哲学入門』(新曜社)、『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ)、『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』(角川選書)、『不道徳倫理学講義—人生にとって運とは何か』(ちくま新書)、『はじめてのウィトゲンシュタイン 』(NHK出版)、『いつもの言葉を哲学する』(朝日新書)などがある。

「『嫁』って呼び方、なんか違和感……」それは生活や社会を見直すためのサイン?

最近、いろいろな言葉の使われ方が変わってきているのを感じます。とくに、性別やジェンダーにまつわる言葉。たとえば私自身、誰かと会話をしているとき、相手の配偶者(妻や夫)をなんと呼べばいいか、いつも迷うんです。「奥さん」や「ご主人」という言葉を避けようと思うと、「パートナーの方」とか「お連れ合い」になるのだけど、なんだか通じにくい……と思うこともあって。

古田

難しいですよね。僕もいま、それには本当に悩んでいます。

けれどもちろん、ジェンダーにまつわる認識や結婚観が多様になって、それにあわせて言葉がどんどん変化していくことは、大切なことだとも思います。そういった、いままさに変化しつつある言葉と向き合うときに、私たちはどんなことに気を配ればいいんでしょうか?

古田

まずひとつ言えるのは、言葉の問題というのは、言葉そのものだけ見ても解決しないということです。その言葉がどんな文脈に根を張り、どんな状況に息づいているのか……言葉が使われている生活や社会をよく見ることが必要だと思うんですね。

「言葉が使われている生活や社会をよく見る」、というと?

古田

たとえば、相手のパートナーを「奥様」と呼ぶのにためらうとか、「嫁」という呼び方に違和感を覚えるというのは、言葉の使用に何かしらの不具合が生じている状況ですよね。そこで言葉が息をしづらくなっているということ自体が、ひとつの重要なサインになりうると思うんです。

だからそういったサインを感じたら、いま現在の社会をよく見渡すのと同時に、その言葉がどういう場や生活のなかで息づいてきたものなのかということを、あらためて検証し、見直してみる。それはつまり、私たちがこれまでどういう生活をしてきたのか、どういう社会を作ってきたのかを省みることにつながります。……面倒で回りくどい作業だけれども、そういった検証なしには何も生まれないと思います。

言葉そのものだけに注目するのではなく、その言葉の背景にある文脈や歴史にまで視野を広げてみる、ということでしょうか。

古田

そうですね。単純に言葉にだけフォーカスを当てて、その言葉を“刈りとる”ことで済ますというのは間違っているし、反対に、意固地になって守ろうとするのも違う。言葉が息づいてきた環境や社会についてしょっちゅう考えるのは難しいとしても、頭の片隅には置いておいて、折に触れて考えることが、言葉を陳腐で空虚なものにさせないための重要なポイントだと思います。

言葉は「自粛」されることで、いつの間にか消えていく

いまのお話とは反対に、「言葉にだけフォーカスを当てる」ことが、SNSの時代になってよりしやすくなったのを感じています。自分でも、たとえば本や記事のなかで見つけたおもしろい表現や印象的な言葉を、前後の文脈から切り離して引用したり、紹介したりしてしまうこともあるし……。

古田

でも、それは良し悪しだと思いますよ。必ずしも悪い面ばかりではない。

えっ、そうですか?

古田

ある言葉を聞いて触発され、私たちがそこからいろんな想像を膨らませるというのは、まさに言葉が持つ重要な力で、言葉のおもしろさでもありますから。でももちろん、言葉だけがひとり歩きしていわゆる炎上を招くこともあるし、たとえば僕から見ると、ウィトゲンシュタイン(編注:主に20世紀前半に活躍した、オーストリア出身の哲学者。古田さんの研究対象の一人)の名言がまったく違う文脈で紹介されてるな……と感じたりすることがよくある(笑)。それをどこまで批判すべきか、というのは悩ましいところですよね。

なるほど、たしかに。

古田

だから、言葉を切りとるという行為自体は常に批判されるようなことではない。けれど、切りとった言葉だけに着目してそれに道徳的なジャッジを下そうとすることは、短絡的だなと思うんです。

ちょっと細かい話になりますが……私がインタビュー記事をつくるライターとしていつも迷うのが、インタビュー相手の方が「うちの嫁が」といった言葉遣いをされているとき。記事にする際、「パートナーが」と書こうかなと思うんですが、その方が愛着を持っているであろう呼び名をこちらが勝手に変えていいのかな、と悩みます。

古田

うん、それは本当によくわかります。言葉を変えることで、その人が言葉と共に生活しているそのあり方をも変えてしまうかもしれない。

そこまでこちらが踏み込んでしまうことが、はたして正しいことなんだろうかと……。

古田

うーん、そうですね……。それが妥当か妥当じゃないのかというのもおそらく、ぴっしりと分けられるものではないんですよね。

たとえば「嫁」という言葉であれば、どの地域のどの世代の人が使っているのかであるとか、「嫁」と呼んでいる人とどんな関係にあるかとか、状況ごとにグラデーションがある。本当は、言葉が息づく状況というのはかなり多様で複雑であるはずなんです。

では「この言葉はこういった意図や背景を持っているから不適切だ、今後は使うべきでない」という姿勢も、すこし短絡的でしょうか?

古田

かつては使われていた言葉のなかにはもちろん、ひどい差別用語など、消えてよかった言葉もたくさんあるはずです。けれど、必ずしもそうではないのに、「自粛」的なムードのなかで何となく使用が忌避され、いつの間にか消えていった言葉もある。だから私たちは、そういった議論が起こる状況をなくそうとするのではなく、むしろもっと積極的に議論していくべきです。

たとえば「聾(ろう)」という言葉は、差別用語とされることもあるけれど、「聴覚異常」という言葉で代用することの方こそを問題視する人も一定数います。そこで、「聾」という言葉はなんだか問題があるそうだから使うのはやめときましょう、で済ますのではなく、意見や見方の違いがあることを重要視して、一緒に考えていくという姿勢が大切だと思います。

言葉の使い方に、決まった方針は立てられない

『うにくえ』で以前、社会学者の石田 光規さんに取材したときにも、「人それぞれだから」と自分の意見を言うことを避ける姿勢が、社会のなかに孤独を生み出すことにつながっているとおっしゃっていました。一見多様性の尊重のように思える「人それぞれ」が、個人の事情に立ち入らないこととイコールになっている、と……。それと同じで、ある言葉に対して議論することを避け続けていると、いつの間にかその言葉が社会のなかから姿を消してしまう、なんてこともありそうです。

古田

おっしゃるとおりで、多様性という言葉をすごくナイーブにとらえると、じゃあもうみんな好きに「嫁」とか「家内」とか呼べばいいじゃないか、となる。もちろんそれは違うと批判されると思いますが、逆に、波風が立たないように全部「パートナー」に統一しようとなると、それはそれで違いますよね。それぞれの背景や文脈をふまえて使われている言葉ではないから、内容がないし、均質的になってしまう。

いまのお話を聞いていたら、「使うべきか使わないべきか」と無理に白黒つけようとするんじゃなく、それぞれの言葉に対してもうすこし悩んでみてもいいのかもと思えてきました。

古田

そうですね。「全然しっくりきてないけど、とりあえずこの言葉を使っとくか。波風が立たないようにしておこう」という姿勢が蔓延して、それ自体がルールになってしまうことが一番まずいと思います。

ただ一方で、いまはぎこちなく感じる言葉でもあえて使うようにしてみて、それを自分の生活のなかで積み重ねていくことで、だんだんと違和感がなくなっていくというケースもありますよね。たとえば僕は、妻のことを意図的に「連れ合い」と言うようにしてきたんですが、長く使ってきたので、いまは違和感がないんです。逆に「パートナー」はちょっとぎこちないんですよ、なんだか気恥ずかしくて(笑)。

たしかに、すこし背伸びをして使っていたらいつの間にか自分になじむ言葉もあるし、なかなかしっくりこない言葉もありますね。それでも使い続ける、ということが大切なときもあるかもしれないし……。

古田

「LGBT」「LGBTQ+」のような言葉は、まさにそのひとつだったかもしれません。いまは社会にある程度なじんでいる面もあるけれど、はじめはまったく新しい、多くの人にとってしっくりこない言葉だったはずです。だからこそ、そこに何か新しいこと、変えるべきことがあるという主張を言葉そのものが含んでいる。そういうケースもあります。

だから言葉に関しては、「これは使うべき」「使うべきでない」といった決まった方針、一般的な方針というものは安易に立てられないと思うんです。

なじみのない言葉は一度ほぐして、別の言葉に置き換えてみる

すこし話題は変わりますが、いまのお話にあったような「しっくりこない新しい言葉をあえて使ってみる」ことが必要になるケースって、意外と多いような気がします。たとえば、新しい職場や学校に入っていこうとするときもそうですよね。そのコミュニティのなかでよく使われている言葉や、流行っている言葉をあえて使ってみたりして……。

古田

僕がふだんいる世界(哲学、倫理学)だと、「超越論的」とか「実存」とかですね(笑)。そういった言葉をある程度使いこなせるようにならないと、たしかにこの共同体のなかには入っていけない。いま言われたように、そういうことはビジネスの世界でも学校においてもしばしばあって、それがお互いの親密度や仲間意識を高めることもあれば、逆に排他性を持つこともある。

なかには、みんな使ってるけど、結局それどういうことなの? みたいな言葉もありますよね(笑)。

ベンチャー企業で働いていたときに、雰囲気で「スピード感」とか「fix」のような言葉を使っていたのを思い出しました……。自分になじみのない、しっくりこない言葉を使うときって、どんなことを意識すればいいんでしょうか? そもそも、使わないほうがいいんでしょうか。

古田

すべてのビジネス用語が必ずしもそうあるべき、とは思いませんが、やっぱり一旦その言葉をほぐして、別の言葉に置き換えることができないかどうかを考えてみてもいいでしょうね。

そのコミュニティに所属していない、自分の親やきょうだい、友人に「その言葉ってどういう意味?」と聞かれてもうまく答えられないんだとしたら、ちょっと疑ったほうがいいかもしれない。つまりそれは、自分でもよく意味のわかっていない言葉を振り回しているわけだから、少なくともいいことではありませんよね。

たしかに、自分でも別の言葉に置き換えられないような言葉を使うのは、ちょっと乱暴に思えますね。

古田

それに、別の言葉に置き換えようと試行錯誤することで、その言葉だけが持っている独自のニュアンスがむしろ浮かび出てくることもあるんですよ。

たとえば「『エモい』ってなんだ?」と実家で親に聞かれたとして、「こういうことなんだけど……」と手を替え品を替え説明してみることで、自分自身にとってもあらためて見えてくるものがあったりする。そういうことができるのであればいいんじゃないでしょうか。

「業界用語」が使われてる「業界」って、どこのこと?

なるほど。なじみのない言葉だから使わない、とあまり意固地になる必要もないのかもしれない、といま思いました。

古田

言葉の使い方や用法に慣れるということはそのまま、その生活が入ってくる、その生活に慣れるということですからね。逆に、特定の言葉や言い回しが使われやすいどんな場においても「自分は(この場における言葉の)ネイティブだ」と感じられない状況になってしまうと、ちょっと大変な気がします。

うーん……。すこし考えてみたのですが、私の場合、「ネイティブだ」と感じられる言葉があまり思い浮かびません。たとえばある専門分野でよく使われる用語とか、特定の地域で使われている方言などがそれにあたるんでしょうか?

古田

ああなるほど、たしかにそう感じる方もいるかもしれないですね。

でも、たとえば日本語のなんらかの言葉のニュアンスに関して、「掴めている」感覚を得ることはあると思うんです、ちょっと抽象的ですが。それはどこのコミュニティに所属しているかというより、自分がここまで生きてきた人生航路の履歴によるもの、というか……。

自分がこれまでしてきたいろいろな経験によって、ある言葉の意味を「掴めている」状態になっている、ということでしょうか? たとえば、特定の場で使っていたわけではないけれど、いろいろなところで耳にしてきたから「エモい」はなんとなく使いこなせる、とか。

古田

ええ、そうですね。たとえば業界用語とか若者言葉と聞くと、その「業界」や「若者」という個別のコミュニティがそれぞれ独立して存在するようなイメージがある。けれど実際には、それらの場はすこしずつにじんで、重なり合っているんですよね。

それがまさに、多様性ってなんだろう? という話にもつながってくるんだと思います。つまり、いろんな人がいろんな状況や場に対して部分的に関わったり関わっていなかったりするわけで、「この人はこういう人だ」というのは実際にははっきりしない。けれどすこし解像度を下げて遠目で眺めると、社会や人間の構造がもっと単純なものに見えてくる。にじみや重なり合いの部分に目が行かなくなる。

たしかに「ベンチャーの人」とか「体育会系の人」とか、「界隈」のイメージでくくってしまうこと、多いかもしれないです……。

古田

逆に、解像度を上げてあるひとりに注目しようとしてみると、だんだんといろんな境界がにじんでぼやけ、わからなくなってくる。それは自分自身に対しても同じで、自分のことを掘り下げていくと、どこに属してるんだろうとか、どこにアイデンティティがあるんだろう、というのがだんだんとわからなくなってくる。そんな感じなのかもしれませんね。

なんの気なしに使っている新しい言葉やいままさに変化しつつある言葉との向き合い方についてうかがった前編はここまで。後編では、「個性」「多様性」という言葉について、どんな背景や意図のもとで使われているのか、古田さんと一緒に考えていきます。「言葉を大切にする」とはどういうことなのか、実践しながら考えていきましょう。後編もお楽しみに。

[取材]小池 真幸、生湯葉 シホ、鷲尾 諒太郎 [文]生湯葉 シホ [撮影]須古 恵 [編集]小池 真幸